再下請負通知書(変更届)とは|書き方や施工体制台帳との違いについて解説

目次

再下請負通知書(変更届)とは、一次請負以下の業者がさらに別の下請業者と契約する際に必要となる書類です。

「どの会社が・どのような工事を担当するのか」を、元請業者が正確に把握するために作成します。

しかし「書類に記入すべき項目は何なのか」「書類の提出義務はあるのか」など、さまざまな疑問があるでしょう。

この記事では、再下請負通知書(変更届)の書き方や作成義務について解説します。

取引先と良好な関係を築くために、抜け漏れのない書類の作成方法を把握しておきましょう。

クラフトバンク総研では再下請負通知書のエクセルテンプレートを無料でプレゼントしています。以下のリンクからお気軽にダウンロードしてみてください。

再下請負通知書(変更届)とは

再下請負通知書(変更届)とは、一次請負以下の業者が下請業者と契約する内容を、元請業者に報告するための書類です。

下請会社の状況や状態を把握するために作成される「安全書類(グリーンファイル)」の1つになります。

ほとんどの工事では、複数の業者が関わります。

元請会社が「工事に関係するすべての業者が、安全かつ適切に業務を進めているか」を確認できるようにするのが、再下請負通知書(変更届)の役割です。

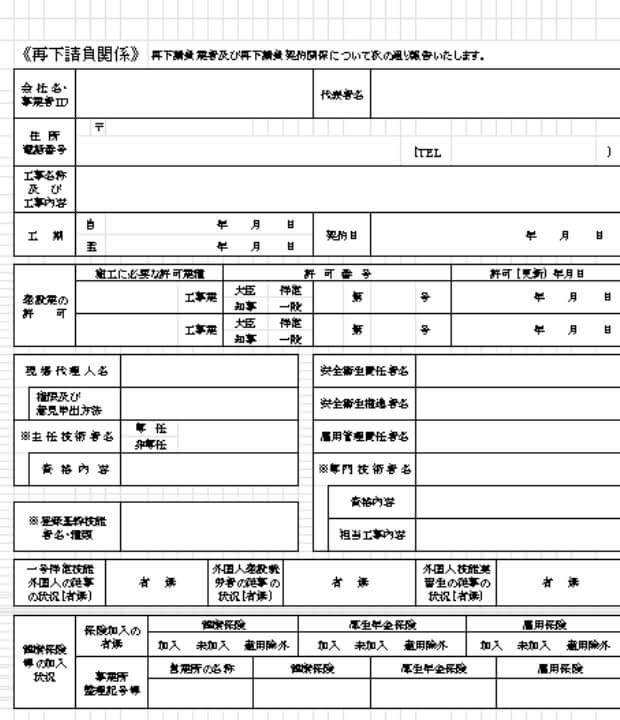

再下請負通知書(変更届)を作成する際、多くの建設業者は「全建統一様式」を採用します。

全建統一様式とは、「全国建設業協会」が発行している安全書類一式のことです。

全建統一様式を採用するメリットは以下のとおりです。

- 信頼性の高い書類を作成できる

- 必要事項の記載漏れを防止できる

- 書類作成にかかる手間を削減できる

再下請負通知書(変更届)を作成するときは、全建統一様式にもとづいて記入するとよいでしょう。

なお、再下請負通知書(変更届)は下請工事を請け負った業者側が作成することが一般的です。

再下請負通知書(変更届)の記入例

先程の無料テンプレートの書式にもとづき、再下請負通知書(変更届)の書き方を解説します。

再下請負通知書(変更届)で記載する内容は、大きく3つに分けられます。

- 欄外部分

- 自社に関する事項

- 再下請負関係

それぞれの記入例を、具体的に見ていきます。

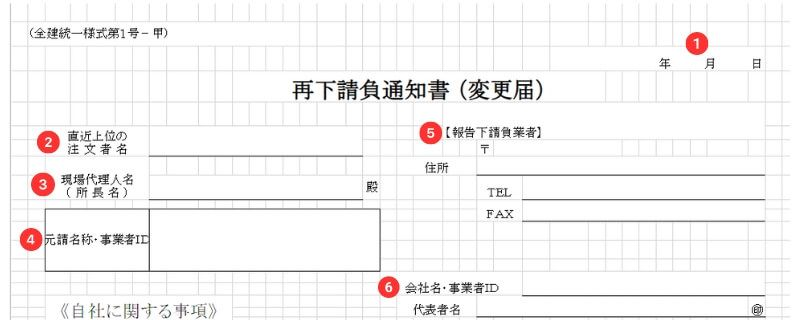

1枚目(欄外部分)の書き方

再下請負通知書(変更届)1枚目の欄外には、日付や注文者名といった情報を記載してください。

それでは項目ごとに、書き方を解説していきます。

①日付

再下請負通知書(変更届)を作成した日付を記入しましょう。

記入年は西暦でも問題ありませんが、和暦で書くのが一般的です。

②直近上位の注文者名

自社に発注した会社の名称を記載します。

自社が一次下請ならば元請を、二次下請ならば一次下請の会社名を書いてください。

③現場代理人名(所長名)

先ほど記入した「直近上位の注文者名」における現場代理人の名前を明記します。

直近上位ではなく元請の現場代理人名を書くケースもあるので、記載する前に契約相手に確認しておきましょう。

④元請名称・事業者ID

元請会社の名称を記入します。

自社が二次下請で元請会社が不明なときは、直近上位の会社に確認しましょう。

元請会社が建設キャリアアップシステムに登録しているならば、14桁の事業者IDも記載します。なお、登録していない場合は、事業者IDを記載しなくても構いません。

⑤報告下請負業者

報告下請負業者とは、自社のことです。

自社にまつわる以下の情報を、それぞれの欄に明記します。

- 住所

- 電話番号

- FAX番号

⑥会社名・事業者ID・代表者名

- 会社名

- 代表者

- 事業者ID

自社が建設キャリアアップシステムに登録していないならば、事業者IDは空欄にします。

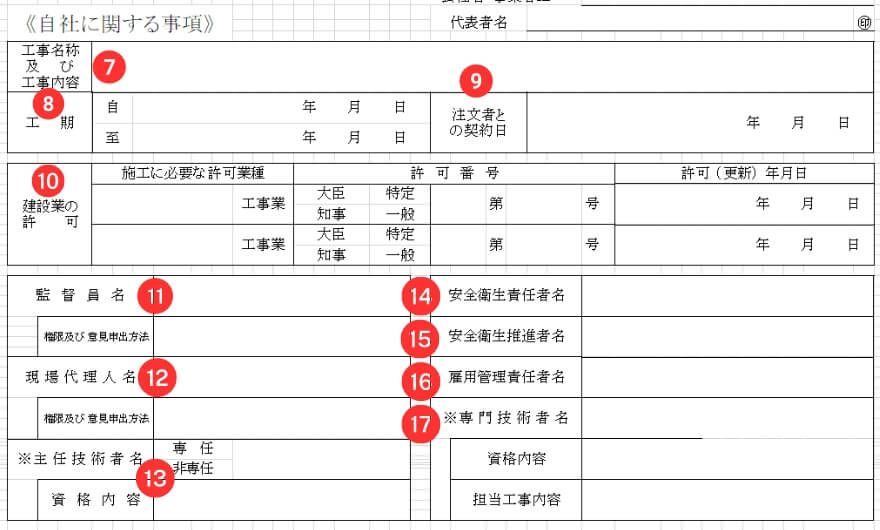

1枚目(自社に関する事項)の書き方

再下請負通知人である、自社に関する情報を記載します。

項目数が多いので、抜け漏れがないように注意してください。

⑦工事名称及び工事内容

自社が担当する工事の内容を記載します。

「”全体の工事名称”に係る”自社が担当する工事内容”」という形式で記すのが一般的です。

たとえば「〇〇ビル新築工事」で自社が「防災設備工事」を担当する場合、「〇〇ビル新築工事に係る防災設備工事」と記入します。

⑧工期

自社の工事に必要な工期を、以下のように明記します。

- 自……工事開始日

- 至……工事終了日

発注者と交わした契約書を参考にして、年月日を記載しましょう。

再下請負通知書(変更届)は着工前に作成する書類なので、進捗状況によって工期が変更される可能性があります。

その場合は、工期延長が決定した時点で、再度書類を作成し直さなければいけません。

⑨注文者との契約日

直近上位の発注者と下請負契約を締結した日を記入します。

契約書にもとづいて、正確に書きましょう。

⑩建設業の許可

請け負う工事において必要となる建設業の許可について、自社が取得しているものを記載します。

以下の3項目に関して、それぞれ記入してください。

項目 | 内容 |

施工に必要な許可業種 | 工事で必要となる許可業種に関して、自社が所有しているものを明記する。 |

許可番号 | ・国土交通大臣許可の場合……大臣 |

許可(更新)年月日 | 許可を受けた日付を明記する。 |

施工に必要な許可業種の一覧は、次のとおりです。

【施工に必要な許可業種】

土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工、とび・土工・コンクリート工事、石工事、 屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロツク工事、鋼構造物工事、 鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ・板金工事、ガラス工事、塗装工事、 防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、 造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

参考URL:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)

なお、建設業の許可には有効期限があるので、期限切れには注意が必要です。

⑪監督員名・権限及び意見申出方法

自社が配置する監督員の氏名を記載します。

「権限及び意見申出方法」の欄には、下請業者との連絡方法について明記します。

「下請負契約書第◯条記載の通り。口頭及び文書による。」のように、下請負契約書の内容を参照するケースが多いです。

⑫現場代理人名・権限及び意見申出方法

自社の現場代理人の名前を記入する項目です。

直近上位の発注者との連絡方法を「権限及び意見申出方法」の欄に書きます。

書き方や注意点は「監督員名・権限及び意見申出方法」と同様です。

⑬主任技術者名・資格内容

自社に所属する主任技術者の名前を記入します。

現場に常駐するならば「専任」に、他の工事と兼任しているならば「非専任」に丸をつけます。

契約金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)となる際は、原則として主任技術者が現場に常駐しなければいけません。※法改正によって一部金額引き上げ

参考URL:建設業法施行令の一部を改正する政令について

資格内容については

- 1級土木施工管理技士

- 1級電気工事施工管理技士

のように記載します。

⑭安全衛生責任者名

安全責任者の氏名を記載する項目です。

安全責任者とは、現場での安全を管理する人を指します。

⑮安全衛生推進者名

安全衛生推進者名の名前を記入しましょう。

職場の安全衛生を管理する人を、安全衛生推進者と呼びます。

現場に常駐する従業員が10人以上49人以下となる場合、安全衛生推進者を選任する必要があります。

参考URL:安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい。

現場に自社の事務所があるときは自社から、それ以外の場合は直近上位の会社から選任してください。

⑯雇用管理責任者名

雇用管理責任者の氏名を記載します。

雇用管理責任者は労務上の管理を担当し、特に資格は必要ありません。

法律において、自社に従業員が一人でもいる場合は、雇用管理責任者の配置が義務付けられています。

⑰専門技術者名・資格内容・担当工事内容

自社が建設業の許可を受けていない業種の専門工事を請け負う場合は、現場に専門技術者を配置する義務があります。

専門技術者は、現場ごと・担当する業種ごとに配置する必要がある点に注意しましょう。

「資格内容」欄には専門技術者が有する資格名・実務経験を、「担当工事内容」欄には専門技術者が担当する工事内容を具体的に記載します。

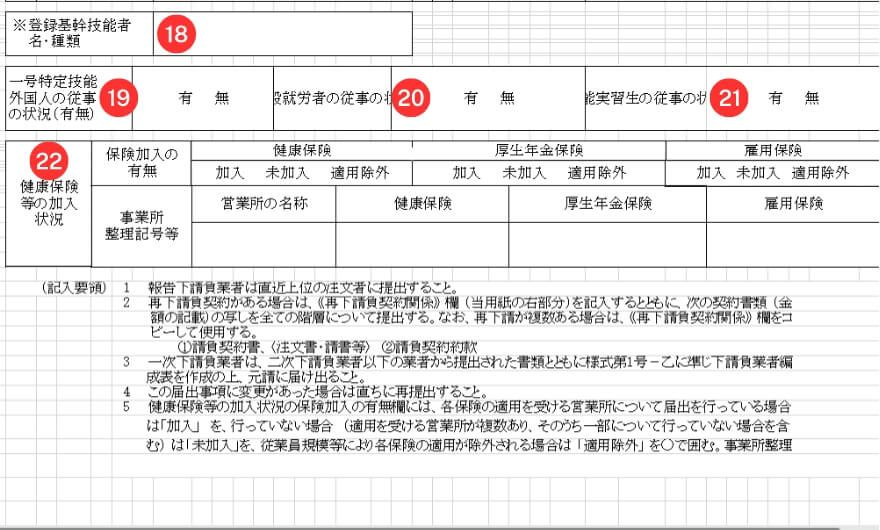

⑱登録基幹技能者名・種類(任意)

登録基幹技能者とは、品質やコスト、安全面を考慮して、効率よく現場を管理する能力を備えた技術者です。

登録基幹技能者の氏名と種類を記入します。

なお、登録基幹技能者に関する項目は必須ではありません。

⑲一号特定技能外国人の従事の状況(有無)

「特定技能1号」の在留資格を有し、特定産業分野において知識・経験を有する外国人就労者を一号特定技能外国人と呼びます。

「特定技能2号」の資格もあるので、間違えないように注意しましょう。

自社に一号特定技能外国人が従事しているかどうかで、有無のどちらかに丸をつけます。

⑳外国人建設就労者の従事の状況(有無)

外国人建設就労者とは、建設分野で技能実習を修了した方を指します。

自社における外国人建設就労者の従事に応じて、有無に丸をつけてください。

㉑外国人技能実習生の従事の状況(有無)

母国の技術発展のために、日本に学びに来ている外国人を外国人技能実習生といいます。

外国人技能実習生の雇用状況を確認し、有無に丸をつけましょう。

㉒健康保険等の加入状況

健康保険と厚生年金保険、雇用保険の各保険について、加入状況を明記するための欄です。

保険の加入状況は、以下の3つに分けられます。

加入状況 | 状態 |

加入 | 営業所で保険の加入に関する届出を行っている |

未加入 | 営業所で保険の加入に関する届出を行っていない |

除外適用 | 会社の規模などにより、加入義務がない |

事業所整理記号等の欄には

- 営業所の名称……元請契約・下請契約それぞれの営業所名

- 健康保険……事業所整理記号または健康保険組合名

- 厚生年金保険……事業所整理記号または事業所番号

- 雇用保険……労働保険番号

上記の内容を、それぞれ記入します。

2枚目(再下請負関係)の書き方

再下請負通知書(変更届)の2枚目には、下請会社の情報を記載します。

基本的には、1枚目の「自社に関する事項」と同じ書き方で問題ありません。

注意すべき項目は

- 工事名称及び工事内容

- 工期

- 契約日

上記3つです。

工事名称及び工事内容は「”全体の工事名称”に係る”自社が担当する工事内容”のうちの”下請会社の工事内容”」の形式で、具体的に記入します。

工期や契約日は「自社と下請会社の契約内容」を記すため、1枚目と混同しないように注意が必要です。

ちなみに、自社より下に下請会社がいない場合は、2枚目に斜線を入れて記入欄を削除します。

再下請負通知書(変更届)の作成義務

再下請負通知書(変更届)を作成する義務が発生するのは

- 工事を施工するために締結した下請金額の総額が4,500万円(建築一式工事:7,000万円)以上

- 一次下請負業者以下で下請契約が発生している

上記2点を満たしたケースです。

民間工事には上記のような契約金額の条件がありますが、公共工事では「工事を施工するために下請契約を締結した時点」で作成義務が生じます。

参考URL:施工体制台帳等の作成義務

参考URL:【国土交通省】「施工体制台帳の作成等について」の改正について

三次下請まである場合は「一次下請業者・二次下請業者・三次下請業者」それぞれが再下請負通知書(変更届)を作成しなければいけません。

なお、書類は5年間の保管義務があるので、紛失しないように注意しましょう。

再下請負通知書(変更届)と施工体制台帳との違い

再下請負通知書(変更届)は、施工体制台帳に含まれる書類の1つです。

施工体制台帳とは、特定の建設工事に携わる「すべての建設業者」の情報や関係をまとめた書類を指します。

施工体制台帳は元請会社が作成しますが、再下請負通知書(変更届)は下請会社が作成します。

下請会社によって情報がまとめられた再下請負通知書(変更届)を確認することで、元請会社は建設業者の状況を把握できるという仕組みです。

施工体制台帳については「施工体制台帳(全建統一様式)とは|書き方から必要書類まで徹底解説」をご覧ください。

再下請負通知書(変更届)についてよくある質問

再下請負通知書(変更届)について、よくある質問を3つピックアップしました。

- 再下請負通知書(変更届)において押印は不要?

- 一人親方でも再下請負通知書(変更届)は必要?

- 再下請負通知書(変更届)はどこに提出すればよい?

1つずつ解説していきます。

再下請負通知書(変更届)において押印は不要?

再下請負通知書(変更届)には押印欄が設けられています。

しかし、国が進めている押印手続きの見直しにともなって、押印を不要としている自治体もあります。

一例として、青森県では規則改正が行われ、再下請負通知書(変更届)に押印は不要となりました。

書類を作成する前に、押印が必要・不要かを自治体に確認することが重要です。

参考URL:建設工事・建設関連業務関係書類の押印の見直しに関するお知らせ

一人親方でも再下請負通知書(変更届)は必要?

一人親方でも、再下請負通知書(変更届)を作成する必要があります。

企業が作成する内容とほとんど変わりはありませんが、以下の3点について注意が必要です。

- 会社名(屋号)に関して、ない場合は個人名を記入する

- 健康保険等の加入状況は「健康保険・厚生年金保険・雇用保険」すべて「適用除外」に丸をつける

- 営業所の名称には、自分の名前を記入する

注意点に気を付けて、間違いのない書類を作成しましょう。

再下請負通知書(変更届)はどこに提出すればよい?

一般的に、再下請負通知書(変更届)は直近上位の発注者に提出します。

最終的には元請会社の手に渡る書類なので、最初から提出先を元請会社に定めているケースもあります。

会社によって取り決めが異なるので、提出先は事前に確認しておいてください。

たとえば、三次下請まであって自社が二次下請の場合は、自社と三次下請業者の契約内容を「一次下請業者または元請業者」に提出します。

まとめ:再下請負通知書(変更届)の作成方法を理解することは大切

今回の記事は、再下請負通知書(変更届)の書き方や作成義務、施工体制台帳との違いを解説しました。

再下請負通知書(変更届)は、工事に関係する全業者が適切に業務を行っているかを、元請会社が確認するために作成されます。

記入する項目数が多くて大変ですが、抜け漏れがないように1つずつ確認しながら作成することが大切です。

取引先と信頼関係を築き、自社の信頼度を高めるために、再下請負通知書(変更届)を作成しましょう。

クラフトバンク総研では再下請負通知書のエクセルテンプレートを無料でプレゼントしています。以下のリンクからお気軽にダウンロードしてみてください。