施工体制台帳(全建統一様式)とは|書き方から必要書類まで徹底解説

目次

施工体制台帳とは、工事施工を請け負う建設業者の情報をまとめた書類のことです。

建設業法によって「公共工事は下請金額に関わらず施工体制台帳の作成義務が生じる」と定められています。

また、民間工事に関しても下請金額によっては施工体制台帳を作成しなければいけません。

しかし、施工体制台帳は項目が多いので「どこに・何を」記入するのか、わかりにくいです。

そこでこの記事では

- 施工体制台帳の概要

- 施工体制台帳の書き方や記入例

- 施工体制台帳の作成義務

- 施工体制台帳に必要な書類

上記について解説していきます。

万が一、施工体制台帳に不備があった場合、法律違反と見なされる可能性があります。

問題のない施工体制台帳の書き方・必要書類を理解しておきましょう。

クラフトバンク総研では施工体制台帳のエクセルテンプレートを無料でプレゼントしています。以下のリンクからお気軽にダウンロードしてみてください。

施工体制台帳とは

施工体制台帳とは、特定の建設工事に関わる「すべての建設業者」の情報・関係をまとめた安全書類です。

元請業者だけでなく、下請業者の情報まで記載します。

作成者としては、発注者から直接工事を請け負った「元請業者」によって作成されるケースが一般的です。

また、多くの場合、施工体制台帳の作成には「全建統一様式」を採用しています。

全建統一様式とは、一般社団法人「全国建設業協会」によって定められた安全書類の様式です。

信頼性の高い書類を作成するために、中小の建設事業者から大手のゼネコンまで、あらゆる企業が採用しています。

書類作成にかかる手間を削減でき、必要事項の記載漏れを防止できる点も、全建統一様式を用いるメリットのひとつです。

施工体制台帳の書き方

「全建統一様式第3号」の書式にもとづき、施工体制台帳の書き方を写真付きで解説します。

流れに沿って書いていけば終わりますので、まずは全建統一様式第3号の施工体制台帳をこちらからダウンロードしてください。

施工体制台帳には

- 左側半分……元請業者の情報

- 右側半分……下請負人の情報

を記載します。

なお、請負業者が複数いる場合は、業者別に複数作成する必要があります。

それでは具体的な書き方を見ていきましょう。

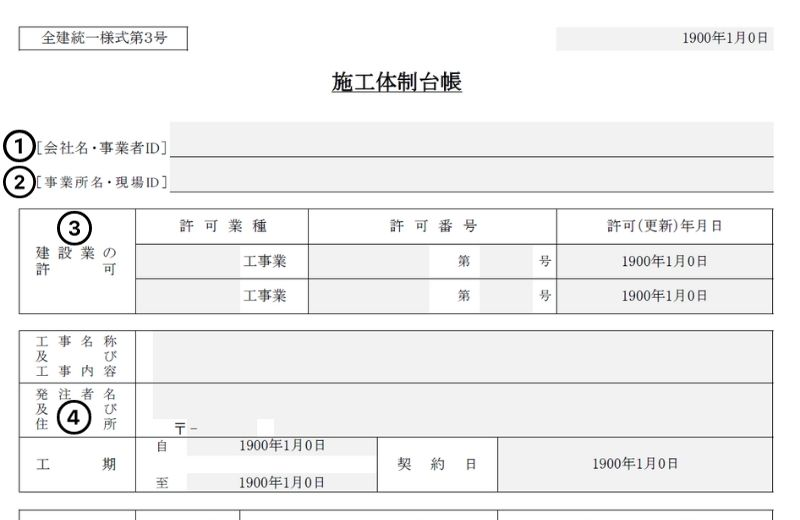

左側部分の記入例

施工体制台帳の左側部分には、元請業者の情報を記載してください。

各項目について、記入例を紹介します。

①会社名・事業者ID

元請業者の会社名を記載します。

建設キャリアアップシステムに登録している場合は、14桁の事業者IDを記入しましょう。

なお、登録していなければ事業者IDを記載する必要はありません。

②事業所名・現場ID

工事を担当する作業所名を、事業所名の欄に書きます。

事業者IDと同様に、建設キャリアアップシステムに登録している場合は14桁の現場IDを記入します。

③建設業の許可

元請業者が所有している建設業の許可を、すべて記載しましょう。

枠が2つあるので「特定建設業許可」と「一般建設業許可」に分けて記入します。

許可業種の名称は

- 土木一式工事……(土)

- 建築一式工事……(建)

- 大工工事……(大)

といった略称で問題ありません。

④工事名称・発注者名・工期・契約日

工事の名称や内容について記入します。

発注者と締結した契約書にもとづき、正式名称を使用します。

加えて記入するのは、発注者の会社名や住所です。

発注者が個人の場合は「氏名」を、個人事業主の場合は「代表者の氏名」を記載します。

工期は

- 自……工事開始日

- 至……工事終了日

をそれぞれ記入します。

契約日の欄には、発注者と元請業者で契約を締結した日を書きましょう。

⑤契約営業所

会社の本社が契約を締結し、実際に工事を行うのは支店または営業所となるケースがあります。

たとえば

- 東京本社が発注者と契約を結ぶ

- 大阪支店で工事を行う

上記の場合、東京本社と大阪支店の間で下請契約が交わされます。

元請契約の欄には東京本社の情報を、下請契約の欄には大阪支店の情報を記載してください。

⑥健康保険等の加入状況

以下の各保険について、加入状況を記載します。

- 健康保険

- 厚生年金保険

- 雇用保険

3つの加入状況から、適したものを選択しましょう。

加入状況 | 状態 |

加入 | 営業所で保険の加入に関する届出を行っている |

未加入 | 営業所で保険の加入に関する届出を行っていない |

除外適用 | 会社の規模などにより、加入義務がない |

事業所整理記号等の欄には

- 営業所の名称……元請契約・下請契約それぞれの営業所名

- 健康保険……事業所整理記号または健康保険組合名

- 厚生年金保険……事業所整理記号または事業所番号

- 雇用保険……労働保険番号

上記の内容を記入します。

⑦発注者の監督員名・権限及び意見申出方法

発注者が置いた監督員の指名を記入します。

もしも、発注者が監督を置かない場合は記載不要です。

⑧監督員名・権限及び意見申出方法

一次請負業者を監督するために置いた、監督員の名前を記入します。

発注者の監督員とは異なるので、注意してください。

権限及び意見申出方法の書き方は、発注者の監督員の場合と同様です。

⑨現場代理人名・権限及び意見申出方法

元請業者が建設現場の代理人として設置するのが、現場代理人です。

現場代理人名の欄に、氏名を記入します。

設置するかどうかは任意のため、配置しないときは記載不要です。

権限及び意見申出方法は、発注者の監督員と同じく「契約書記載のとおり」と書きます。

⑩監理技術者名・主任技術者名・資格内容

監理技術者または主任技術者の氏名と、資格内容を明記しましょう。

建設業の許可を受けている業者は、工事現場に「主任技術者」を配置する義務があります。

また、特定建設業許可が必要となる現場では「監理技術者」を設置しなければいけません。

監理技術者のいる現場において、主任技術者の配置は不要です。

資格に関しては

- 1級土木施工管理技士

- 1級電気工事施工管理技士

上記のように、具体的に記載します。

⑪監理技術者補佐名・資格内容

2020年10月の改正建設業法により「監理技術者補佐」制度が誕生しました。

監理技術者補佐を配置することで、監理技術者が複数の現場を兼任できます。

監理技術者補佐に関連する資格は

- 1級施工管理技士補

- 1級施工管理技士等の国家資格者

- 監理技術者の資格(学歴や実務経験によって取得)

上記3つです。

⑫専門技術者名・資格内容・担当工事内容

専門技術者の

- 氏名

- 資格内容

- 担当工事内容

を明記する必要があります。

専門技術者とは、専門工事に設置される「主任技術者等の資格・経験を有する者」のことです。

専門工事を請け負う際には、専門技術者を配置する義務が生じます。

なお、専門工事部分が500万円未満の工事であれば設置義務はありません。

⑬一号特定技能外国人の従事の状況

一号特定技能外国人とは、特定産業分野において相当の知識・経験を有する外国人を指します。

特定技能は2種類あり「特定技能2号」も存在するので、間違いがないように注意してください。

元請業者の状況に応じて、有無のどちらかに〇を付けます。

⑭外国人建設就労者の従事の状況

建設業のスキルを習得して日本で働く外国人材を、外国人建設就労者といいます。

「建設分野の技能実習2号または3号」を修了していることが、外国人建設就労者となる条件です。

元請業者に外国人建設就労者が従事しているかどうかで、有無に〇を付けます。

⑮外国人技能実習生の従事の状況

外国人技能実習生とは、日本の技術を母国のために学びに来ている外国人のことです。

最終的に働く場所の前提が「母国」である点が、外国人建設就労者と異なるポイントです。

一号特定技能外国人・外国人建設就労者・外国人技能実習生の違いを理解して、有無を記入しましょう。

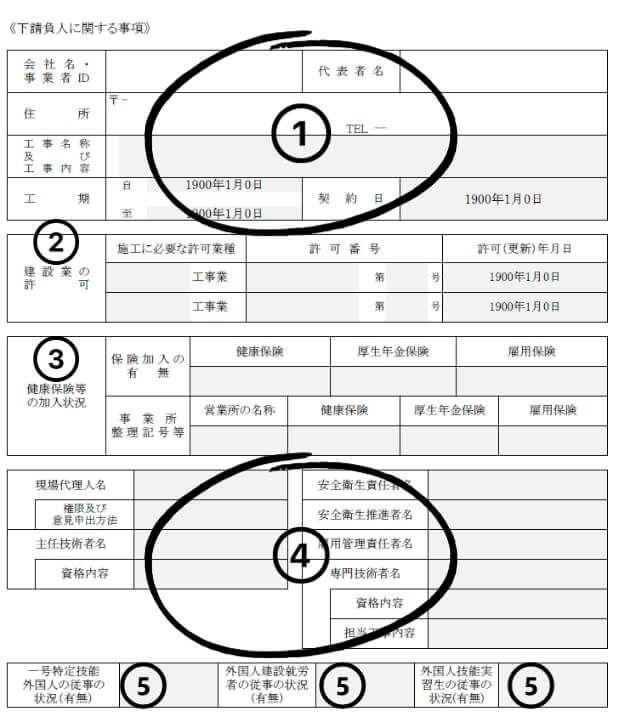

右側部分の記入例

施工体制台帳の右側部分には、下請負人の情報を記載します。

各項目について、記入例を見ていきましょう。

①下請負人の会社名・事業者ID等

下請業者に関して

- 会社名

- 事業者ID

- 代表者名

- 住所

- 工事名称及び工事内容

- 工期

- 契約日

上記を記載します。

工期の欄には、工事開始日と工事終了日を明記しましょう。

下請負人と元請業者で契約を結んだ日付が、契約日となります。

②下請負人の建設業の許可

下請負人が保有する許可のうち、工事に関係するものを記入します。

枠が2つあるので「特定建設業許可」と「一般建設業許可」に分けて記入します。

許可業種の名称は

- 土木一式工事……(土)

- 建築一式工事……(建)

- 大工工事……(大)

といった略称で問題ありません。

③下請負人の健康保険等の加入状況

下請負人における健康保険や厚生年金保険、雇用保険の加入有無を記載します。

3つの加入状況から、適したものを選択しましょう。

加入状況 | 状態 |

加入 | 営業所で保険の加入に関する届出を行っている |

未加入 | 営業所で保険の加入に関する届出を行っていない |

除外適用 | 会社の規模などにより、加入義務がない |

事業所整理記号等の欄には

- 営業所の名称……元請契約・下請契約それぞれの営業所名

- 健康保険……事業所整理記号または健康保険組合名

- 厚生年金保険……事業所整理記号または事業所番号

- 雇用保険……労働保険番号

上記の内容を記入します。

④下請負人の現場代理人名等

下請負人が配置した

- 現場代理人名

- 主任技術者名

- 安全衛生責任者名

- 安全衛生推進者名

- 雇用管理責任者名

- 専門技術者名

の氏名を、それぞれの欄に記入します。

権限及び意見申出方法には「契約書記載のとおり」と書きましょう。

資格内容は「1級土木施工管理技士」のような形で、具体的な名称を使用します。

⑤下請負人の外国人建設就労者の従事の状況等

下請負業者に従事している外国人を把握し、種別に有無を記載します。

詳しい記載方法は「一号特定技能外国人の従事の状況」「外国人建設就労者の従事の状況」「外国人技能実習生の従事の状況」を参考にしてみてください。

施工体制台帳に作成義務はある?

施工体制台帳にまつわる作成義務の有無は、公共工事か民間工事かによって異なります。

まず、公共工事は金額に関わらず施工体制台帳の作成義務が生じます。

一方で、民間工事は一定の金額以下であれば作成する必要はありません。

工事の種類ごとに、施工体制台帳の作成や提出、保管について表にまとめました。

公共工事 | 民間工事 | |

作成時期 | 工事を施工するために下請契約を締結したとき | 工事を施工するために締結した下請金額の総額が4,500万円(建築一式工事:7,000万円)以上になったとき |

提出時期 | 工事の着手日までに、施工体制台帳の写しを発注者に提出する | 発注者から請求があったときは、施工体制台帳を閲覧できる状態にする |

保管期間 | 5年間 | 5年間 |

義務があるにも関わらず施工体制台帳を作成していなければ、建設業法違反となります。

意図せず法律違反をしないように、作成義務について把握しておくことが重要です。

作業員名簿が義務化!施工体制台帳に必要な添付書類

施工体制台帳に必要な添付書類は、以下の10点です。

- 工事担当技術者台帳

- 発注者と締結した契約書のコピー

- 元請業者と一次請負業者と締結した契約書のコピー

- 主任技術者もしくは監理技術者の資格を証明する書類(実務経験証明書など)

- 主任技術者もしくは監理技術者が元請業者に雇用されていることを証明する書類(健康保険証のコピーなど)

- 専門技術者の資格を証明する書類(実務経験証明書など)

- 専門技術者が元請業者に雇用されていることを証明する書類(健康保険証のコピーなど)

- 再下請通知書

- 再下請業者と締結した契約書のコピー

- 作業員名簿

※専門技術者を配置しない場合、6・7は必要ありません

※二次以下の下請業者がいない場合、8・9は必要ありません

2020年10月に建設業法が改正され、作業員名簿の添付が新たに義務づけられました。

作業員名簿の記入方法については「作業員名簿の役割は?記入方法から注意点まで解説」で詳しく解説しています。

まとめ:施工体制台帳の書き方を把握しておこう

今回の記事では、施工体制台帳の書き方や作成義務、添付書類を解説しました。

施工体制台帳は

- 公共工事……下請金額に関係なく作成義務が生じる

- 民間工事……下請金額によっては作成義務が生じないケースがある

のように工事の種類や金額によって、作成義務の有無が異なります。

トラブルを防止するためにも、この記事を参考にして施工体制台帳を正しく作成してください。

クラフトバンク総研では施工体制台帳のエクセルテンプレートを無料でプレゼントしています。以下のリンクからお気軽にダウンロードしてみてください。