【終わってる…?】建設業界に未来はないのか?現代の課題と将来への希望

目次

「建設業 未来はない」そんな悲しいキーワードが検索欄に出てきました。

多くの人は建設業界が直面している様々な問題に気付いてはいると思います。しかし、どうすればよいのか分からないといった人も多いでしょう。

また、建設投資額の増加という明るいニュースもある一方で、倒産件数の増加や業界内の問題は深刻です。

この記事では、建設業界が直面する主な課題とその背景について詳しく掘り下げていきます。ネガティブな要素だけではなく、建設業の未来は明るいと思える要因についても紹介していきます。

この記事が、建設業界の現状を理解し、未来を前向きに考えるための何かになれば幸いです。それでは、本文に入っていきましょう。

建設業の現状

未来について話をする前に、まずは建設業の現状を見ていきましょう。

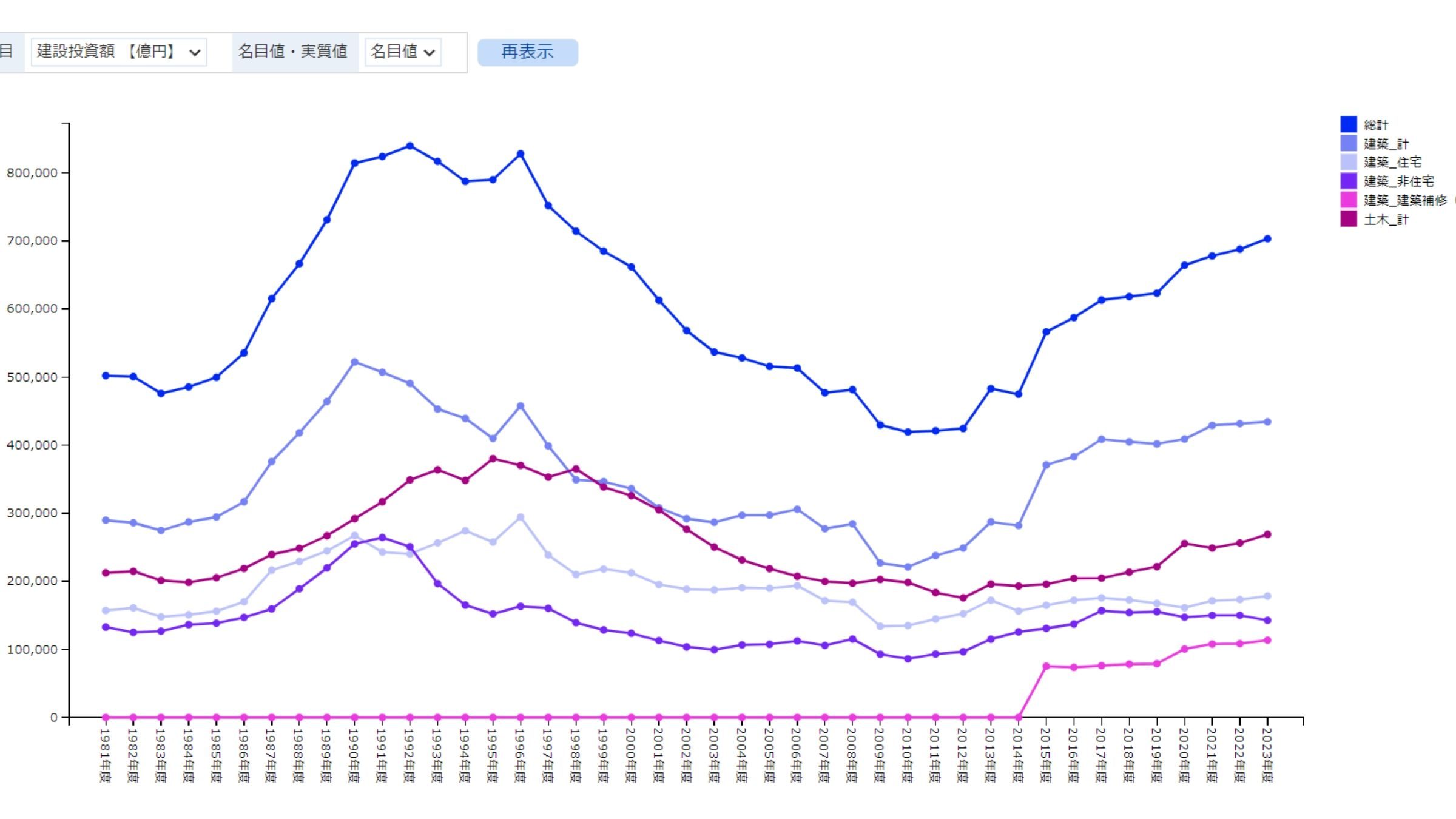

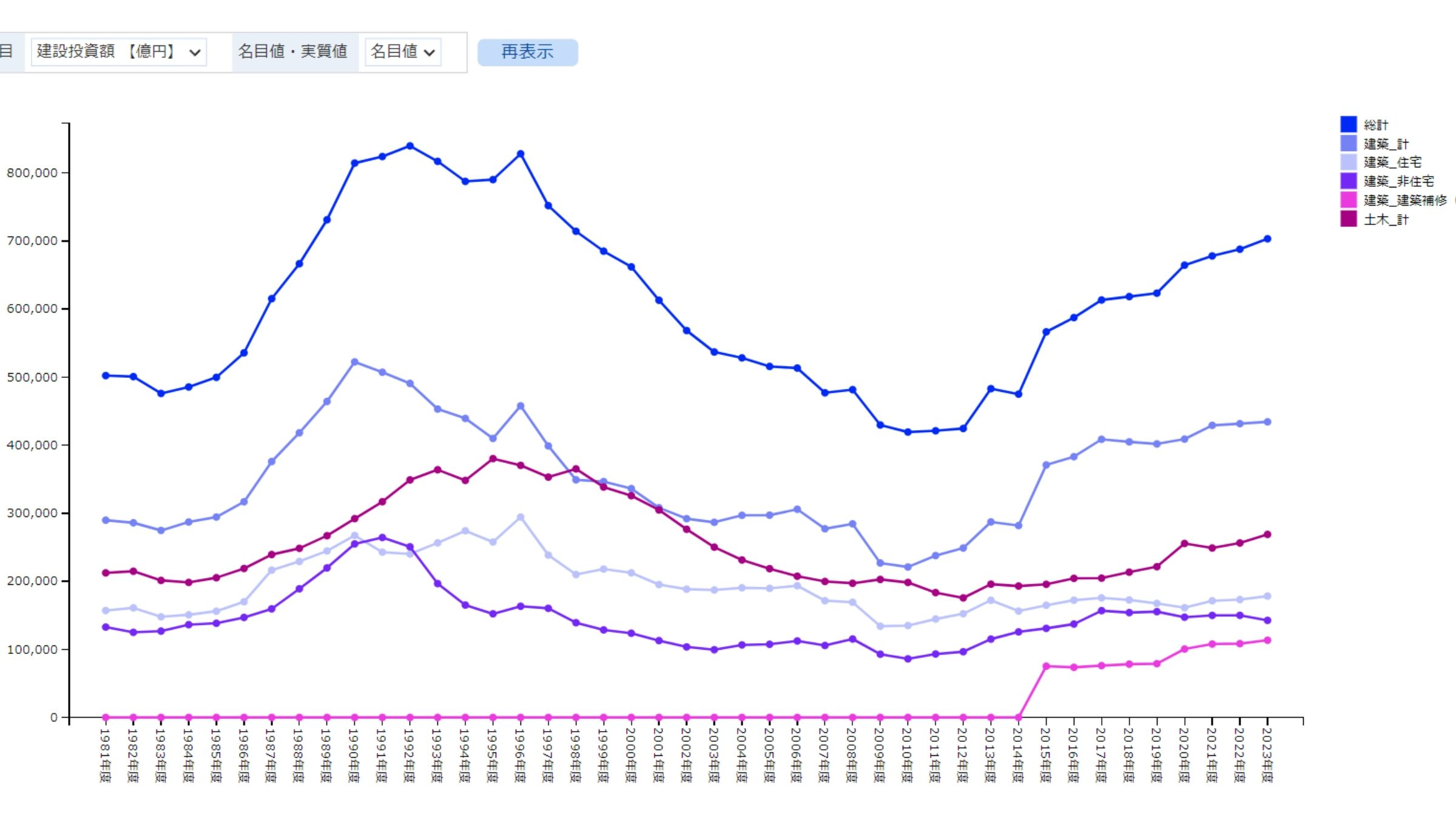

2023年度の建設投資は前年度比2.2%増の70兆3200億円で、ここ10年間の推移を見ても順調に伸びてきています。

建設投資は1992年度の84兆円をピークに減少傾向が続きました。

2010年度にはピーク時の50%程度まで減少しましたが、その後は、東日本大震災の復興需要や民間設備投資の回復により増加傾向となっています。

大きなイレギュラーが無ければこのまま伸びていくことが予想されるでしょう。

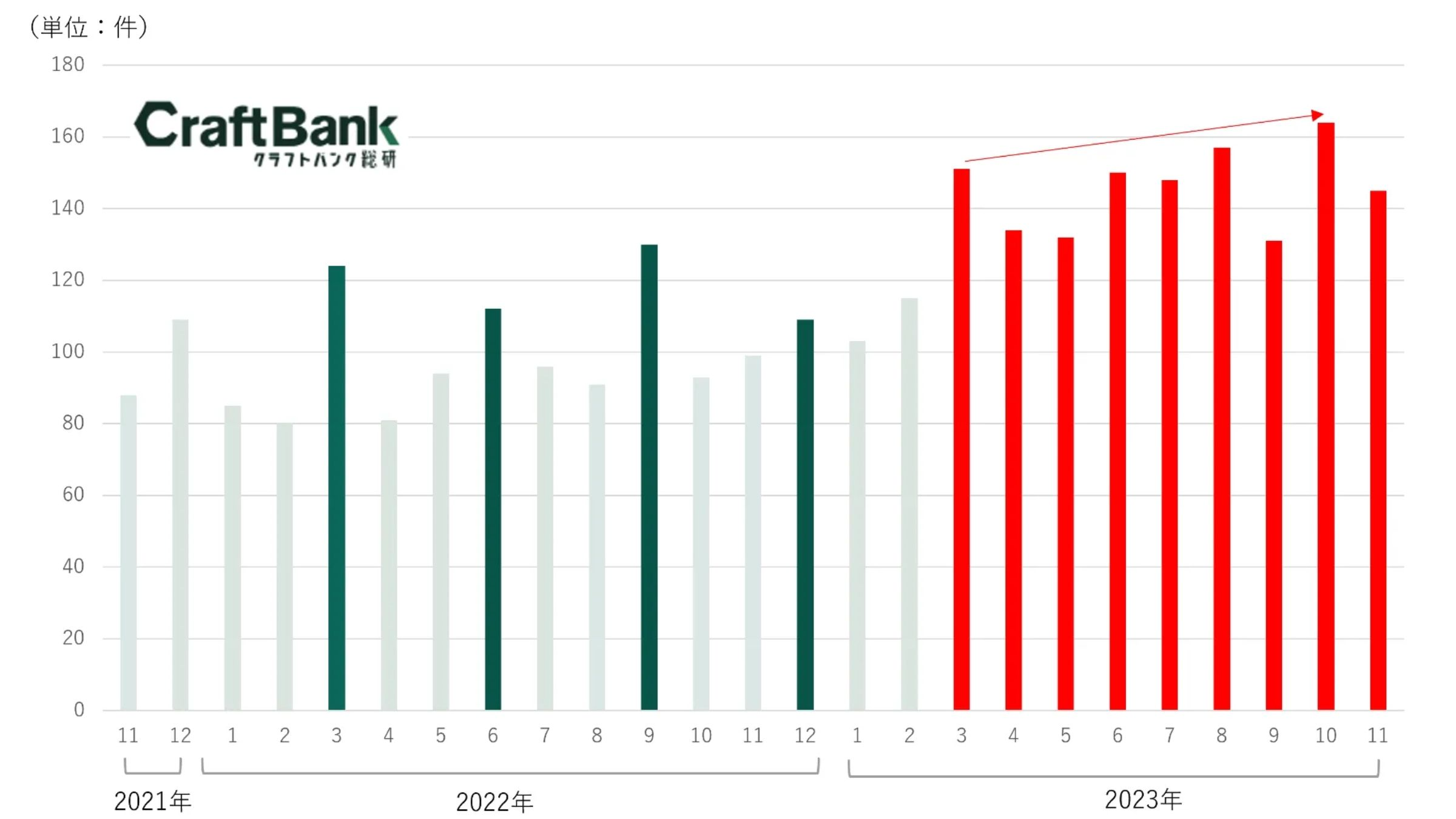

順調に建設投資が伸びていく一方で、倒産件数も増加しています。

2022年度(2022年4月〜2023年3月)は、過去2年間に比べて建設業界の倒産件数が増加しました。

この倒産増加の主な原因は

- 物価の上昇

- 人材不足

- 新型コロナウィルス

などです。

また、社会保険料の負担増やコロナ融資の返済がダブルで重くのしかかってきています。

社会保険料や税金など「公租公課」の滞納による倒産は、2020〜23 年間に272件発生しました。「公租公課滞納」倒産のうち、47件が建設業になっています。

この数字は、1番多いサービス業(68件)に次いで2番目に多いです。

建設投資は増えているのに倒産件数も増えているという少し歪な状態が建設業の現状です。

建設業に未来はないと思われる理由

「建設業に未来はない」そう思われてしまう理由を3つ紹介します。

- 進まぬ労働環境の改善

- 止まらない若者離れ

- 多重請負構造によって下請けの賃金が上がらない

1つずつ見ていきましょう。

進まぬ労働環境の改善

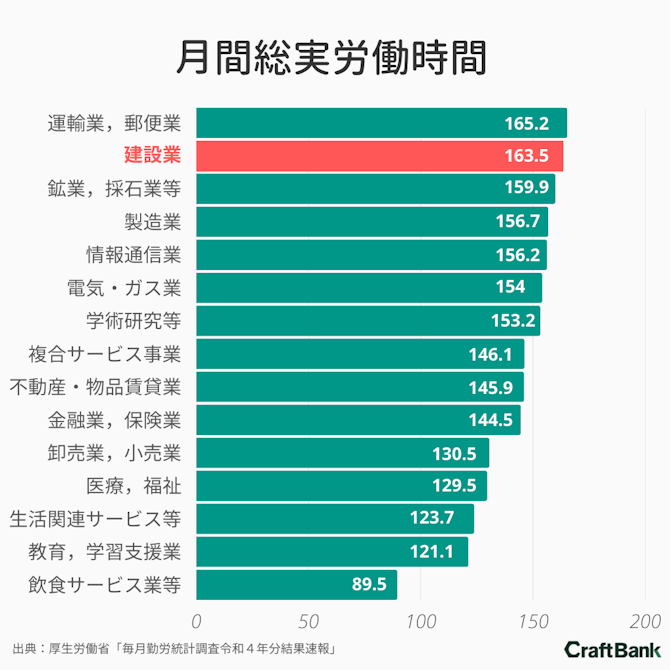

建設業界は長時間労働が常態化しています。

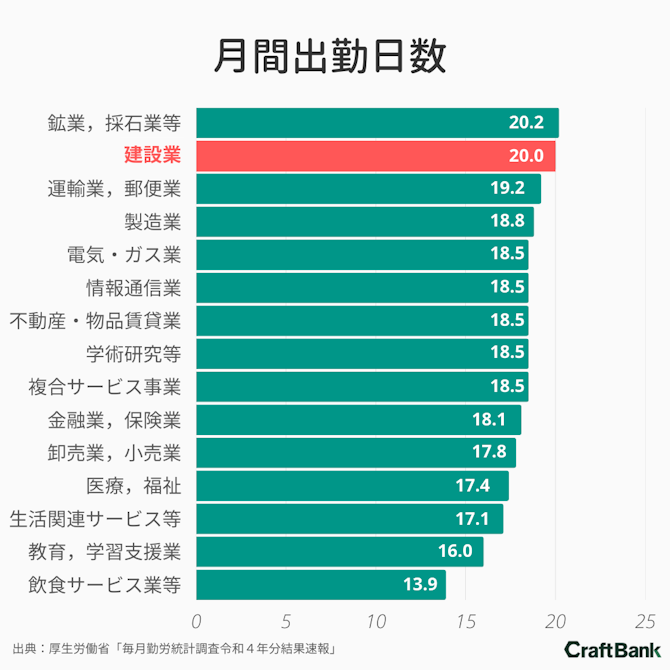

他の業界と労働時間を比べてみると、2番目に長い時間働いている業界であることがわかります。休日の少なさも問題で、こちらも2番目に少ない状況です。

このような労働環境では「建設業に未来はない」という声が挙がるのも無理はありません。

これらの状況を改善するためには、それぞれの企業努力はもちろん大切ですが、現場で作業する人たちは工期内に工事を終わらせなくてはなりません。

そもそも工期が厳しい場合、長時間労働・週休1日で現場を終わらせなくてはいけなくなってしまいます。

「残業するな、休みを取れ、けど工期は変えない」これでは無理な話です。

この問題を改善するためには、現場だけの問題ではなく「建設業界全体の問題」と捉え、全体の工期調整など発注者側の理解が必要となります。

止まらない若者離れ

国土交通省が発表した「最近の建設業を巡る状況について」によると、2021年(令和3年)の建設業就業者のうち、55歳以上が35.5%であるのに対して、29歳以下が12.0%しかいないことがわかりました。

若者が建設業界になかなか入って来ず、次世代への技術継承ができていないことが「建設業に未来はない」そう思われてしまっている理由の1つです。

若者離れの原因としては

- 建設業への興味が薄くなってきている

- 高齢化に伴う現場の過酷な労働環境

- 建設業に対するイメージの悪化

- 賃金の問題

などが、若者離れを進めています。

これらの問題に対処するためには、業界全体でのイメージ改善、技術教育の充実、労働環境の改善などが必要でしょう。

建設業の若者離れに関して深掘りした記事は「建設業の若者離れは当たり前」と言われる理由と今後の対策案をご覧ください。

多重請負構造によって下請けの賃金が上がらない

建設業は1次、2次、3次と多重請負構造になっています。もちろん下に進めば進むほど、発注金額は下がっていきます。

少ない予算の中で工事を行えば、給料を上げにくいのは当然です。

多重請負構造自体を変えることは、一企業の力では難しいため、少しでも自社が元請け側に近づく努力が必要でしょう。

たとえば

- 長年あるゼネコンの二次請けだったが、一次請けが倒産したことで、"一次請けに昇格"し、結果的に利益率が改善した。一次請け倒産時は資金的に苦しかったが、長年の多重請負が一つ解消された。

- インボイスをきっかけに優秀な一人親方を正社員化した

これは、当メディアクラフトバンク総研所長の高木が実際に聞いた事例です。

長い間建設業界に続いてきた多重請負の関係も

- 一次請けの倒産による直取引化

- インボイスをきっかけにした一人親方の正社員化

によって解消されつつあると感じます。

これらの変化は業界の新陳代謝であり、「多重請負構造の変化」とも言えるかもしれません。

「建設業の未来は明るい」と思える要因

「建設業の未来は明るい」そう思える理由を3つ紹介します。

- 建設投資額は増えている

- 働き方改革の適用がはじまる

- AIでは代替の効かない仕事

1つずつ見ていきましょう。

建設投資額は増えている

冒頭でお伝えしたように、建設投資額はここ10年間の推移を見ても順調に伸びてきています。

2023年度の建設投資は前年度比2.2%増の70兆3200億円で、建設投資額のピークであった1992年度の84兆円に近付いてきています。

ピーク時の50%程度まで減少することもありましたが、東日本大震災の復興需要や民間設備投資の回復により増加傾向となっています。

大きなイレギュラーが無ければこのまま伸びていくでしょう。

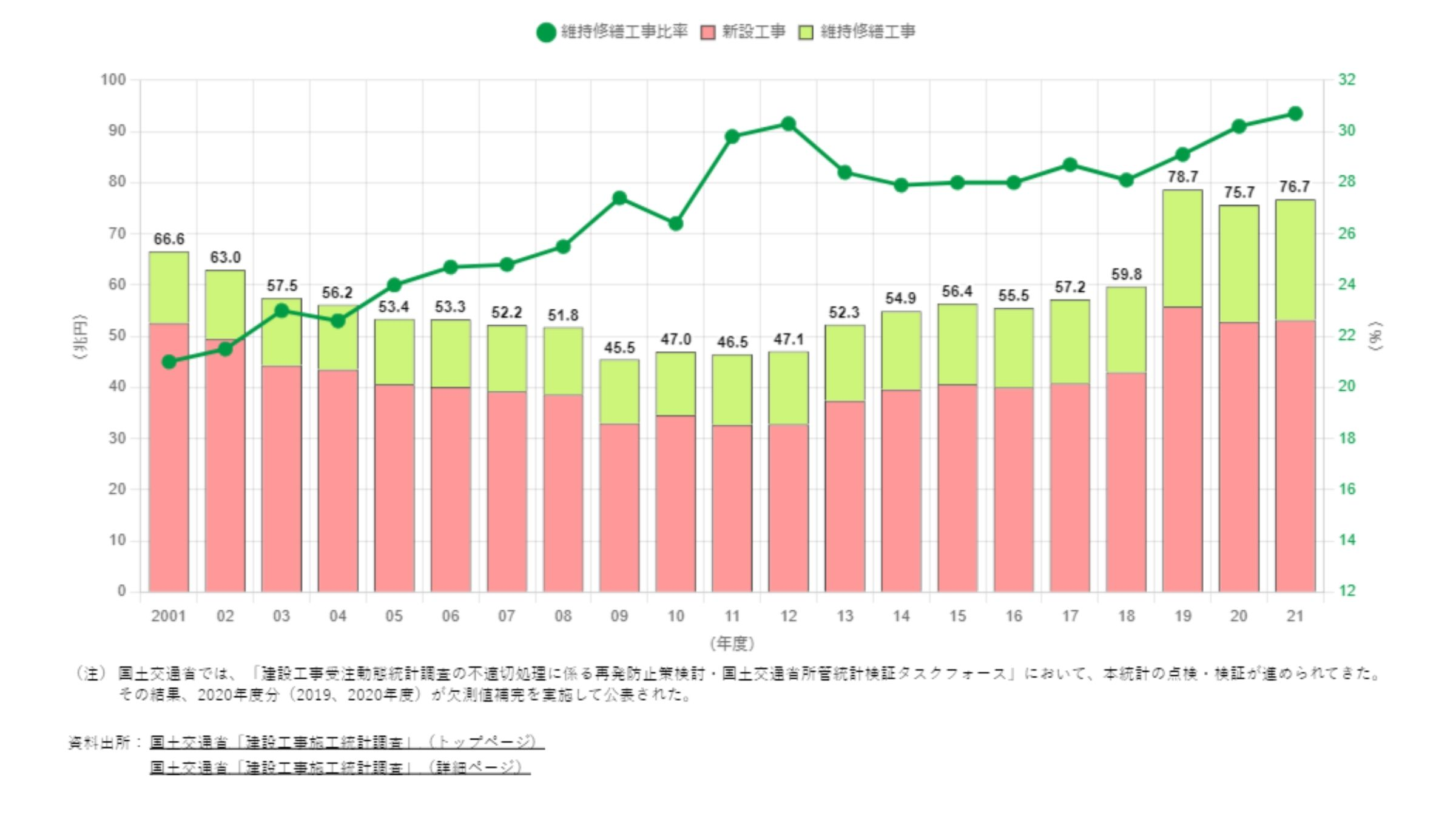

また、修繕維持工事も増えています。

建物は建てたら終わりではなくて、必ず老朽化するものです。

そのための修繕維持工事があることも、建設投資額が極端に減ることはないと思える要因です。

倒産が増加し建設企業が減る一方で、建設投資は増えて行っているため生き残った企業にとっては未来への希望はあると思います。

働き方改革の適用がはじまる

2024年から「働き方改革関連法」が本格的に適用されます。

働き方改革の概要としては以下のとおりです。

- 特別条項付き36協定に労働時間の上限が設定される

- 違反すると罰則がある

この残業規制は2019年4月に適用されましたが、建設業や自動車運転業務(タクシー・トラック・バスなど)では、いきなり働き方を変えることは厳しいであろう。ということで猶予期間が設けられていました。

その猶予期間が終わり、本格的に適用されるのが2024年の4月からです。

これが最近よく言われている建設業の2024年問題です。

よく2024年"問題"とネガティブなワードで取り上げられます。

ですが、この働き方改革が定着して、労働環境が見直されることは労働者側にとっては喜ばしいことです。

建設業界は「なくてはならない仕事」として魅力がある一方で労働環境の劣悪さやイメージの悪さで人材不足を招いてきました。

働き方改革によって労働環境が良くなった。ということが一般に認知されれば、人材不足の解消につながるかもしれない。という希望が建設業にもまだあります。

AIでは代替の効かない仕事

昨今では、ChatGPTなどAIの進化が目まぐるしいです。

ファミリーレストランなどでもロボットが配膳してくれたり、WebサイトでのAIによる回答であったり、色々なところでAIが使われてきているように思います。

「AIに奪われる仕事◯選」のように危機感を煽るような記事を見かけるようになりました。

今後、AIなどのロボットでもできる単純な仕事は徐々に減っていくことでしょう。

この事自体は人口が減少している日本にとっては、生産性を高める上で良いことだと思います。

その一方で、実際にAIやロボットで代替のできる仕事をしていると将来への不安を少なからず感じてしまうことでしょう。

建設業は一部をロボットやAIに任せることで業務効率を上げることに役に立つと思いますが、すべての作業をAIやロボットに代替することは不可能だと思います。

多くの人が関わって毎日イレギュラーなことが起こる現場作業に対応するのは、人間ではないとできない仕事です。

これは工事現場で施工管理を行っている著者が職人というプロたちを見てきて思うことであります。

AI時代にも必要とされる業界、そんな業界は未来があると言えると思います。

まとめ:一括りに「建設業の未来はない」とは言えない

ここまで建設業の未来について色々と考えてきました。

この記事をまとめると以下のとおりです。

- 建設投資は増加している

2023年度の建設投資は前年比2.2%増の約70兆円。

1992年のピーク以降減少していたが、東日本大震災や民間設備投資の回復により増加傾向に。 - 倒産件数の増加

2022年度に建設業界の倒産件数が増加。

主な原因は物価の上昇、人材不足、新型コロナウイルスの影響。

建設業に未来はないと思われる理由

- 進まない労働環境の改善

建設業界は長時間労働と休日の少なさが問題。 - 止まらぬ若者離れ

2021年、建設業就業者のうち55歳以上が35.5%、29歳以下が12.0%。

若者離れの原因は、建設業への興味の低下、労働環境の厳しさ、賃金の問題など。 - 多重請負構造によって下請けの賃金が上がらない

複数階層の請負構造により下請けの賃金が上がりにくい

解決策としては、元請け側に近づく努力や技術者への適切な待遇が必要。

建設業の未来が明るいと思われる理由

- 建設投資額の増加

- 働き方改革の適用開始

- AIに代替できない仕事が存在すること

建設業の未来は暗いだけのものではないと思います。

これまでの日本経済の発展を支えてきた日本の建設業。まだまだ改善すべき問題はたくさんありますが、それだけ伸びしろがあるということ。

なくてはならない建設業が、危機に直面してさらに発展していくことを期待します。

建設業で絶対に必要となる工程表。ただ、「工程表を作るのがめんどくさい…」という声をよく聞きます。

そこで、クラフトバンクでは1,200人以上の専門工事会社の方にお使いいただいた工程表のテンプレートをご用意しました。

毎月多くの人に読まれている記事の中で、どんな作りなのかも合わせて解説しています。ぜひ1度ご覧になってみてください。