安全衛生計画書とは?記入例や作成義務、メリットについて解説

目次

安全衛生計画書とは、安全衛生に関する基準や行動を記した書類です。

安全衛生に関する目標を掲げることで、現場の安全意識を改善し、事故の防止を図ります。

しかし「どのような方針・目標を掲げたらよいのか」「作成は義務なのか」など、疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、安全衛生計画書の書き方や作成義務、メリットについて解説します。

具体的な記入例を交えながら解説するので、書類作成に慣れていない方でも問題ありません。

事故発生リスクを減らすために、安全衛生計画書の作成方法を理解しておきましょう。

安全衛生計画書とは「現場における事故や災害の防止を目的とした計画書」のこと

安全衛生計画書とは、現場における事故や災害の防止を目的とした計画書のことです。

安全衛生の方針や目標、実施時期などを明記することで、快適な職場環境の形成を目指します。

労働安全衛生法において「事業者には労働者の安全と健康を確保する義務がある」と定められています。

(事業者等の責務)

第三条

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

引用URL:労働安全衛生法 | e-Gov法令検索

労働者の安全・健康を推進するには「いつまでに・何を・どうするのか」といった具体的な計画が欠かせません。

計画が不明確な場合、重大な事故を引き起こす恐れもあります。

つまり、労働環境の改善において、安全衛生計画書は重要な役割を果たします。

安全衛生計画書の作成は義務ではないが推奨されている

安全衛生計画書の作成は義務ではありません。しかし、厚生労働省や各都道府県にある労働局は、安全衛生計画書の作成を推奨しています。

また、労働に関する法律にもとづいて現場を監査する「労働基準監督署」から、安全衛生計画書の提出を求められるケースもあります。

職場環境の改善に取り組んでいることを証明するためにも、安全衛生計画書の作成は重要です。

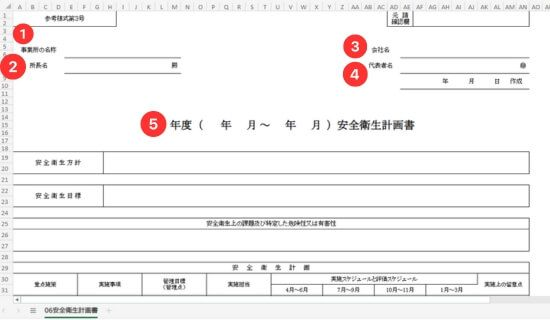

安全衛生計画書の記入例

ここからは、安全衛生計画書の書き方を具体的に解説します。

それでは、欄外部分と欄内部分に分けて記入例を紹介します。

欄外部分

安全衛生計画書の欄外部分に記載する項目は、以下のとおりです。

- 事務所の名称

- 所長名

- 会社名

- 代表者名

- 日付

1つずつ見ていきます。

①事務所の名称

工事を実施する作業所や工事名称を

- 〇〇作業所

- ✕✕新築工事

- △△改修工事

のような形で記入します。

②所長名

所長名とは、元請会社における現場代理人の氏名のことです。

一次の会社の所長名ではないので注意してください。

③会社名

一次下請会社(自社)の名称を記載する項目です。

④代表者名

一次下請会社の代表者名をフルネームで記入します。

「印」部分への捺印も忘れないように気を付けましょう。

⑤日付

安全衛生計画書の作成日を書きます。

西暦でも問題ありませんが、一般的には和暦での表記が多いです。

欄内部分

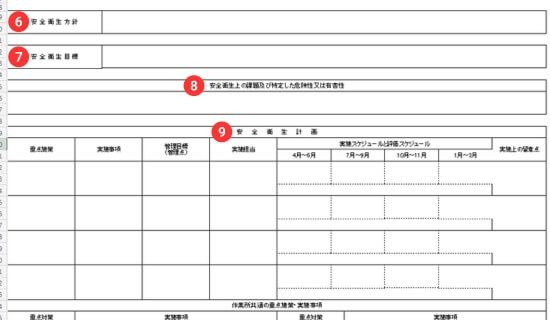

次に、安全衛生計画書における欄内部分の項目を紹介します。

- 安全衛生方針

- 安全衛生目標

- 安全衛生上の課題及び特定した危険性又は有害性

- 安全衛生計画

- 作業所共通の重点施策・実施事項

- 安全衛生行事

- 安全衛生管理体制

項目数が多く大変に感じるかもしれませんが、一度正しく作成すれば、二回目以降は応用して簡単に作れます。

抜け漏れがないように注意しながら記載しましょう。

⑥安全衛生方針

安全衛生方針には、現場で意識すべき考え方や姿勢を提示します。

【記入例】

・労働安全衛生関係法令を遵守する

・当社及び作業所が定める安全衛生のルールを遵守する

・全従業員に対して安全衛生教育を行う

・快適な職場環境の形成を促進する

安全衛生方針では基本的な方向性を述べ、具体的な内容は安全衛生目標にまとめましょう。

⑦安全衛生目標

先ほど記入した安全衛生方針にもとづき、取り組み内容や達成したい目標を記載します。

【記入例】

- 作業所内ではヘルメットを必ず着用する

- 高所(2メートル以上)における作業に関して、安全帯の使用率を100%にする

- 安全衛生の達成率を80%以上にする

- 死亡災害をゼロにする

- 重機を使用する際、周囲への立ち入りをゼロにする

詳しい数値を定めておくと、目標達成の有無を判断しやすいです。

⑧安全衛生上の課題及び特定した危険性又は有害性

過去の工事状況や類似した工事を振り返り、自社が抱える安全衛生上の危険性や課題を記入する項目です。

【記入例】

- 安全衛生教育が徹底されていなかった

- 墜落・転落災害が発生した

- 作業手順書による低減対策の実施が不十分だった

労働環境を改善するには、現状の分析が欠かせません。

⑨安全衛生計画

安全衛生計画は

- 重点施策

- 実施事項

- 管理目標

- 実施担当

- 実施スケジュールと評価スケジュール

- 実施上の留意点

上記6つの項目で構成されます。

それぞれの記入例を、表にまとめました。

重点施策 | 実施事項 | 管理目標 | 実施担当 | 実施スケジュールと評価スケジュール | 実施上の留意点 |

安全衛生教育の実施 | 雇入時における安全衛生教育の完全実施 | 現場配置の全従業員 | 安全管理部長 | ・4→5月 | 作業手順を指導 |

リスクアセスメントの推進 | リスクアセスメントの導入計画作成 | 工事開始前85% | 工事部長 | ・9月まで | 安全環境部と協力して計画を作成 |

このように、重点的に実施する施策ごとに「誰が・いつ・何をするのか」を明記します。

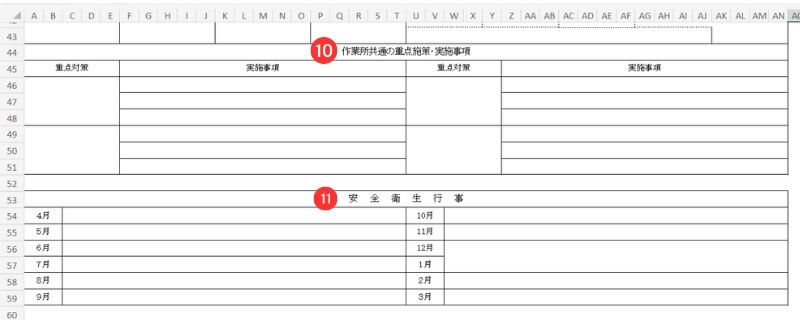

⑩作業所共通の重点施策・実施事項

作業所に共通する重点施策と実施事項を、次のように示します。

重点対策 | 実施事項 |

墜落災害防止措置の徹底 | ・安全帯の正しい使用 |

安全管理体制の確立 | ・安全衛生推進者の選任 |

安全衛生教育等の充実 | ・特別教育の修了者養成 |

実施事項は、できるだけ具体的に書くように心がけましょう。

⑪安全衛生行事

安全衛生行事には、実施予定の行事を月ごとに記載します。

記入する行事の例は、以下のとおりです。

- 全国安全週間

- 春の交通安全運動

- 秋の火災予防運動

- 社内安全協議会

- 定期健康診断

- 交通安全運動

- 全国労働衛生週間

行事がない月に関しては、空白のままで構いません。

現場で実施される行事だけでなく、業界全体で行う行事についても記載しましょう。

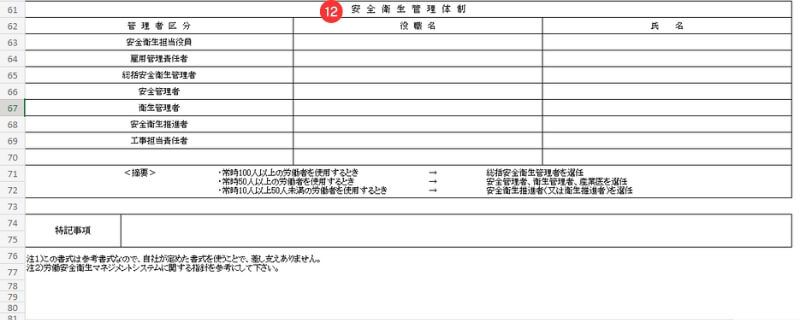

⑫安全衛生管理体制

安全衛生の担当者について、役職名と氏名を明記する項目です。

現場の労働者数に応じて、記入の有無が異なるのは

- 統括安全衛生管理者を選任:常時100人以上の労働者が働く場合

- 安全管理者、衛生管理者、産業医を選任:常時50人以上の労働者が働く場合

- 安全衛生推進者(または衛生推進者)を選任:常時10人~50人未満の労働者が働く場合

上記3つの項目です。

なお「安全管理者」や「安全衛生推進者」を担当するには、安全衛生にまつわる実務経験や学歴などの条件を満たさなければいけません。

「衛生管理者」は免許が必要となるので、担当者を決める際には必ず免許の有無を確認してください。

安全衛生計画書と工事安全衛生計画書の違い

工事安全衛生計画書とは、工事を安全に進めるための取り組みや方針を記載した書類です。

安全衛生計画書と工事安全衛生計画書の主な違いを、以下の表にまとめました。

安全衛生計画書 | 工事安全衛生計画書 | |

目的 | 現場における安全衛生を管理する | 工事を安全に進める |

主な記載内容 | ・安全衛生方針 | ・工事安全衛生方針 |

どちらも労働環境の改善を目的とした書類ですが、「工事安全衛生計画書」には工事に特化した項目が含まれています。

工事安全衛生計画書に関する記事は「工事安全衛生計画書とは?項目ごとの記入例や作成義務について解説」をご覧ください。

安全衛生計画書を作成するメリット

安全衛生計画書を作成するメリットは、以下のとおりです。

- 安全衛生管理の目標が明確になる

- 現場において安全衛生管理への意識が高まる

1つずつ解説していきます。

安全衛生管理の目標が明確になる

安全衛生計画書を作成すると、職場改善にまつわる方針や目標が明確になります。

ただ「毎日安全に現場作業を進めよう」と呼びかけるよりも、達成すべき目標があるほうが積極的に環境改善に取り組めるでしょう。

さらに、方針表明による事業者の責任意識の向上も見込めます。

現場において安全衛生管理への意識が高まる

安全衛生計画書を記載するには、過去の工事状況を振り返り、自社の課題を分析しなければいけません。

結果として、事故が発生しやすい場面や注意すべきポイントを把握でき、現場の安全衛生管理への意識が高まるのです。

また、現場全体で安全への意識が向上すれば、労災防止も期待できるでしょう。

厚生労働省の調査では「不安全な行動及び不安全な状態に起因する労働災害は94.7%」と報告されています。

不安全行動とは、労働者本人または関係者の安全を害する行動を意図的に行うことです。

「慣れた作業なので事故が起こるはずはない」や「手順を守るのが面倒」といった気持ちから手順を無視する……といった行動を指します。

このような安全意識の低下は、重大な事故の発生につながります。

参考URL:職場のあんぜんサイト

安全衛生計画書にまつわる注意点

安全衛生計画書にまつわる注意点を、2つピックアップしました。

- 定期的に計画を評価・改善する

- 現場への周知を心がける

以下で詳しく見ていきます。

定期的に計画を評価・改善する

快適な労働環境を実現するには、定期的に安全衛生計画書を見直し、評価・改善することが大切です。

作成して完了にするのではなく「どれだけ達成できたのか」を振り返りましょう。

数値を用いた目標にしたり、具体的なスケジュールを立てたりすると、達成度を測定しやすいです。

加えて、特に現在の計画を見直す必要があるのは

- 新しい設備や機械を導入した場合

- 企業体制が変更された場合

- 施工内容が変更された場合

- 法令や規程が改定された場合

上記のような、環境の変化が生じた場合です。

現場への周知を心がける

事業者だけが安全衛生計画書を把握していても、現場での環境改善は期待できません。

現場の安全性を高めるために、現場への周知を心がけてください。

具体的には

- 頻繁に人が出入りする休憩所や社長室などの場所に掲示する

- 社内通信に掲載する

- 安全衛生行事やミーティングで担当者が計画について説明する

などの方法をとると、誰もが計画を認知できます。

まとめ:現場の事故を防ぐために安全衛生計画書は大切

今回の記事は、安全衛生計画書の書き方や作成義務、メリットを解説しました。

安全衛生計画書を作成するときは

- 定期的に計画を評価・改善する

- 現場への周知を心がける

上記2点を心がけてください。

記入する項目が多く、作成を面倒に感じるかもしれませんが、安全衛生計画書は現場の安全確保において重要な役割を担います。

「労働者の安全・健康の増進に努める」という事業者の責務を果たすためにも、書類の作成方法を知っておきましょう。