建設業界の新しいビジネスを紹介!異業種への参入はアリ?ナシ?

目次

建設業は「受注生産方式(発注者から依頼を受けて工事を開始する)」です。

仕事が舞い込んできている場合には問題ありませんが、得意先の倒産で大きな影響を受けたり、景気に左右されたりといったデメリットがあります。

そんな建設業のリスク分散のためにも新しいビジネス、新規事業について考えていきたいと思います。

「会社を長く存続させたい」「さらなる発展を目指していきたい」という人は、ぜひ参考にしてみてください。

建設業界の会社が新しいビジネスを始めると良い理由

建設業は景気や取引先の状況に左右されてしまいます。そのため、企業運営を安定させるためにも収益の複数の柱となる新しいビジネスに挑戦すると良いでしょう。

また、新たな市場を開拓することによって、さらなる認知の拡大やリスクの分散にもつながります。

もちろん新しいビジネスへの挑戦はリスクも伴いますが、適切な市場調査と戦略的な計画を練ることで、企業の成長と持続可能性を大きく促進する可能性を秘めています。

建設業界で展開されている新規ビジネスを3つ紹介

ここからは、建設業界から展開されている新規ビジネスを3つ紹介します。

- IoTを活かした新規ビジネス

- 教習所ビジネス

- 建築資材の開発

先人たちの事例を参考にしてみてください。

IoTを活かした安全管理

IoT(Internet of Things)とは、さまざまなデバイスやセンサーをインターネットに接続し、データを収集・交換する技術です。

この技術により、さまざまな物がネットワークに接続され、リモートでの監視や制御が可能になります。

IoTを生かしたビジネスの事例として、村田製作所が提供する「作業者安全モニタリングシステム」を紹介します。

「作業者安全モニタリングシステム」は、作業者のヘルメットに装着可能なセンサデバイスを用いて、作業者の活動量、脈拍、周囲の作業環境情報などを計測出来るシステムです。

これにより、熱ストレスや転倒・落下などの危険を検知し、作業者の安全をリアルタイムで監視することが可能になります。

さらに、ヒヤリハットの検知やタッチレスでの入退場管理など、作業者の健康と安全を管理するための機能も備えています。

教習所ビジネス

教習所ビジネスとは、自社で持っている知識を教えることで収益を上げるビジネスモデルです。

多くの建設会社には

- 建設機材

- 専門知識を持つ社員

が揃っているはずです。

また、工事の閑散期などに行えば、既存社員のリソースだけでも始められます。

このような発想から出来上がったのが全国建設教習トレーニングセンターです。

全国建設教習トレーニングセンターでは、現役の職人がリアルな知識を教えて収益を上げています。

職人さんの知識・技術は宝です。そんな宝をどんどん人に教えていくのは素晴らしいことだと思います。

もしあなたが、重機などの建設機材や専門知識を持ち合わせた人材を持ち合わせているのであれば、新しいビジネスの案として考えてみると良いでしょう。

建築資材の開発

自社が日常業務を行っている中で、「この資材はもっとこうなってればいいのになぁ」というような要望や疑問があるかと思います。

1人が思うということは、全国に同じような不満を持っている人が数多く居るはずです。

そんな不満に思う建築資材の改善商品を開発・販売することで新しいビジネスとなり得ます。

たとえば、とあるポンプ会社では、日常業務から派生して透水系のコンクリートを開発して自社製品として売り出しています。

このように自社製品を売り出すことで、認知拡大や売上&利益向上につながりますし、リピーターを獲得出来れば新たな収入の柱となり、企業運営が安定する要因にもなり得ます。

建設業界の会社が異業種へ参入するのはアリ?ナシ?

「異業種への参入は”アリ”」だと思います。

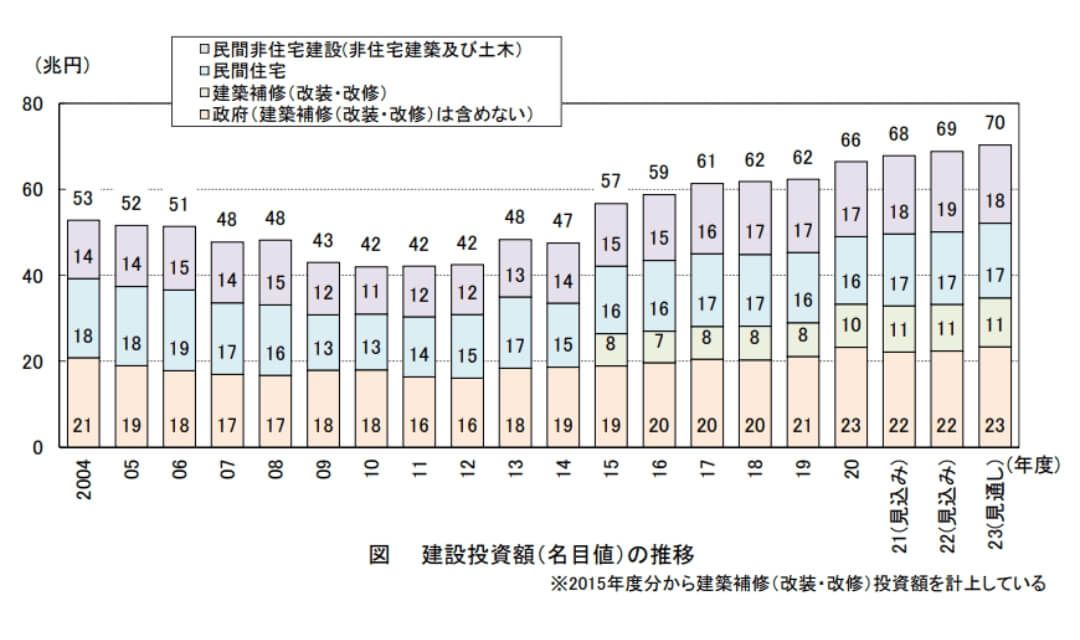

日本の全建設活動について出来高ベースの投資額を推計した「令和5年度(2023年度) 建設投資見通し(国土交通省)」によると、2015年度から右肩上がりで伸びてきています。

参考URL:令和5年度(2023年度) 建設投資見通し

この状況では多くの企業の場合は、調子の良い本業強化に専念する企業が多いでしょう。

本業強化に走る主な理由としては

- 現在が好調

- リソース不足

- 資金不足

- 専門知識不足

- 不明確な進出計画

など、さまざまです。

そんな中、「異業種への参入はアリ」と考える理由を説明していきます。

少し前のレポートにはなってしまいますが、2006年に公表された小規模建設業の新分野進出によると、新分野に進出した企業の割合は14.7%でした。

また、進出企業の約44%が建設関連分野に、約56%が非建設分野への進出ということで、異業種への参入のほうが多くなっています。

ここで気になってくるのが、成功したのか失敗したのかです。

異業種への参入は失敗している企業の方が多いであろう。そう予測していたのですが、結果は真逆で

- 成功企業……28.1%

- 失敗や撤退した企業……10.3%

といった結果でした。

以上の数字を基に、建設業界の会社が異業種参入をするのはアリだと考えます。

建設業界の会社が新しいビジネスに取り組む際に押さえておくべき2つのポイント

建設業界の会社が新しいビジネスに取り組む際に押さえておくべきポイントは以下の2つです。

- 「権限」と「責任」を持つ組織を作る

- 助成金・補助金頼みでの事業計画は危うい

1つずつ解説していきます。

「権限」と「責任」を持つ組織を作る

新しいビジネスに取り組むときには、主導する組織を作り、その組織に「権限」と「責任」を持たせることが重要です。

なぜなら、事業の持続性を確保するためです。

今行っている建設業での業務をやりながら、派生した新規事業を空いている人間で行う。そんな都合の良い形で新しいビジネスができれば良いのですが、そう甘くはないでしょう。

結局本業に追われ、新しいビジネスへの取り組みに力が入らず終わってしまいます。

「権限」と「責任」を持つ組織を作り、新しいビジネスに注力できる時間と熱意を芽生えさせられれば、新しいビジネスに持続的に取り組めるでしょう。

助成金・補助金頼みでの事業計画は危うい

新規事業を立ち上げるとなると、設備投資・人件費などさまざまなお金がかかってきます。

このときに助成金や補助金の存在はとても大きなものです。利用できるものは積極的に利用したほうが良いでしょう。

しかし、その一方で、助成金・補助金頼みで事業計画を練った場合と、すべての投資を自社でリスクを背負った場合を比べると、助成金・補助金頼みの場合の方が「戦略の熟度」「新事業への熱意」が低くなりがちです。

初期投資を抑えるために助成金や補助金を利用するのは良いですが、頼り切るのではなく「あってラッキー」ぐらいに思っていたほうが良いでしょう。

まとめ:新たなビジネスは更なる発展、リスク分散になり得る

この記事では、建設業界の会社が新しいビジネスを始めることに関して解説してきました。

まとめると以下のとおりです。

建設業の新規ビジネスの必要性

- 建設業は景気や取引先の状況に左右される

- リスク分散や認知の拡大につながる

- 成功すれば企業運営の安定性につながる

新規ビジネスの事例

- IoTを活かしたビジネス

- 教習所ビジネス

- 建築資材の開発

建設業界からの異業種への参入はアリ

新しいビジネスに取り組む際のポイントは、「権限」と「責任」を持つ組織の形成と、助成金・補助金頼みの事業計画にしないこと

新しいビジネスを始めることは、会社の更なる発展、リスク分散になり得ます。

簡単なことではありませんが、挑戦するだけの価値はあるでしょう。

しかし、本業の売上や利益を最大化させることも大切です。

釈迦に説法ではありますが、新しいビジネスで0から1の売上を作るのは大変です。

それよりも、既存事業の業務効率をして時間を作って営業先をさらに増やしたり、ムダを無くして原価を減らし利益を増やしたり、やれることはまだあるはずです。

弊社クラフトバンクでは、「クラフトバンクオフィス」という建設業の方に向けた、事務作業デジタル化ツールを提供しています。

建設業のマッチングサービスを提供している弊社だからこそ出来た、現場の生の声を吸い上げたサービスになっています。

ぜひ興味を持っていただけた方はサービスの説明ページをご覧になってみてください。