工事発注書(注文書)の書き方は?役割や作成時の注意点についても詳しく解説!

目次

協力会社に工事を依頼する際、発行する工事発注書(注文書)。

適正な内容で発行しなければ、後々トラブルにつながる可能性があります。

今回は、

- 工事発注書とは何か

- 工事発注書の作り方

- 工事発注書を作る際の注意点

上記3つの項目について詳しく解説します。

また、クラフトバンク総研では、注文書&注文請書のExcelテンプレートを無料でプレゼントしています。ご興味のある方はぜひお受け取りください。

工事発注書(注文書)とは

工事発注書とは、工事の発注者が受注者に発行する書類の1つです。

ここからは、工事発注書について詳しく解説します。

工事発注書について

工事発注書は、発注者が受注者に工事を依頼する際に発行する書類の1つです。

施主様から工事を受注した場合、自社で全ての工事を行うのではなく、協力会社に依頼することもあるでしょう。

工事発注書には、工事の内容や工期、金額などを明記します。

記載する項目については後ほど詳しく解説します。

工事発注書の役割

民法522条において「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」とされています。

つまり、口頭であっても契約は成立します。

それでは、工事受発注書にはどのような役割があるのでしょうか。

先ほどもお伝えした通り、工事発注書では「工事を発注すること」とその具体的な内容や工期などを記載します。

もし、依頼内容を口頭で取り決めた場合、認識のズレでトラブルにつながることもあるでしょう。

また、トラブルになった場合も証拠がなく「言った・言わない」の水掛け論になってしまいます。

認識のズレを回避し、トラブルが起きた場合も確認ができるよう、工事発注書を発行しましょう。

工事発注書の保存期間

工事注文書は、帳簿書類に該当し税法で保管期間が定められています。

受け渡しした後、自社の都合で破棄せず保管しましょう。

保管期間は、確定申告提出期限の翌日から7年間です。

ただし、欠損金額(赤字)が生じたり、災害損失金額が生じたりした場合は10年間。

参考:国税庁ホームページ

書面で受け渡しした場合は書面を、電子契約やEDI取引、電子メールなどデータで受け渡しした場合は、データを保管します。

ただし、データを保存する場合は電子帳簿保存法電子保存の要件を満たし保存する必要がありますので、ご注意ください。

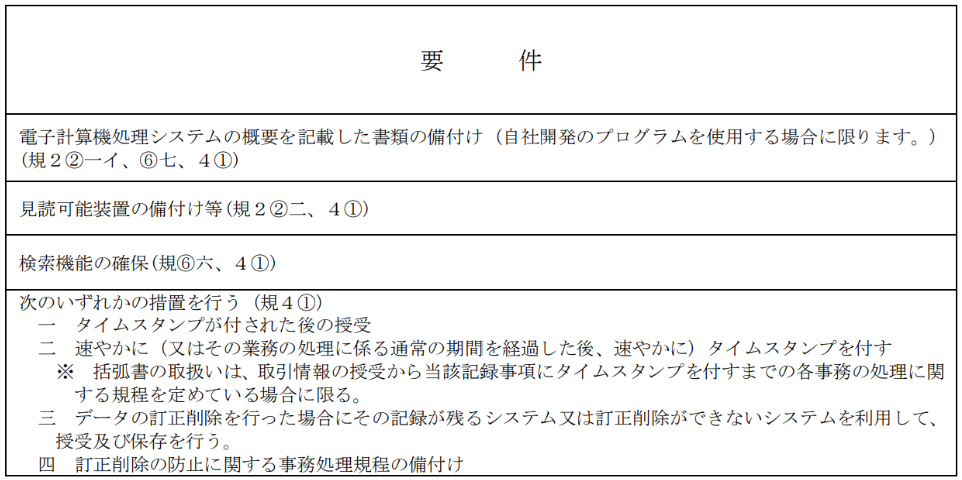

電子帳簿保存法電子保存の要件は、下記の通りです。

引用:国税庁ホームページ

2022年1月1日~2023年12月31日までは宥恕期間(ゆうじょきかん)が適用されていますが、2024年1月1日以降データで受け渡しをした工事注文書(帳簿書類)は要件に対応した上でデータ保存するのが必須。

ただし、準備できていない企業向けの猶予として宥恕期間が設定されました。

書面に出力(印刷)し保存することは認められないため、ご注意ください。

工事発注書の書面が多い場合、キャビネットで保管しきれないこともあるでしょう。

その場合は、電子帳簿保存法スキャナ保存の要件を満たせば、書面を破棄しデータで保存できます。

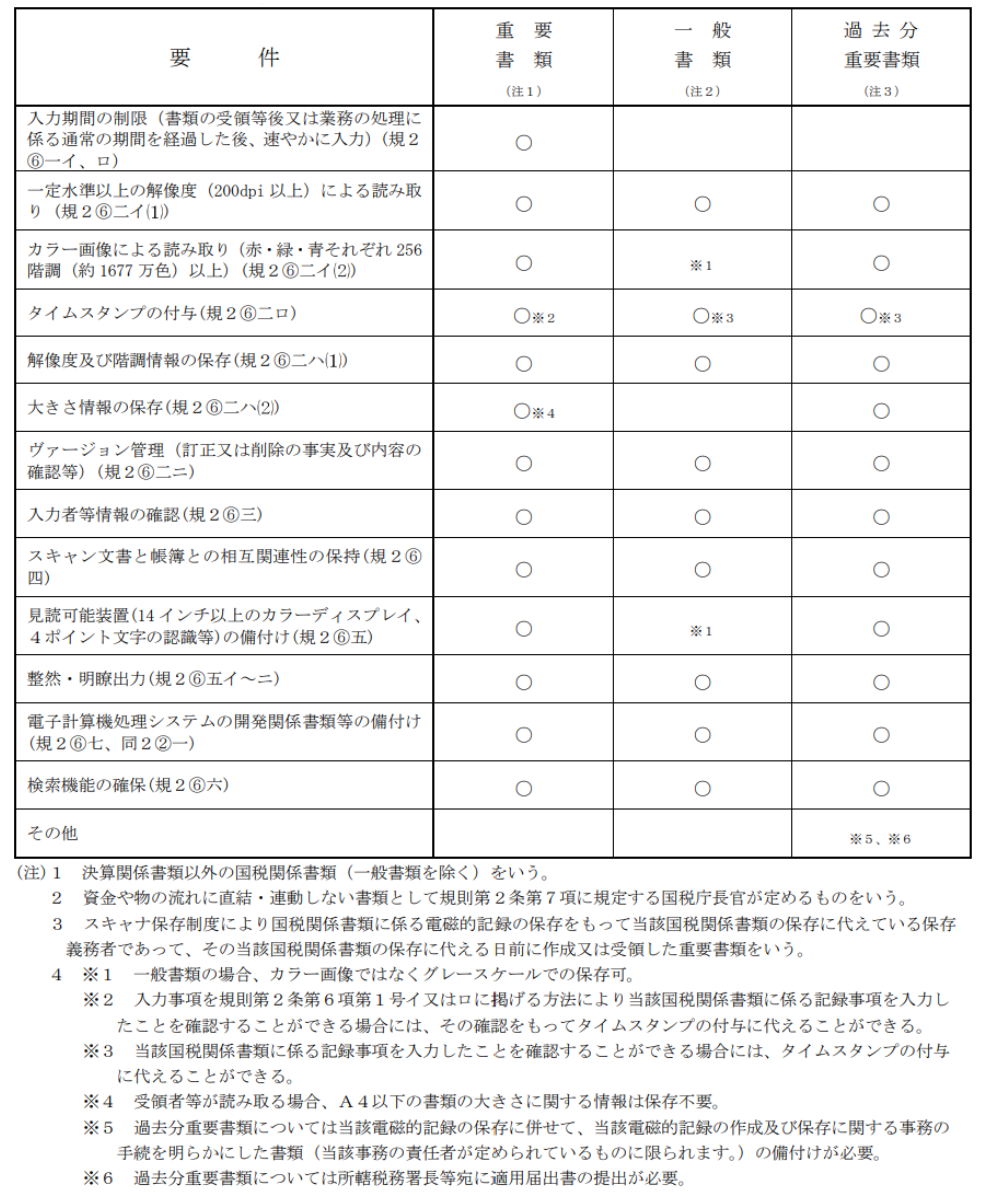

電子帳簿保存法スキャナ保存の要件は、下記の通りです。

引用:国税庁ホームページ

工事発注書の書き方

トラブルを避けるために必要な工事発注書ですが、どのような書き方をすれば良いのでしょうか。

ここからは、工事発注書に必要な項目や送信送付について具体的に解説します。

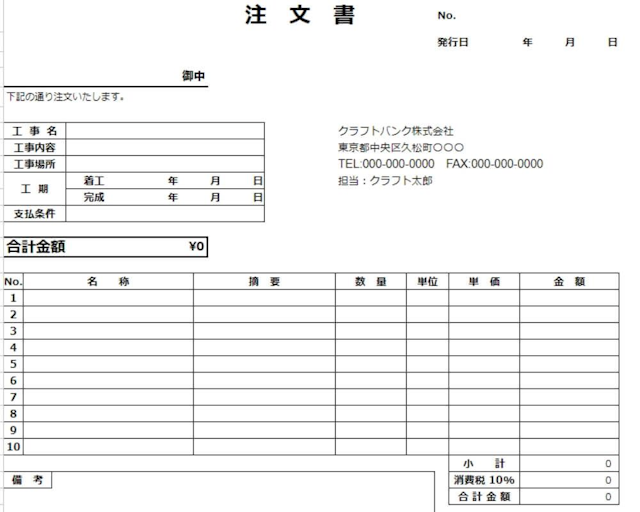

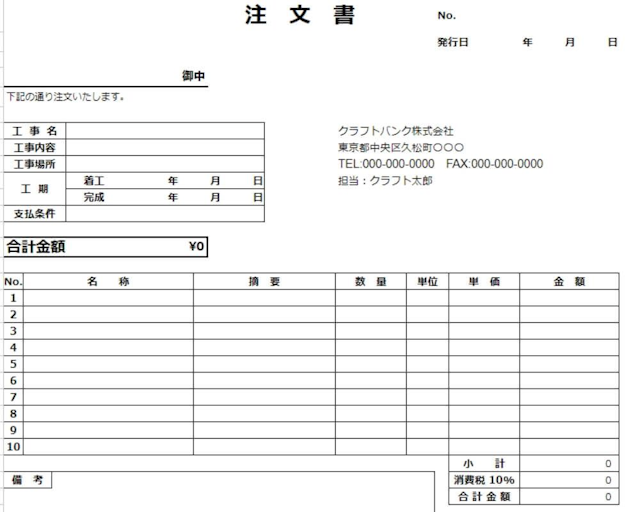

クラフトバンク総研では、注文書&注文請書のExcelテンプレートを無料でプレゼントしているので、コチラのExcelを見ながら続きを読んで頂けると理解しやすいかと思います。

必要な項目

まず、必要な項目です。

工事発注書に記載する項目は下記の通りです。

- タイトル

- 取引先業者名

- 取引年月日

- 発行日

- 工事納期

- 発注金額

- 支払条件

- 支払納期

- 発注明細

- 備考

各項目について詳しく解説します。

タイトル

工事発注書のタイトルは、「発注書」や「注文書」と記載されることが一般的です。

取引先業者名

工事を依頼する取引先名を記載します。

企業の場合は「御中」個人の場合は「様」をつけましょう。

取引年月日

取引を行う年月日を記載します。

年は、西暦・和暦どちらでも問題ありません。

発行日

工事発注書の発行日を記載します。

取引年月日同様、年は西暦・和暦どちらでも構いません。

ただし、書類内は統一しましょう。

工事納期

工期は明確に年月日で記載しましょう。

工期はトラブルになりやすいポイントなので、特にご注意ください。

発注金額

発注金額を記載します。

受注者と認識のズレが無いように、税抜金額・税額・税込金額が分かるようにしましょう。

支払条件

支払条件を記載します。

例えば「月末締め、翌月末払い」や「協議の上決定」など、自社ルールと受注者との話し合いをもとに、記載しましょう。

支払納期

支払条件にもとづき、支払の期日を記載します。

発注明細

実際に依頼する工事内容について詳しく記載します。

備考

備考欄は、注意点や特筆すべき点を記載します。

記載する内容がなければ、空欄でも問題ありません。

ただ、何かあった際にトラブルになると想定されることがあれば、備考に記載しましょう。

送付方法

続いて、工事発注書の送付方法について解説します。

電子メール

1つ目の工事発注書送付方法は、電子メールです。

電子メールで送付すると、時間やコストがかからず便利でしょう。

また、CCなどの機能を使うことにより、複数人に工事発注書を共有することができます。

工事発注書を電子メールで送る際は、PDFデータがおすすめ。

ExcelやWordの場合、相手側が編集できるため改ざんされてしまう可能性があります。

また、ExcelやWordのバージョンによっては、送付側と受領側でレイアウトが変わる場合があるでしょう。

電子メールは手軽に送付できる分、宛先やメール文面を間違えてしまう可能性があるため注意が必要です。

送付手順は下記の通りです。

- メール文面と宛先(CCも)を入力・確認する

- 工事発注書のPDFを入力する

- 送信する

送付先の方がメールを頻繁に確認しない場合を想定し、送付した旨を相手に電話すると丁寧です。

ただし、電子メールで送付する場合「下請法」と「建設業法」で、注意しなければならない可能性もあります。

下請法において、電磁的方法(電子メールなど)で工事発注書を送付する際は、下記が必要。

- 事前に、書面や電子メール・電子契約等を利用し、電磁的方法で送付する旨を、相手方に事前承諾を得ること

- 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること

建設業法において、電磁的方法(電子メールなど)で建設工事の請負契約に関する書類を送付する際は、下記が必要です。

- 事前に、書面や電子メール・電子契約等を利用し、電磁的方法で送付する旨を、相手方に事前承諾を得ること

- 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること

- ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること

- 当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること

工事発注書が工事請負に関する契約書面となる場合、電子メールでは「ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じている」という条件を満たすことができません。

この条件を満たすためには、電子契約や専門のEDIシステムが必要になります。

メール送付を検討する場合、自社の取引先が下請法の対象になるのか、工事発注書が工事請負に関する書類になるのか、法務部や顧問弁護士などにご確認ください。

郵送

2つ目の工事発注書送付方法は、郵送です。

注文書は信書のため、宅急便ではなく郵送します。

送付手順は下記の通りです。

- 長形3号(120mm×235mm)の封筒と添え状(送付状)を用意する

- 封筒に取引先の住所を記載する

- 封筒に注文書在中と記載(スタンプもしくは手書き)する

- 84円(25gまでの場合)切手を貼る

- ポストに投函する

FAX

3つ目の工事発注書送付方法は、FAXです。

FAXは、送り間違いや紛失のリスクが高いため、ご注意ください。

送付手順は下記の通りです。

- 工事発注書ならびにFAX送付状を用意する

- FAX送信する

- 確認の電話をする

工事注文書を送付した後に、その旨を電話で取引先に伝えると丁寧でしょう。

工事発注書を作る際の注意点

これまで、工事発注書とは何かや書き方について解説しました。

最後に、工事発注書を作る際の注意点について解説します。

記入誤り時は再発行する

工事発注書の内容に誤りがあった時は、再発行しましょう。

再発行できないなど、場合によっては誤りの記載箇所に二重線を引き、印鑑を重ね訂正するケースもあります。

訂正する際には、工事発注書に押している印鑑と同じものを押すようにしましょう。

工事発注書の訂正方法のルールが明確に決まっている企業もあります。

訂正が必要な場合は、どのように対応するか取引先に確認するとよいでしょう。

発注金額や納期に誤りがないことを確認する

工事発注書の内容に誤りがないよう、注意して作成し最後に確認しましょう。

特に、発注金額や工期に誤りがあるとトラブルにつながりやすくなります。

必ず見積書などの証拠書類とあわせて確認してください。

発注内容により印紙の必要有無が変わる

工事発注書は、基本的に注文者の一方的な「申込み」の意思表示であり、受注者の「承諾」がなければ、単体では契約が成立しません。

注文者が発注書、受注者が請書を交付することで契約成立するのが一般的です。

契約が成立しなければ経済的利益がうまれないため、印紙税法上の課税文書に該当せず、収入印紙は必要ありません。

ただし、工事発注書によっては単体で契約が成立し課税文書に該当、収入印紙が必要になる場合もあります。

工事発注書単体で契約が成立し、収入印紙が必要になるケースは下記の通りです。

- 工事請負基本契約などで「注文書の交付によって契約が成立すること」を合意をしている場合

- 「発注書のみで契約が成立すること」が当事者間で合意されている場合

- 見積書を承諾する意思表示が明記されている場合

- 当事者(発注者、受注者)双方の署名や押印がある場合

参考:国税庁ホームページ

ただし、上記であっても電子契約や電子メールなどの電磁的方法で書類の受け渡しをした場合は、収入印紙は不要です。

印紙税法における課税対象は「(紙の)文書」であり、電子文書(データ)は含まれません。

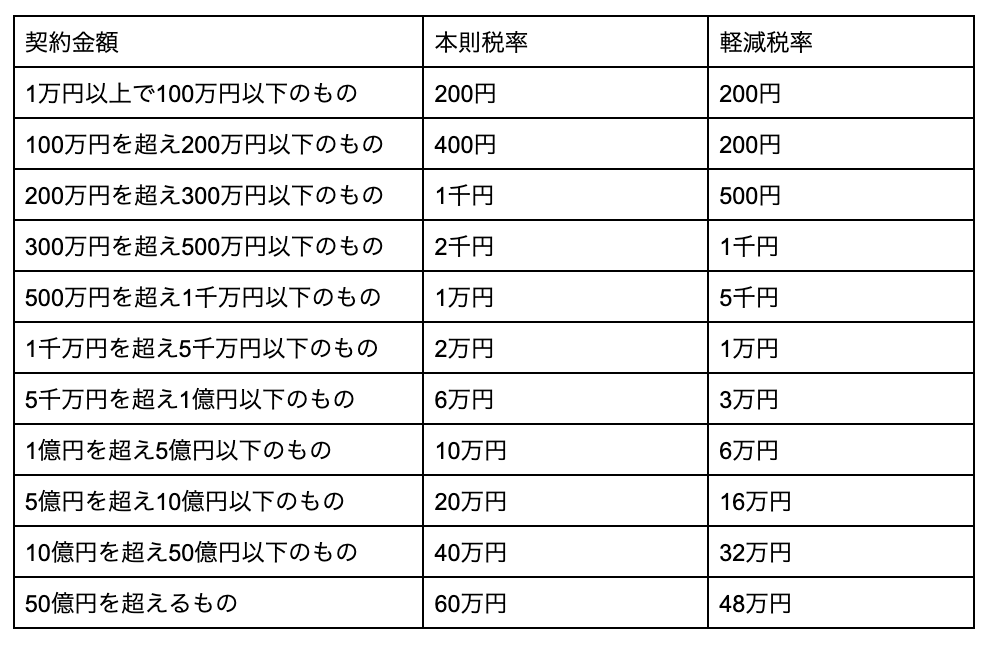

収入印紙の金額は下記の通りです。

参考:国税庁ホームページ

契約金額が1万円未満の場合、収入印紙は不要です。

2022年4月1日~2024年3月31日までに作成されたものには「軽減税率」が適用されます。

注文請にまつわる印紙について、さらにくわしく知りたい人は「建設業の注文請書に必要な収入印紙の金額やよくある疑問を解決! 」を参考にしてみてください。

まとめ

今回は、工事発注書とは何かや、作り方、作る際の注意点について解説しました。

工事発注書は、受注者に工事を依頼するために発行する書類の1つで、工事内容や金額、工期などを記載した書類です。

工事発注書を発行することで、受注者との認識のズレをなくし、トラブルを避けることにつながるでしょう。

正式な書類であるため、内容の不備や送り方にはご注意ください。

また、クラフトバンク総研では、注文書&注文請書のExcelテンプレートを無料でプレゼントしています。ご興味のある方はぜひお受け取りください。