建設業の離職率はどれくらい?厚生労働省の数字をもとに解説

目次

建設業は、他の業界と比較しても離職率が高い傾向にあることが問題視されています。

この問題は業界全体に影響を及ぼすものであり、背景にはさまざまな要因があります。

今回は、建設業の離職率が高い理由や改善策について徹底解説。

建設業で離職率を下げる方法について知りたい方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

職人が足りないのは、採用できないからだと考えていませんか?

採用が難しいのはもちろんですが、実は職人の残業時間を削減し、働き方改革を進めることで、今いる職人がやめなくなって間接的な人手不足の解消につながります。

クラフトバンクオフィスを導入することで離職率が低下し、人手不足が緩和します。

職人が足りないのは、採用できないからだと考えていませんか?

採用が難しいのはもちろんですが、実は職人の残業時間を削減し、働き方改革を進めることで、今いる職人がやめなくなって間接的な人手不足の解消につながります。

クラフトバンクオフィスを使うことで社員の月間残業時間が1時間以内に収まり、2年連続離職ゼロを達成した会社もあります。

離職率の低下がうまくいっている会社の事例を読み、自社の問題解決のヒントにしてください。

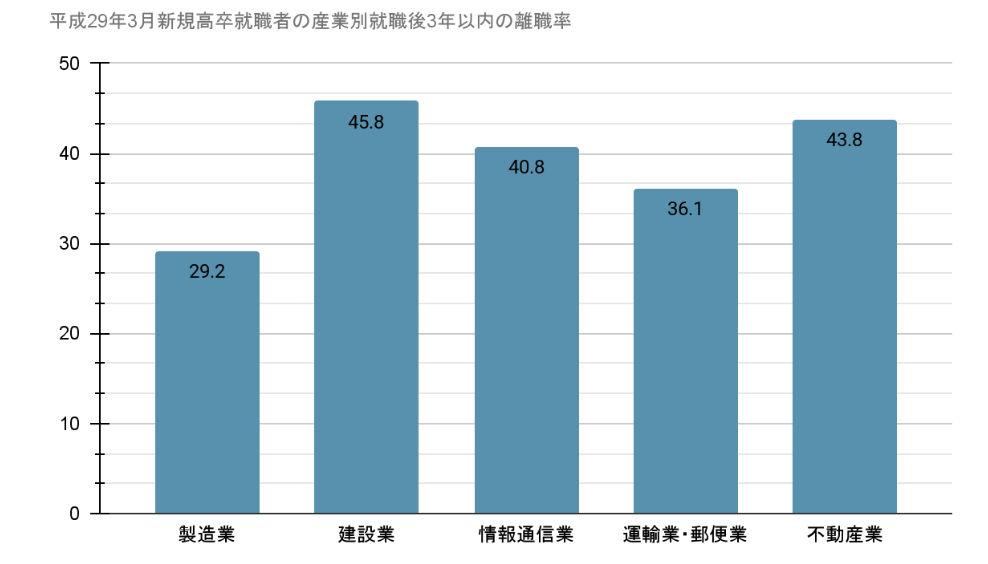

平成29年の建設業の離職率は「45.8%」

厚生労働省による「平成29年3月新規高卒就職者の産業別就業後3年以内の離職率」の調査結果では、建設業の離職率は45.8%と、他の業界と比べても高い傾向にあるのがわかります。

引用元:厚生労働省ホームページ

また、同じく厚生労働省の「新規高校卒業就職者の産業別離職状況」、「新規大学卒業就職者の産業別離職状況」の調査結果では、特に1年目に離職した人が一番多いのもわかります。

結果は以下のグラフの通りです。

引用元:国土交通省ホームページ

大卒の3年目までの離職者の結果では、高卒よりも離職率が少し減少するものの、1年目離職者の占める割合が高くなっていることがわかります。

令和4年度の建設業の離職率は「10.5%」

厚生労働省が実施した「令和4年雇用動向調査結果の概況」によると、2022年度における建設業の離職率は「10.5%」でした。

先ほど紹介した平成29年の離職率「45.8%」と比べると大きく改善されています。

建設業の入職者数・離職者数は、以下のとおりです。

入職者数(人) | 離職者数(人) | |

令和4年(2022) | 220,500 | 287,100 |

令和3年(2021) | 273,300 | 260,500 |

前年差 | -52,800 | 26,600 |

入職者は減っているのに、離職者は増えているというかなり良くない状況です。

なお、他業界の離職率としては

- 宿泊業・飲食サービス業……26.8%

- サービス業……19.4%

他産業と比較して、建設業の離職率が特別高いわけではありません。

しかし、宿泊業・飲食サービス業の入職率は34.6%、建設業の入職率は8.1%です。

2022年度の産業別入職超過率を見ると、建設業は-2.4ポイントとなりました。

参考として、2022年度の産業別入職超過率をランキング形式で以下にまとめました。

順位 | 産業 | 入職超過率(ポイント) |

1 | 宿泊業、飲食サービス業 | 7.8 |

2 | 不動産業、物品賃貸業 | 4.6 |

3 | 生活関連サービス業、娯楽業 | 4.5 |

4 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 2.2 |

5 | 学術研究、専門・技術サービス業 | 2.0 |

6 | 情報通信業 | 1.1 |

7 | サービス業(他に分類されないもの) | 0.1 |

8 | 教育、学習支援業 | -0.4 |

9 | 製造業 | -0.6 |

10 | 医療、福祉 | -0.9 |

11 | 卸売業、小売業 | -1.0 |

12 | 金融業、保険業 | -1.3 |

13 | 運輸業、郵便業 | -2.1 |

14 | 建設業 | -2.4 |

15 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | -3.1 |

16 | 複合サービス事業 | -4.0 |

このように「入職者数に対して離職者数が多い」点が建設業が抱える課題といえます。

【新規高卒・新規大卒】建設業における3年以内の離職率の推移

建設業の新規高卒における、3年以内の離職率推移(5年間分)を表にまとめました。

平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |

42.7% | 42.2% | 42.4% | 33.3% | 18.9% |

※令和3年3月卒については就職後2年以内、令和4年3月卒については就職後1年以内の離職率を記載しています

参考URL:新規高卒就職者の産業分類別(大分類※1)就職後3年以内※2の離職率の推移

新規大卒の場合は、以下のような結果になっています。

平成30年 | 平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |

28.0% | 28.6% | 30.1% | 22.0% | 11.3% |

※令和3年3月卒については就職後2年以内、令和4年3月卒については就職後1年以内の離職率を記載しています

参考URL:新規大卒就職者の産業分類別(大分類※1)就職後3年以内※2の離職率の推移

なお、2019年度における3年以内の離職率が高い上位5産業は、以下のとおりです。

【高校】

順位 | 産業 | 就職後3年以内の離職率(%) |

1 | 宿泊業・飲食サービス業 | 60.6 |

2 | 生活関連サービス業・娯楽業 | 57.2 |

3 | 教育・学習支援業 | 53.5 |

4 | 小売業 | 47.6 |

5 | 医療、福祉 | 45.2 |

【大学】

順位 | 産業 | 就職後3年以内の離職率(%) |

1 | 宿泊業・飲食サービス業 | 49.7 |

2 | 生活関連サービス業・娯楽業 | 47.4 |

3 | 教育・学習支援業 | 45.5 |

4 | 医療、福祉 | 38.6 |

5 | 不動産業、物品賃貸業 | 36.1 |

参考URL:新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)を公表します

建設業は上位5産業ではありませんが、新規高卒に関しては平均よりも離職率が高い傾向にあります。

建設業の離職率が高い理由

建設業の離職率の高さは、過酷な労働環境や安全対策の不備、未経験者に対する教育・研修の不足などにより引き起こされていると言われています。

ここからは、建設業の離職率を高めている具体的な7つの理由について、さらに詳しく解説します。

雇用が不安定

建設業界において離職率が高い理由の1つとして、雇用が不安定であることが挙げられます。

建設業界は、プロジェクトベースで仕事が進み、常に需要が変動するため、プロジェクト終了後に新たな仕事が見つからないことも少なくありません。

また、建設業界は季節的な理由で需要変動するのも特徴です。

不安定な雇用形態は労働者にとって精神的な負担を与えることがあり、離職率が高くなる原因の1つとなりかねません。

休みが少ない

休みが少ない点も建設業界の離職率が高い理由の1つでしょう。

建設現場では、仕事量の多さから週休2日制などの労働時間規制を守れないケースも少なくありません。

また、天候や納期の都合で土日祝日も含めた勤務が必要になることも。

建設業界では休暇が少なく、連続した長時間労働が続くことがあるため、労働者のストレスや疲労感が蓄積され離職率の原因につながります。

特に、家族や友人との時間を過ごすことが難しく、プライベートの充実が困難であると感じる方も少なくないでしょう。

以上のように、休みが少ないことでワークライフバランスを保ちにくくなったことから離職する人が多いと言えます。

長時間労働になりやすい

建設業界での離職率が高い理由として、長時間労働になりやすい点も挙げられます。

建設現場では、プロジェクトの進行状況や時期により、業務が定時内で終わらないことも少なくありません。

このような長時間労働が労働者にストレスや疲労をもたらし、離職率を高める原因の1つとなっているのでしょう。

クライアントからの無理な要求が多い

クライアントからの無理な要求が多いのも、建設業界の離職率を高める理由の1つです。

建設プロジェクトは、クライアントと建設業者の双方の合意に基づいて進められるのが一般的です。

その中でクライアントからの無理な要求や変更要望が発生することが多く、建設業者側は早急に対応しなければなりません。

さらに、建設業界では競争が激しく、契約獲得に向けてクライアントの要求に柔軟な対応を求められることも。

このようにクライアントとのトラブルが発生するなどの理由から、業務に対するモチベーションが低下してしまうと考えられます。

若手の負担が大きい

建設業の離職率が高い理由として、若手への負担が大きいという点も挙げられます。

建設業では現場での肉体労働が多く、作業環境も過酷であることが多いため、特に若手従業員にとってはストレスや負担が大きいと感じることが多々あります。

また、現場の高齢化により、新人でも責任の重い仕事を任されることも少なくありません。

若手の労働者に高い技術力や経験が求められることが多く、それらの負担が若手の離職率の原因となっているのでしょう。

良好な人間関係を築けない

建設業界では、良好な人間関係を築くのが難しい点も、離職率が高い理由の1つとして挙げられます。

建設業界は長時間労働や過酷な現場環境が多く、その中で働く労働者同士の人間関係を築くのが難しい側面があります。

また、建設業界では職人の技術や経験が重要視されるため、若手の労働者に対して上下関係が厳しく、コミュニケーションが取りにくいのも特徴です。

そのため、労働者同士の人間関係が希薄になり、ストレスや孤独感を感じることが多く、離職率が高くなる原因につながると言えます。

結果に応じた評価が得られない

結果に応じた評価を得られないことが多いのも、離職率が高まる理由の1つです。

建設業界は、現場での作業に対して定量的な目標を設定することがほとんど。

しかし、その目標に達成できたかどうかを正確に評価するのは難しく、評価基準が曖昧になることが少なくありません。

また、建設現場ではチームワークが重要であるため、個人の成果に対する評価よりも現場全体の成果に対する評価が優先されることもあります。

結果的に、優秀な個人でも評価が十分に得られず、やる気やモチベーションが低下してしまい、転職や離職につながってしまうのでしょう。

建設業の離職率を下げる5つの方法

建設業における離職率を下げる5つの方法を紹介します。

- デジタルツールを活用して業務効率化を図る

- 週休二日制を導入する

- 評価制度を見直す

- 教育体制を整える

- 勤務時間を適切に管理する

労働環境の改善方法に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

デジタルツールを活用して業務効率化を図る

デジタルツールを活用して業務が効率化すれば、作業員の負担が軽減されます。

結果として、休暇や賃金を増やす余裕が生まれるでしょう。

建設業で利用できるデジタルツールの例は、以下のとおりです。

・AI(人工知能)

・ICT(情報通信技術)

・SaaS(クラウドサービス)

・BIM/CIM(ビム/シム)

・ドローン

たとえば、ICTを活用すると重機・ドローンを遠隔で操作できます。

ドローンは危険な山間部でも測量や点検作業を進められるので、作業員の安全確保に有効です。

もっと身近なところで言えば、紙の業務を減らすことからスタートすると良いでしょう。

弊社クラフトバンクでは「クラフトバンクオフィス」という建設業の方に向けた、事務作業デジタル化ツールを提供しています。

建設業のマッチングサービスを提供している弊社だからこそ出来た、現場の生の声を吸い上げたサービスになっています。

また、導入から実際に運用するところまで、徹底的にサポートします。興味を持っていただけた方はぜひサービスの説明ページをご覧ください。

週休二日制を導入する

週休二日制を導入すると作業員の休日を確保できるので、離職率の低下につながるでしょう。

労働時間の短縮は作業員のストレスを減少させ、モチベーションアップに効果的です。

なお、2023年現在において週休二日制の導入は義務ではありませんが、国土交通省や日建連は導入を推進しています。

2017年に日建連が策定した「週休二日実現行動計画」では

- 土曜日および日曜日の閉所

- 2024年3月までに全建設現場における週休2日(4週8閉所)の実現

を目指す旨がまとめられています。

参考URL:日建連の取組み | 建設業週休二日

建設業の週休2日制についてもっと詳しく知りたい人は「建設業の週休2日はいつから義務化されるのか?週休2日に向けてやるべき5つのこと」をご覧ください。

評価制度を見直す

建設業で離職率を下げるには、労働環境の変化や作業員のニーズにもとづき、評価制度を定期的に見直す必要があります。

評価制度の改善で、意識したいポイントは以下の5つです。

- 評価の仕組みを明確化して提示する

- 各評価項目の意図を説明する

- 実績だけでなく意欲・コミュニケーション能力など幅広い面を評価する

- 評価後はフィードバックや研修を実施する

- 作業員の満足度を調査して評価制度を改善する

どのようにすれば評価されるのかが具体的になると、作業員の働き方が大きく変化するでしょう。

フィードバックや研修で個々のスキルを伸ばすことは、全体の生産性アップに直結します。

教育体制を整える

若手人材が将来的に企業の中心として活躍するには、教育体制を整えなければいけません。

キャリアプランを立てるサポートを行ったり、資格を取得する支援制度を充実させたりする企業は増えています。

「人手不足で教育に割く時間がない」または「社内のOJTだけでは不安」といった場合は、外部機関に教育を委託するのも方法のひとつです。

勤務時間を適切に管理する

勤務時間を適切に管理すれば、残業時間が減少して作業員のワークライフバランスを改善できます。

しかし「残業を減らしましょう」と呼びかけても、労働環境を変えることは困難です。

社員の能力に任せるのではなく、企業が「業務改善・残業防止の仕組み作り」に取り組むことが重要です。

たとえば、タイムカードや日報から勤怠管理システムへと移行すると、作業員の稼働時間や有給休暇の取得率を正確に把握できるでしょう。

弊社が提供する「クラフトバンクオフィス」という建設業の方に向けた、事務作業デジタル化ツールでも、勤怠管理や日報作成が可能です。

建設業のマッチングサービスを提供している弊社だからこそ出来た、現場の生の声を吸い上げたサービスになっています。

また、導入から実際に運用するところまで、徹底的にサポートします。興味を持っていただけた方はぜひサービスの説明ページをご覧ください。

建設業で若手が離職した理由は企業の想定とズレがある

国土交通省の調査によると「企業が考える若年技能労働者が定着しない理由」と「建設業離職者(離職時若年層)が仕事を辞めた一番の理由」にはズレが生じています。

企業と若手それぞれが考える離職の原因について、上位5つをピックアップしました。

【企業が考える若年技能労働者が定着しない理由】

順位 | 理由 | 回答率(%) |

1 | 作業がきつい | 42.7 |

2 | (若年技能労働者の)職業意識が低い | 40.8 |

3 | 現場での人間関係が難しい | 24.9 |

4 | 労働に対して賃金が低い | 24.2 |

5 | 休みが取りづらい | 23.5 |

【建設業離職者(離職時若年層)が仕事を辞めた一番の理由】

順位 | 理由 | 回答率(%) |

1 | 雇用が不安定である | 9.6 |

2 | 遠方の作業場が多い | 9.0 |

3 | 休みが取りづらい | 8.4 |

4 | 労働に対して賃金が低い | 7.9 |

5 | 作業に危険が伴う | 6.7 |

若手は企業が想定しているよりも「雇用の不安定さ」や「遠方の作業場が多い」という点を問題視していることがわかります。

この「建設業界の若者離れ問題」はかなり深刻です。さらに深堀りした記事が「建設業の若者離れは当たり前」と言われる理由と今後の対策案になりますので、ぜひご覧ください。

まとめ

今回は、建設業で大きな問題となりつつある、離職率の高さについて詳しく解説しました。

建設業は、他の業界と比べても肉体的にも精神的にも過酷な業種。

だからこそ、少しでも労働者が長く働けるよう、企業が率先して働きやすい環境を整える必要があると言えるでしょう。

この記事では「なぜ離職率が高いのか」、「離職率を下げる方法」の大きく2つに分けて説明しました。

今後、労働者がより定着できる会社にするためにも、ぜひこの記事をお役立てください。

クラフトバンクオフィスを導入することで離職率が低下し、人手不足が緩和します。

職人が足りないのは、採用できないからだと考えていませんか?

採用が難しいのはもちろんですが、実は職人の残業時間を削減し、働き方改革を進めることで、今いる職人がやめなくなって間接的な人手不足の解消につながります。

クラフトバンクオフィスを使うことで社員の月間残業時間が1時間以内に収まり、2年連続離職ゼロを達成した会社もあります。

離職率の低下がうまくいっている会社の事例を読み、自社の問題解決のヒントにしてください。