建設業の災害事例5つを紹介|三大災害や災害が起こる原因も解説

目次

建設業の災害事例を確認することは、建設現場の災害や人的ミスを減らすことにつながります。

災害のおよそ8割が「墜落・転落災害」「建設重機災害」「崩壊・倒壊災害」であり、リスク管理や的確な判断を行うことで、災害を減少させられるのです。

本記事では、

- ・建設業の災害事例

- ・建設業の三大災害に関して

- ・建設業で災害が起こる原因と対策

などを詳しく解説します。

建設業の災害事例5つ

建設業の災害事例として、以下の5つを取り上げました。

- ・事例1.手すり先行足場の組立作業中 5段目から墜落

- ・事例2.電工が天井内配線中に脚立から転落

- ・事例3.積荷が荷崩れし、積荷の下敷きに

- ・事例4.ウレタン撤去作業中、ガス配管を切断した時にウレタンに引火

- ・事例5.エレベータ内で内装材張り替え中に有機溶剤中毒

事故の型や発生状況、原因、対策などを解説するので、参考にしてみてください。

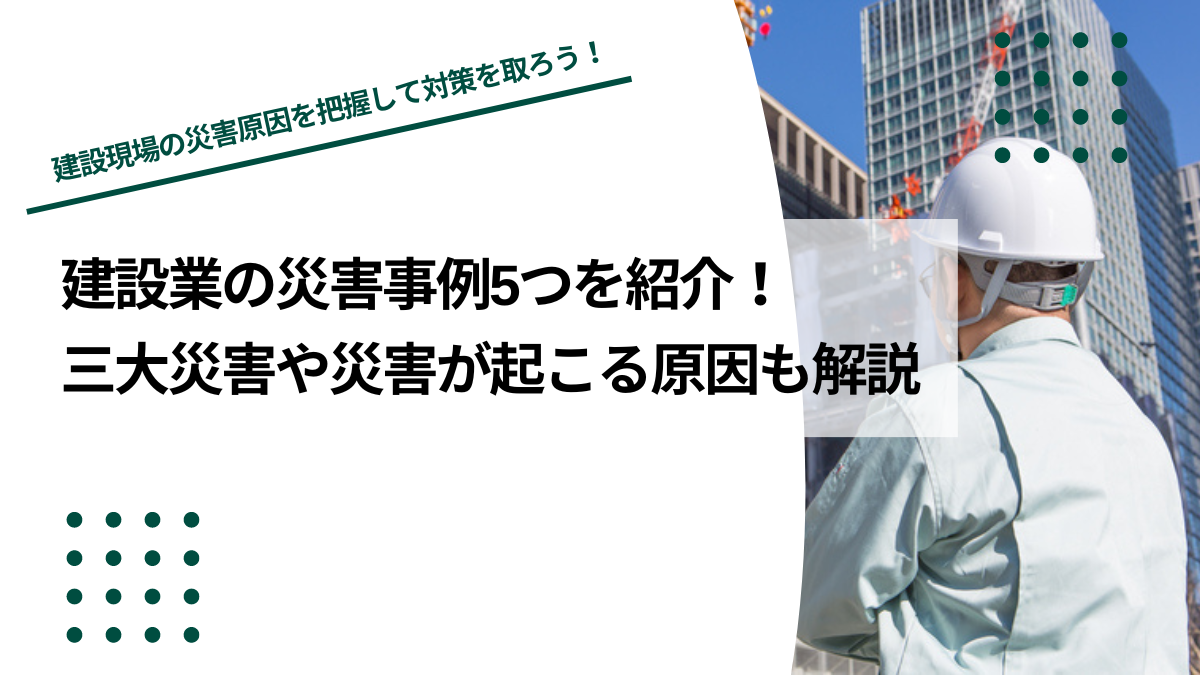

事例1.手すり先行足場の組立作業中 5段目から墜落

事故の型 | 墜落・転落 |

作業種別 | 足場組立作業 |

現場工種等 | 水力発電所・ダム建設工事 |

墜落の高さ | 15.8m |

発生状況 | 護岸工事施工のための手すり先行工法による足場組立作業を行っていた。しかし、5段目の建枠を設置しようとしたところ、バランスを崩し墜落。被災者は安全帯を着用していたが、使用していなかった。 |

原因 | ⑴安全帯取付け設備がなされていなかった ⑵作業計画と作業手順が徹底されていなかった |

対策 | ⑴先行手すりと共に、先行親綱支柱を立て親綱を先行設置する ⑵作業主任者による作業計画と作業手順の見直しを行い、作業の周知漏れが発生しないように徹底する |

事例2.電工が天井内配線中に脚立から転落

事故の型 | 墜落・転落 |

作業種別 | 電気工事 |

現場工種等 | 遊技場、S造・RC造 |

墜落の高さ | 1.8m |

発生状況 | リニューアル工事の2階ロビーにおいて、作業員4 名とともに天井内の配線作業を行っていた。被災者は幹線ケーブル(3本が一塊となった配線)70mを配線に結んだロープで引き込んでいる最中に、ロープが外れた反動で6尺脚立の中段から転落し頭部を強打した。使用した安全帯は、吊りボルトのアンカー(既存の後打ちアンカー)ごと抜けていた。 |

原因 | ⑴作業監視者が脚立作業を行ってしまった。また、被災者は71歳と高齢であった。 ⑵安全帯は使用していたが、フックを掛けていた既設の吊りボルトのアンカーが転落の衝撃で抜けてしまった。 ⑷使用していた脚立は無許可で使用していた被災者の所持品であった。 |

対策 | ⑴決められた役割以外の作業は行わないことを徹底する。役割を変更する場合は作業計画や作業手順書を見直し、変更後の内容を作業員全員に周知徹底させる。 ⑵安全フックを掛ける設備は、複数の吊りボルトで固定されている箇所とする。 ⑶ロープは規格外の改造品の使用を禁止し、使用前に目視により点検する。 ⑷脚立の使用を禁止し、可搬式作業台やローリングタワーを設置して使用する。 |

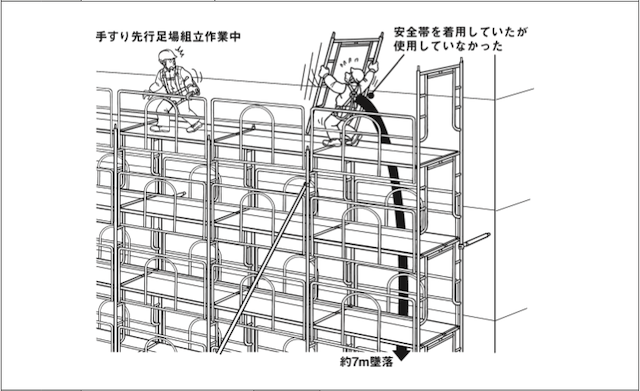

事例3.積荷が荷崩れし、積荷の下敷きに

事故の型 | 崩壊・倒壊 |

作業種別 | その他作業 |

現場工種等 | 工場、S造 |

発生状況 | キャスター付きカゴ台車の返却作業において、フォークリフトを使用してトラックの荷台に台車を積込んだあと、位置を調整するため、キャスターのストッパーを外して荷を押したところ、荷が動き荷台から外れそうになった。被災者自身がはずれそうになった荷を支えようと荷に近づき、荷崩れを起こした荷の下敷きになった。 |

原因 | ⑴荷積みに作業員数の不足など、作業計画と作業手順に不備があった。 ⑵荷崩れの防止措置が徹底されていなかった。荷崩れした荷を手で押さえようとして近づいてしまった。 |

対策 | ⑴資材積込時の荷役作業一覧表を作成し管理する。運搬車両の形状と作業量を資材手配票で確認の上、積込作業の作業計画や作業手順書を作成し、事前に協力会社に周知する。社員が現場巡視の際に、荷役作業一覧表を持参して作業状況を確認する。 ⑵積荷の滑動防止手順、荷崩れした荷への接近禁止など、荷役作業の教育を行う。 |

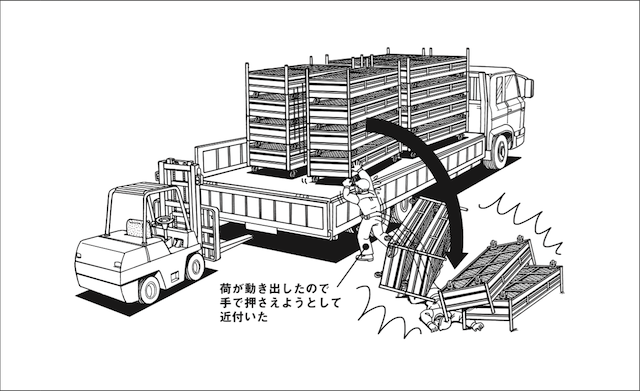

事例4.ウレタン撤去作業中、ガス配管を切断した時にウレタンに引火

事故の型 | 火災 |

作業種別 | 解体作業 |

現場工種等 | 倉庫、RC造 |

発生状況 | 3階冷蔵庫前室において、ドラグ・ショベル(ミニバックホウ)でコルクウレタン撤去を行っていたが、配管が邪魔になったため、配管をガス切断していた際に、壁・天井に残っていたウレタンに引火して火災が発生。 |

原因 | ⑴打ち合わせ以外の機材を使用し、持ち込み禁止のガス切断機の使用を黙認していた。水バケツは設置していたが、消火器を設置していなかった。防火シートを準備していなかった。 ⑵作業員はウレタンの引火性が強いことを知らなかった。 |

対策 | ⑴事前に作業計画書や作業手順書を作成し、必要資材を確保する。始業時に火気厳禁が予想される作業に対する指導を行い周知徹底する。 ⑵作業員にウレタンの引火性と火災が発生したときの影響について教育を行う。 |

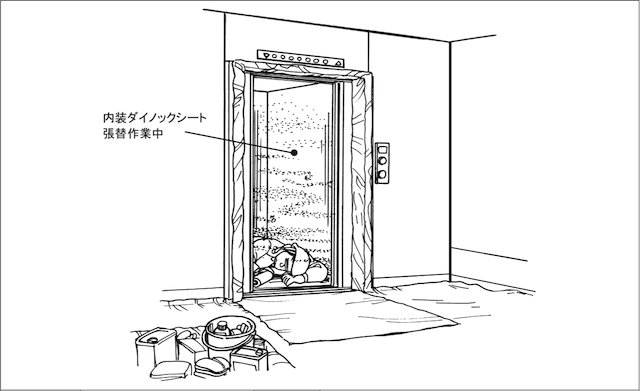

事例5.エレベータ内で内装材張り替え中に有機溶剤中毒

事故の型 | 有害物等との接触 |

作業種別 | 昇降機作業 |

現場工種等 | 事務所、SRC造 |

発生状況 | エレベータのカゴ内で、内装ダイノックシート(化粧シート)の張替作業を行っていた。8階フロアーで作業を行っている際に、午後になって応援に来た作業員は、エレベータの開口扉が閉まっていたので扉を開けたところ、被災者が内部で倒れているのを発見した。 |

原因 | ⑴作業計画書と作業手順書が作成されていなかった。 ⑵エレベータ内の扉を閉めて有機溶剤を使用した作業を行った。換気設備が設置されていなかったため、換気をしていなかった。防毒マスクも使用していなかった。 |

対策 | ⑴作業計画書と作業手順書を作成する。作業手順の確認を行い、作業は2名1 組とし、1名は室内作業、1名は監視人を配置して、換気・立入禁止・火気厳禁を徹底させる。 ⑵有機溶剤を使用する作業では換気設備を設置し、保護具の適正使用の徹底を図る。硫化水素等の有毒ガスや酸素欠乏等の安全対策を作業員に教育する。 |

そのほかの事例検索

本記事で紹介している事例以外は、厚生労働省の「職場の安全サイト」で確認できます。

業種や事故の型、起因物、人などで絞り込み検索ができるので、自社と同業種の事例や自社の作業で起こりうる事故の型を参考に、調べてみましょう。

さまざまな災害事例を確認しておくことで、工事のリスクヘッジにつながり、事故を未然に防ぐことも可能です。

建設業の三大災害とは

建設業における三代災害とは、以下の3つの災害のことです。

- ・墜落・転落災害

- ・建設重機災害

- ・崩壊・倒壊災害

これら三大災害は、建設業における死亡災害の約86%を占めています。(※1)

それぞれ詳しく解説します。

参考:

(※1)プレストレストコンクリート工学会|労働災害・事故事例から学ぶ建設業の安全対策

墜落・転落災害

墜落・転落災害は、建設業における最も頻発する重大災害で、死亡災害全体の約44%を占めています。(※2)

近年の建設業界では、若手人材の不足と職人の高齢化が問題視されていますが、高齢の従業者による転倒事故や交通労働災害が増加傾向にあります。

主な発生状況として挙げられるのは、以下のケースです。

- ・足場や屋根から足を滑らせて転落

- ・梯子や脚立からの転落

- ・開口部をきちんと閉鎖できておらず転落

建設現場は、高所作業も多いため、万が一の落下に備えて、安全対策の立案と徹底が必要です。

参考:

(※2)プレストレストコンクリート工学会|労働災害・事故事例から学ぶ建設業の安全対策

建設重機災害

建設機械やクレーンに関連する災害で、死亡災害全体の約34.6%を占めています。(※3)

建設現場は、クレーンやショベル、ブルドーザーなどの建設重機が頻繁に出入りするため、事故には細心の注意を払わなければなりません。

しかし、以下のような建設重機による事故が発生しています。

- ・機械との接触や挟まれ

- ・クレーン作業中の荷の落下

- ・建設機械に巻き込まれる

- ・建設機械の転倒

建設機械を扱う際は、点検や安全確保の徹底や作業員への教育が必要です。

参考:

(※3)プレストレストコンクリート工学会|労働災害・事故事例から学ぶ建設業の安全対策

崩壊・倒壊災害

崩落・倒壊事故は、建築物や構造物、地山などが崩れたり倒れたりすることで発生する災害で、死亡災害全体の約7.4%を占めています。(※4)

建築物や作業時の土台となる部分の強度が足りていない場合に、倒壊・崩落する危険があるのです。

また、台風や大雨のような自然災害の際にも、災害が発生しやすくなります。

主な発生状況として挙げられるのは、以下のケースです。

- ・掘削作業中に土砂崩れが起きる

- ・自然災害により解体工事中の建物が倒壊

- ・型枠支保工が崩壊する

倒壊や崩落の危険性が高まる台風の接近時や大雨の前には、作業を中断し、計画的に安全策を講じることが大切です。

参考:

(※4)プレストレストコンクリート工学会|労働災害・事故事例から学ぶ建設業の安全対策

建設業で災害が起こる原因と対策

労働基準監督署の「労働災害を防止するために」によると、建設業で災害が起こる主な原因として、以下の2つが挙げられます。

- ・物的要因による不安全な状態

- ・人的要因による不安全な行動

それぞれの原因と対策を合わせて解説します。

不安全な状態(物的要因)

不安全な状態とは、作業環境や設備、機械などの物理的な危険要因を指します。

人がいくら意識的に気をつけていても、物的要因による欠陥があると、災害が発生する可能性があるのです。

不安全な状態の具体例は、以下の通りです。

- ・物自体の欠陥

- ・防護装置の欠陥

- ・物の置き方、作業箇所の欠陥

- ・保護具、服装等の欠陥

- ・作業環境の欠陥

- ・部外的、自然的不安全な状態

- ・作業方法の欠陥 など

これらの物的要因を防ぐためには、設備の適切な点検・整備や作業環境の改善、整理整頓の徹底、定期的な安全パトロールなどを行う必要があります。

不安全な行動(人的要因)

不安全な行動とは、労働者の危険な行為や判断ミス、注意力の散漫、無意識な行動などの人的要因を指します。

不安全な行動の具体例は、以下の通りです。

- ・安全装置を無効にする

- ・安全措置の不履行

- ・不安全な状態を放置

- ・危険な状態を作る

- ・機械・装置等の指定外使用

- ・運転中の機械・装置等の清掃、注油、修理、点検等

- ・保護具、服装の誤り

- ・危険場所への接近

- ・運転の失敗 など

これらの不安全行動を防ぐためには、適切な安全衛生教育の実施や安全意識の向上、指差し確認などが重要です。

労働災害は、これらの「不安全な状態」と「不安全な行動」が接触することで発生します。

そのため、両方の要因に対して適切な対策を講じることが、労働災害の防止には不可欠です。

まとめ

建設業における労働災害は後を絶ちません。

人が直接作業したり重機を操作したりする現場において、少しの油断や確認漏れが大事故につながります。

建設業における三代災害は、以下の3つで、全事故のおよそ86%を占めます。

- ・墜落・転落災害

- ・建設重機災害

- ・崩壊・倒壊災害

ただし、これらの事故が多いとしっかり認識し、過去の災害事例を従業員全員で共有することで、ミスは減らせるでしょう。

「〜だろう」ではなく、「〜かもしれない」という気持ちで、現場作業を行うようにしてみてください。