【2024年版】建設業の動向と今後の課題・対策について

目次

建設業界は、社会インフラの整備や都市開発を支える重要な役割を果たしてきた産業です。

しかし昨今、少子高齢化による労働力の不足や建設資材の価格高騰、さらには働き方改革への対応といった多様な課題が浮き彫りになっています。

本記事では、建設業界の最新の動向を、以下の観点から詳しく解説していきます。

- 投資内訳

- 就業者数

- 技能者数

- 働き方

- 賃金総支給額

- 建設資材の価格

- 工期

- 経営事項審査

- 入札契約制度

さらに、建設業界を理解するうえで重要とされる「新・担い手3法」の概要についても触れ、業界が直面する課題や解決策についても掘り下げていきます。

【項目別】建設業における動向

ここでは、投資の内訳や就業者数、賃金総支給額などの観点から建設業界の動向を整理し、業界が直面する課題と対応策についてまとめています。

事業戦略を練る際、建設業界を取り巻く現状や指標を正しく理解することは欠かせません。

ここで紹介する内容を参考に、建設業者としての知見を深めましょう。

投資内訳

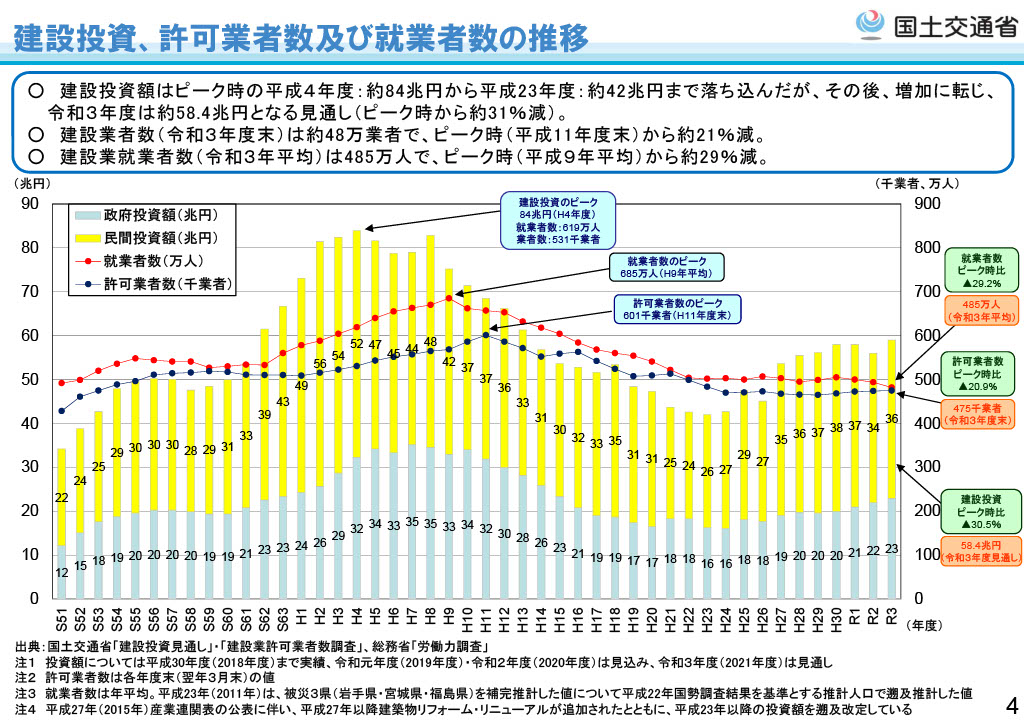

画像出典:最近の建設業を巡る状況について

建設投資額は、平成4年度の約84兆円をピークに平成23年度には約42兆円まで縮小しました。

しかし、後年は再び上昇局面に入り、令和3年度は約58.4兆円と見込まれています。

ピーク時からおよそ31%減とはいえ、底打ち後の回復傾向がうかがえるでしょう。

就業者数

建設業の就業者数は長期的な減少傾向にあり、令和3年平均で約485万人へと縮小します。

平成9年平均と比べて約29%の減少に当たり、高齢化や若年層の入職不足が深刻化しています。

そのため、人材確保・定着に向けた対策が急務となっているのです。

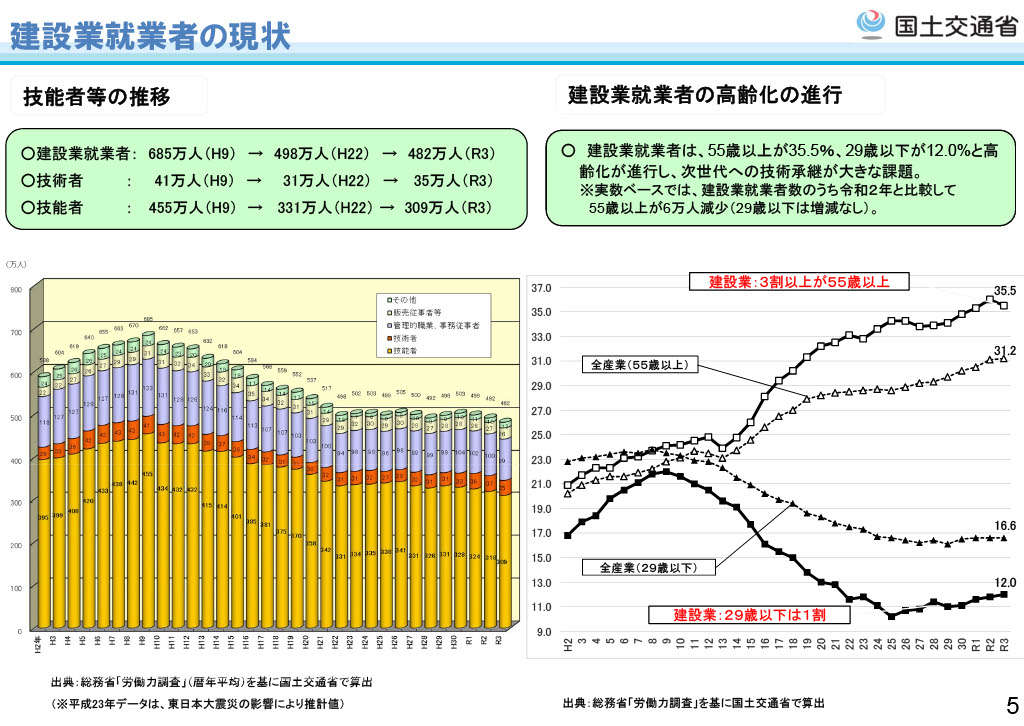

技能者数

画像出典:最近の建設業を巡る状況について

技能者数も顕著に減少しており、平成9年の約455万人から令和3年には約309万人まで減少しました。

さらに、全体の約4分の1を60歳以上が占めており、10年後には多くが引退する見通しです。

したがって、若い人材の育成と確保が産業維持のポイントとなるでしょう。

働き方

画像出典:最近の建設業を巡る状況について

建設現場では、長時間労働が依然として大きな問題になっています。

4週8休を実現する現場は約2割にとどまり、国土交通省は全産業平均を約2割上回る労働時間を問題視しています。

労働環境の改善や、働き方改革が求められているのです。

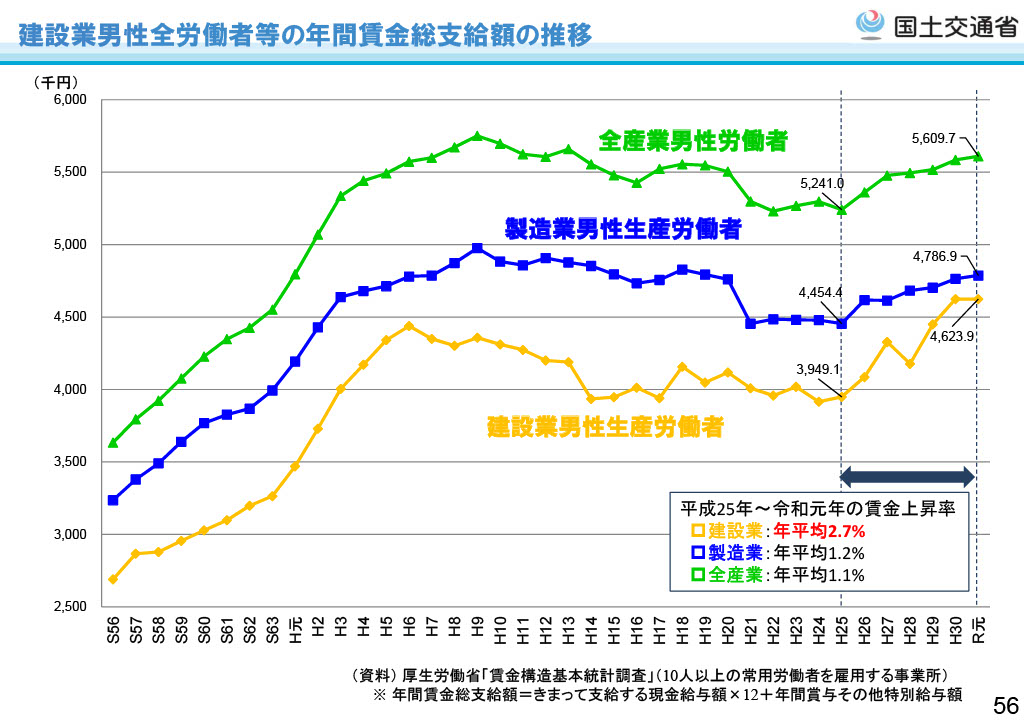

賃金総支給額

画像出典:最近の建設業を巡る状況について

賃金総支給額は平成25年以降上昇基調が続き、令和元年までの年平均上昇率は2.7%と製造業や全産業を上回る伸びを示しました。

ただし、他産業と比較すれば依然低水準で、さらなる改善余地が残されています。

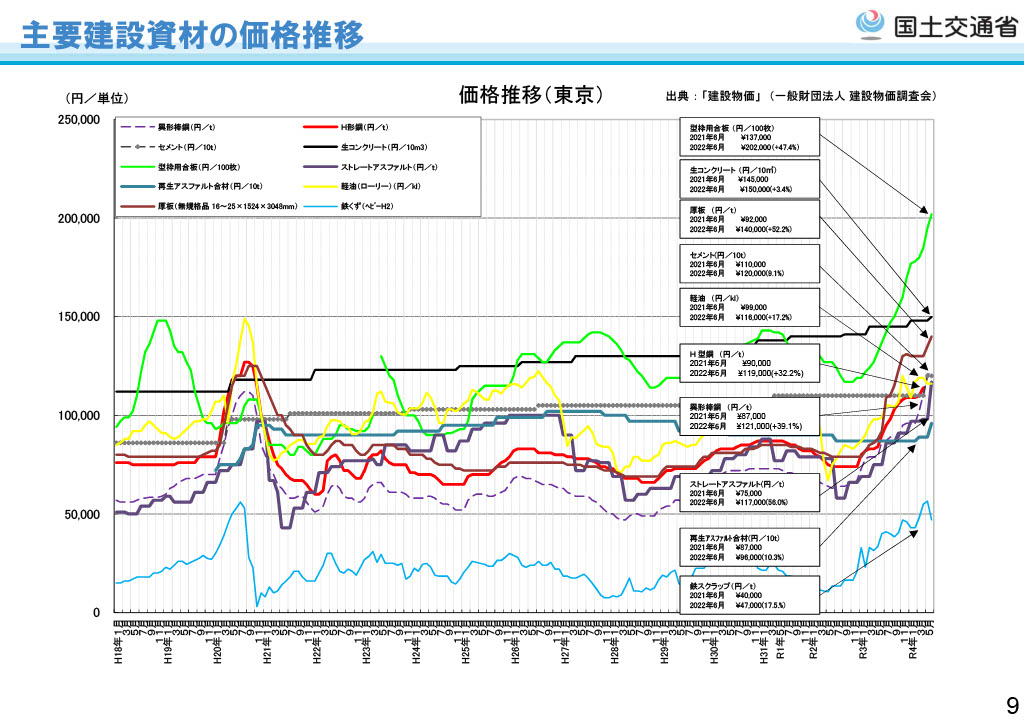

建設資材の価格

画像出典:最近の建設業を巡る状況について

2021年後半以降、原材料費やエネルギーコストの上昇によって建設資材の価格は急騰しています。

2022年6月時点で、型枠用合板が前年同月比47.4%、H形鋼32.2%、異形棒鋼39.1%上昇と顕著な値上がりが見られました。

その後2023年以降も資材によって価格動向にばらつきがあるものの、全体的には高止まり傾向が続いていました。

工期

公共工事では、適正な工期設定が大きな課題となっています。

工期が短すぎることで長時間労働を招き、品質低下や人手不足に拍車がかかる恐れがあるのです。

週休確保や準備期間を考慮した、ゆとりある工期設定が必要になるでしょう。

経営事項審査

経営事項審査は、公共工事を請け負う建設業者の経営状態を評価する制度です。

財務面や技術力、社会保険加入状況などが点検されます。

審査結果は入札参加資格や落札条件に反映されるため、業者側にとって信頼性の確保が不可欠です。

入札契約制度

公共工事入札契約制度は、近年多様化が進んでいます。

価格競争方式だけでなく、総合評価落札方式や技術提案・交渉方式といった手法が導入され、施工時期の平準化やダンピング対策も考慮されるなど、公正な競争と品質確保を狙った枠組みが整備されています。

建設業の動向把握に重要な「新・担い手3法」

建設業界の未来を左右するとも言える「新・担い手3法」は、業界全体の課題解決と長期的な成長を目指す重要な法改正です。

働き方改革や生産性向上、持続可能な事業基盤の確立といった、建設業が抱える課題に具体的な解決策を提供するのが「新・担い手3法」の役割です。

ここでは「新・担い手3法」の全貌をわかりやすく解説していきます。

「新・担い手3法」の概要

「新・担い手3法」は、以下3つの法律を一体的に改正して成立した法律です。

- 公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)

- 建設業法

- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)

法改正の目的は、頻発する自然災害への対応や働き方改革の推進、さらにはi-Constructionの推奨、建設業の人材育成と確保です。

具体的には、予定価格の適正な設定やダンピング行為への対策強化、建設業従事者数の減少に歯止めをかける取り組みが盛り込まれています。

建設業の動向と2024年問題の関係性

建設業の動向と2024年問題の関係性は、働き方改革と生産性向上という2つの主要な側面に集約されます。

2024年問題は、時間外労働の上限規制導入による労働時間短縮を迫るものであり、建設業界の働き方改革を加速させています。

人材不足に悩む業界にとって、労働環境改善による人材確保の促進と、労働生産性向上への意識改革を促す効果が期待されるでしょう。

一方、建設投資は大阪万博やリニア中央新幹線などの大型プロジェクトにより堅調に推移すると予測されていますが、2024年問題による工期延長や人件費増加の可能性も懸念されます。

これらの問題を克服し、持続可能な建設業界を実現するためには、工程管理の効率化やICT技術を活用した施工の省力化など、生産性向上に向けた取り組みが重要となります。

なお、2024年問題に関する詳細は以下の記事でも確認できるので、あわせて参考にしてください。

建設業法改正で何が変わる?時間外労働の上限規制や2024年問題を解説

建設業における今後の動向・課題について

近年の建設業界では少子高齢化や急速な技術革新といった変化が進み、業界の将来に大きな影響を及ぼしています。

今後の発展に向けて、現状の課題と解決策を理解することが不可欠です。

以下に、建設業界の主な課題と対応策について詳しく説明します。

人材不足の深刻化と働き方改革の必要性

建設業界では、長年にわたり人手不足が大きな問題となっています。

熟練した技能者の高齢化による減少に加え、若年層の就業者数が伸び悩んでいる状況です。

統計によれば、2030年には建設技術者が約4.5万人、建設技能工が約17.9万人不足すると予測されています。

人材不足に関する問題への対処には、働き方改革が必要不可欠です。

長時間労働や休日の取りにくさといった課題に着目し、働きやすい職場を構築する必要があります。

具体的には、週休2日制の導入や労働時間の短縮が例に挙げられます。

若い世代が魅力を感じる環境を整えて新規雇用を促進し、既存の従業員が長く働き続けられる職場を目指しましょう。

参照:ヒューマンソリシア|「建設技術者・技能工の2030年の未来予測(2023年版)」建設技術者は4.5万人、技能工は17.9万人不足と推計

建設資材の高騰とDXによる生産性向上

近年、世界的な需要の増加やサプライチェーンの混乱、さらには円安の影響により、建設資材の価格が高騰しています。

建設業界の収益に圧力をかけることに加え、企業経営にも影響を及ぼす可能性があるでしょう。

収益に関する課題の対策として、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が挙げられます。

ICT技術を活用し、業務プロセスの効率化やデジタル化を進めることで、生産性の向上とコスト削減を図ることが期待されています。

DXにより、資材価格の高騰による影響を緩和し、経営の安定化につなげられるかもしれません。

海外インフラ展開による新たな市場開拓

国内市場の縮小が見込まれるなか、海外のインフラ事業への進出は建設業界にとって重要な成長機会です。

日本の高度な技術力と品質は世界的に高く評価されており、特に新興国ではインフラ需要が急増しています。

政府も官民一体で海外展開を支援しており、日本企業が海外市場で成功する可能性が広がっています。

まとめ

建設業界の動向として、人材不足や働き方改革の必要性、資材価格の高騰といった多くの課題に直面していることが挙げられます。

業界としての「課題」とも取れる状況を打破するには「新・担い手3法」の理解を深めつつ、DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した生産性の向上、新たな市場を切り拓く海外展開の推進を視野に入れるべきです。

一見すると困難な取り組みと思えるかもしれませんが、実は建設業界の持続的成長を実現する大きなチャンスでもあります。

本記事で解説した業界の現状や今後の方向性を踏まえて、自社の経営戦略を改めて見直してみましょう。