建設業法で規定されている見積期間とは?具体的な日数や営業日の数え方についても解説

目次

- 建設業法で見積期間が規定されている

- 法令で見積期間が規定されている理由

- 工事請負金額別の見積期間

- 見積期間で押さえておくべきポイント

- 1.見積期間の数え方

- 2.見積期間に土日祝を含めてもよい

- 3.見積期間の短縮が可能

- 4.見積期間の設定が短いと建設業法違反となる

- 見積書を制作する際の3つの注意点

- 下請負人に提示すべき最低限の項目は決まっている

- 工事内容が変更した場合は見積りの手続きが必要となる

- 見積依頼は書面で行う

- 工事見積書の構成

- 建設業における見積書の重要性

- 社内の人間・顧客への説明

- 信頼の獲得

- トラブルの回避

- 建設業法の見積期間についてのよくある質問

- 1.見積書で建設業法違反になる事例について教えてください

- 2.法定福利費を内訳明示した見積書とは何ですか?

- 3.見積りから契約までの流れについて教えてください

- まとめ

建設業法では、下請負人が不利な条件で見積書を作成したり、契約を締結したりしないように、見積期間が定められています。

見積期間は発注予定額によって変動し、適切な期間で設定していない場合は、建設業法違反として指導などの対象となります。

そのため、元請負人として下請負人に見積依頼する場合は、見積期間について理解しておかなければなりません。

この記事では、建設業法で規定されている見積期間の概要と具体的な日数、数え方について解説していきます。

建設業法で見積期間が規定されている

見積期間とは、元請負人などから見積りの依頼を受けてから、建設業者が見積書を作成し交付するまでの猶予期間です。

見積期間の規定については、建設業法第20条4項にて以下のように明記されています。

(建設工事の見積り等)

第二十条 (前略)

4 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項第一号及び第三号から第十六号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

下請負人に見積の作成を急かすような行為を取った場合、建設業法違反となるため、注意が必要です。

法令で見積期間が規定されている理由

法令で見積期間が規定されている理由は、元請会社と下請負人が納得行く形で契約締結するためです。

見積期間を規定することで、下請負人が見積りを適正に実施して、契約を検討するための機会を得られます。

これにより、下請負人を保護し、元請会社に急かされるままに契約を締結したり、不利な条件で見積を作成したりするリスクを低減できます。

工事請負金額別の見積期間

設定しなければならない見積期間は下請工事発注予定額によって異なります。

工事発注予定額別の必要見積期間は以下の表のとおりです。

下請工事発注予定額 | 必要見積期間 |

500万円未満 | 中1日 |

5,000万円未満 | 中10日 |

5,000万円以上 | 中15日 |

たとえば、6月1日に見積もり依頼があった場合の表は以下のとおりです。

下請工事発注予定額 | 見積もり期間 |

|---|---|

500万円未満 | 6月3日以後 |

5,000万円未満 | 6月12日以後 |

5,000万円以上 | 6月17日以後 |

簡単な見積もり期間の計算方法は「今日の日付 + 必要見積もり期間 + 1日以後」 と考えてください。

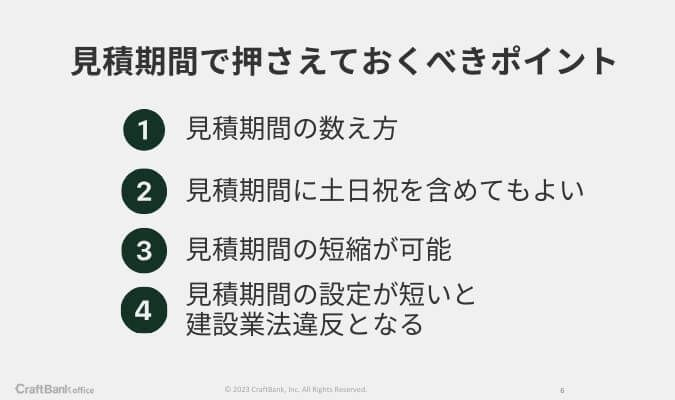

見積期間で押さえておくべきポイント

見積期間で押さえておくべきポイントは次の4つです。

- 見積期間の数え方

- 見積期間に土日祝を含めてもよい

- 見積期間の短縮が可能

- 見積期間の設定が短いと建設業法違反となる

それぞれ詳しく解説します。

1.見積期間の数え方

見積期間の数え方は「中1日」「中10日」といった数え方をします。

「中〇日」の場合、契約内容提示日と契約締結日を除いて期間を設定しなければなりません。

たとえば、契約内容を2024年2月1日に提示した場合、契約締結日は下請工事の予定額別に次のようになります。

下請工事発注予定額 | 契約締結日 |

500万円未満 | 2月3日以降 |

5,000万円未満 | 2月12日以降 |

5,000万円以上 | 2月17日以降 |

先ほども紹介しましたが、簡単な見積もり期間の計算方法は「今日の日付 + 必要見積もり期間 + 1日以後」 と考えてください。

2.見積期間に土日祝を含めてもよい

見積期間の設定において「土日祝日を除く」という規定はないため、見積期間に土日祝および年末年始などの休日を含めても問題はありません。

しかし、金曜日に下請工事予定額500万円未満の契約内容を提示した場合、中1日で見積期間を設定してしまうと日曜日が見積作成期限となってしまいます。

土日祝を除くという規定はありませんが、円滑な見積作成および取引を可能とするためにも、見積期間は土日祝を除き、平日で設定することをおすすめします。

3.見積期間の短縮が可能

見積期間はやむを得ない事情がある場合、5日以内に限り短縮が可能です。

ただし、見積期間を短縮できるのは予定額が5,000万円未満および、5,000万円以上の下請工事であるため、500万円未満の下請工事は期間を短縮できません。

やむを得ない事情とは、災害などで早急な復旧工事や、各地域との調整によって工事発注時期が遅延した場合などが想定されます。

しかし、やむを得ない事情には具体的な規定がなく、該当可否の明確な基準がありません。

そのため、見積期間を短縮する場合は、やむを得ない事情に該当するかどうか許可行政庁などへ確認することをおすすめします。

4.見積期間の設定が短いと建設業法違反となる

明確な理由がないにもかかわらず、見積期間の設定が建設業法で規定する期間よりも短い場合は建設業法違反となります。

ただ、建設業法違反ではあるものの、監督処分や罰則などの対象ではありません。

しかし、指導などの対象となる可能性はあるため、見積期間はしっかりと設定する必要があります。

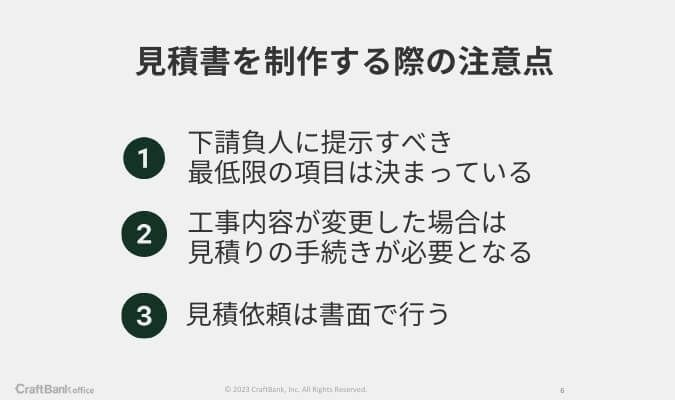

見積書を制作する際の3つの注意点

見積書を制作する際の注意点は次の3つです。

- 下請負人に提示すべき最低限の項目は決まっている

- 工事内容が変更した場合は見積りの手続きが必要となる

- 見積依頼は書面で行う

それぞれ詳しく解説します。

下請負人に提示すべき最低限の項目は決まっている

適正な見積りを実施するため、建設業法第20条第4項において「下請負人にできる限り具体的な契約内容を提示すべき」と定められています。

建設業法第20条第4項と照らし合わせた結果、元請負人が下請負人に最低限提示すべき項目は次の8項目です。

- 工事名称

- 施工場所

- 設計図書(数量等を含む)

- 下請工事の責任施工範囲

- 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程

- 見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項

- 施工環境、施工制約に関する事項

- 材料費、労働災害防止対策、建設副産物(建設発生土等の再生資源及び産業廃棄物)の運搬及び処理に係る元請下請間の費用負担区分に関する事項

参考・引用:国土交通省-建設業法令遵守ガイドライン(第9版)

また、建設業法第20条の2に則り、地盤沈下などによる土壌汚染や地中状態に起因する事象や、騒音・振動など周辺環境に配慮が必要な事象が発生するリスクを把握している場合も、必要情報を提供しなければなりません。

工事内容が変更した場合は見積りの手続きが必要となる

工事が契約どおり進行せず、工事内容が変更され、請負代金・工期に変更生じる場合、双方協議のうえ、追加工事着工前に適正な手順で下請負人に見積依頼を実施しなければなりません。

工事変更による見積依頼の場合も、契約締結の見積り時と同じことに注意する必要があります。

見積依頼は書面で行う

見積依頼を書面で行わなければならないという規定はありません。

しかし、元請負人が下請負人に対して見積依頼する場合、工事の具体的な内容は口頭ではなく、書面で示すことが推奨されています。

これは口頭で見積依頼してしまうと、言った・言っていないといったトラブルに発展してしまうリスクが高くなるからです。

見積依頼書を作成して書面として残しておけば、工事内容や契約条件を明確にできる他、後から内容を確認できるため、言った・言っていないといったトラブルを回避できます。

工事見積書の構成

工事見積書の構成は次のとおりです。

- 見積書表紙:名称・建設現場・合計金額といった工事の概要などが記載されている

- 見積内訳書:工事費の内訳明細が記載されている

- 見積条件書:どのような条件をもとに見積を作成したかをまとめている

工事見積書は項目・ページ数が多く複雑です。

書類の不備をなくすためにも、書類構成や記載内容の違いをしっかりと把握しておかなければなりません。

建設業における見積書の重要性

建設業において見積書が重要な理由は次の3つです。

- 社内の人間・顧客への説明

- 信頼の獲得

- トラブルの回避

それぞれ詳しく解説します。

社内の人間・顧客への説明

建設工事を実施前には、社内の人間・顧客に向けて、工事内容を説明しなければなりません。

見積書には工事内容や価格、条件、資材種類などが詳細に記載されているため、見積書を活用すれば説明しやすくなる他、第三者も工事の流れや全容を把握しやすくなります。

信頼の獲得

見積書があれば信頼の獲得にもつながります。

見積書がない場合、工事に必要な金額しか提示されないため、料金が水増しされているのではないか、余計な費用がかかっているのではないかという不安を与えかねません。

見積書があれば費用内訳が記載されているため、上記のような不安を取り除き、納得感を与えられます。

結果として、信頼を獲得できる他、元請負人は安心して業者に工事を依頼できます。

トラブルの回避

トラブルを回避するためにも、見積書は重要です。

価格・条件・資材などの詳細を口約束してしまうと「言った・言っていない」で元請負人とトラブルになるリスクがあります。

見積書に価格・条件・資材などの詳細を見積書として書面に残しておけば、契約の提案・合意内容の証拠となるため、トラブル回避につながります。

建設業法の見積期間についてのよくある質問

建設業法の見積期間についてのよくある質問は次の3つです。

- 見積書で建設業法違反になる事例とは?

- 法定福利費を内訳明示した見積書とは?

- 見積から契約までの流れについて教えてください

それぞれ詳しく解説します。

1.見積書で建設業法違反になる事例について教えてください

見積書において建設業法違反の恐れとなる違反事例および、建設業法違反となる行為事例は次のとおりです。

【建設業法違反となる恐れがある行為事例】

- 不明確な工事内容の提示や、曖昧な見積条件などで下請負人に見積りを実施させた場合

- 見積りを急かしたり、見積期間を設定したりせずに下請負人に見積りを実施させた場合

【建設業法違反となる行為事例】

- 予定価格700万円の工事の下請契約締結に際して、見積期間3日で下請負人に見積りを実施させた

- 土壌汚染があることを知りながら、下請負人に情報提供せずに見積りを実施させて契約させた

引用・参考:国土交通省-建設業法令遵守ガイドライン(第9版)

2.法定福利費を内訳明示した見積書とは何ですか?

法定福利費とは、健康保険法や労働基準法などの法令で規定されている福利厚生費のことです。

法定福利費に含まれる社会保険・労働保険としては以下6つが挙げられます。

- 健康保険

- 厚生年金保険

- 雇用保険

- 労災保険

- 介護保険

- 子ども・子育て拠出金

上記は業種に関係なく正社員および、一定の条件をクリアしたアルバイトであれば企業は支払う義務があります。

建設産業では社会保険への加入率が高い状態ではありませんでした。

そのため、労働者の保障を確保するという考えから、2013年より見積書に法定福利費の内訳を義務化しました。

これにより、社会保険などの加入に必要な金額を確保し、社会保険などへの未加入対策に取り組んでいます。

3.見積りから契約までの流れについて教えてください

見積りから契約までの流れは主に次のとおりです。

- 元請負人が見積依頼書の発行・提出

- 下請負人が見積依頼書を受け取る

- 現場説明・図面提示・打ち合わせ

- 下請負人が見積書を作成し元請負人に提出

- 合意形成

- 書面による契約の締結

なお、合意形成では、元請負人と下請負人が対等な立場で合意に至る必要があります。

まとめ

この記事では、建設業法の見積期間について紹介しました。

建設業法の見積期間について書いたこの記事の内容は以下のとおりです。

- 見積期間とは元請負人などから見積りの依頼を受けてから建設業者が見積書を作成し交付するまでの猶予期間

- 見積期間を建設業法にて規定することで下請負人が不利な条件で見積書を作成し、契約締結することを防ぐ狙いがある

- 必要な見積期間は発注予定額によって異なる他、数え方も含めて様々な注意点を押さえておかなければならない

見積期間の設定が建設業法に遵守されていない場合、建設業法違反となりますが、監督処分や罰則などの対象とはなりません。

しかし、指導などの対象となる可能性はある他、他業者からの信頼をなくしてしまうリスクもあります。

見積期間の設定不足によって建設業違反にならないためにも、この記事を参考にして見積期間や見積期間に関する違反事例を押さえておくことをおすすめします。

建設業で絶対に必要となる「工程表」、工程表を作るのが大変という声をよく聞きます。

クラフトバンクでは1,200人以上の専門工事会社の方にお使いいただいた工程表のテンプレートをご用意しています。

毎月多くの人に読んでもらっている記事の中で使い方も合わせてご覧になれます。

ぜひ1度ご覧になってみてください。