建設業における高齢者の禁止作業を法令・企業の事例に基づきながら解説

目次

- 建設業の高齢化は進行している

- 建設業における労働災害発生状況

- 死傷者・死亡者数

- 事故の型別

- 災害の程度別

- 高齢者の労働災害発生状況

- 災害発生率

- 休業見込み期間

- 事故の型別分析

- 法令で定められている高齢者の禁止作業はない

- 企業が高齢者に向けて独自に設けている対策

- 高所作業の禁止

- 高齢者への特別教育

- 高齢者就労報告書の提出

- エイジフレンドリーな現場づくりの推進

- エイジフレンドリーガイドラインで経営者に求められる事項

- 1.安全衛生管理体制の確立

- 2.職場環境の改善

- 3.高年齢労働者の健康・体力状況の把握

- 4.高年齢労働者の健康・体力の状況に応じた対応

- 5.安全衛生教育

- エイジフレンドリーガイドラインで労働者に求められる事項

- まとめ

高齢になるほど労働災害発生率は増加し、休業見込み期間も長くなります。

特に建設業は全産業と比べて高齢化が顕著であり、それに比例するように労働災害による死傷者数のうち60歳以上の占める割合は増加傾向です。

さらに高齢化が進む建設業において、高齢者の労働災害発生リスクを低減するには、高齢者の禁止作業有無などを確認したうえで、適切な対策・取り組みを現場で講じなければなりません。

この記事では、建設業における高齢者の禁止作業について解説していきます。

建設業の高齢化は進行している

厚生労働省が公表した「令和5年高年齢労働者の労働災害発生状況」によると、雇用者全体を占める60歳以上の高齢者を占める割合は18.7%でした。

また、一般社団法人日本建設業連合会が運営する「建設業デジタルハンドブック」によると、2003年時点で26%だったのに対し、2022年には35.9%に増加しています。

全産業の高年齢労働者の割合は31.5%(2022年時点)であることから、他産業と比べて建設業の高齢化は著しく進行している状態です。

建設業における労働災害発生状況

建設業における労働災害発生状況を次の3つに分けて解説します。

- 死傷者・死亡者数

- 事故の型別

- 災害の程度別

それぞれ詳しくみていきましょう。

死傷者・死亡者数

建設業における令和4年の死傷者・死亡者数は次のとおりです。

死傷者 | 14,539人 |

死亡者数 | 281人 |

死傷者数は平成29年比では590人減少し、令和3年比で387人減少しています。

一方、死亡者数は平成29年比では42人減少したものの、令和3年比では3人増加している状態です。

事故の型別

労働災害発生状況を事故の型別にみていきます。

【死傷災害】

墜落・転落 | 4,594人 |

転倒 | 1,734人 |

はさまれ・巻き込まれ | 1,706人 |

飛来・落下 | 1,318人 |

切れ・こすれ | 1,272人 |

動作の反動・無理な動作 | 940人 |

激突され | 800人 |

高温・低温物との接触 | 233人 |

【死亡災害】

墜落・転落 | 116人 |

はさまれ・巻き込まれ | 28人 |

崩壊・倒壊 | 27人 |

激突され | 27人 |

交通事故(道路) | 24人 |

飛来・落下 | 16人 |

事故の型別でみると死亡・死傷者数とも「墜落・転落」が最も多く、墜落・転落が全体に占める割合は死傷災害で31.6%、死亡災害ではは41.3%です。

また、死亡者数では「激突され」「飛来・落下」が増加傾向にある他、近年では「転倒」や「動作の反動・無理な動作」も増加傾向にあることが同資料にて指摘されています。

災害の程度別

災害程度別に労働災害発生状況をみていきます。

休業期間 | 人数 |

4日以上2週未満 | 69人 |

2週以上1ヶ月未満 | 76人 |

1ヶ月以上3ヶ月未満 | 143人 |

3ヶ月以上6か月未満 | 93人 |

6ヶ月以上 | 14人 |

死亡 | 6人 |

参考:兵庫労働局安全課-建設業の労働災害発生状況(令和5年)

建設業の労働災害のうち、休業1ヶ月以上となる災害は全体の約64%を占めている状態です。

高齢者の労働災害発生状況

高齢者の労働災害発生状況を次の2つに分けて解説します。

- 災害発生率

- 休業見込み期間

- 事故の型別分析

それぞれ詳しくみていきましょう。

災害発生率

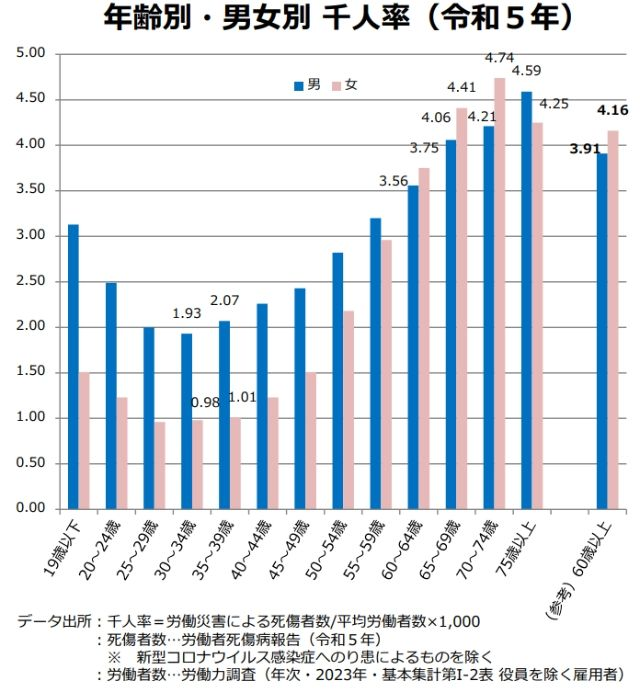

30代と60代以降の災害発生率(千人率)の比較は次のとおりです。

男性 | 女性 | |

30~34歳 | 1.93 | 0.98 |

35~39歳 | 2.07 | 1.01 |

60~64歳 | 3.56 | 3.75 |

65~69歳 | 4.06 | 4.41 |

70~74歳 | 4.21 | 4.74 |

75歳以上 | 4.59 | 4.25 |

災害発生率は年齢が上がるにつれて高くなる傾向にあります。

また、60歳以上の高年齢労働者全体でみると労働災害発生率は男性が3.91、女性が4.16となり、30代と比較した場合、男性は約2倍、女性は約4倍も労働災害発生率が高まります。

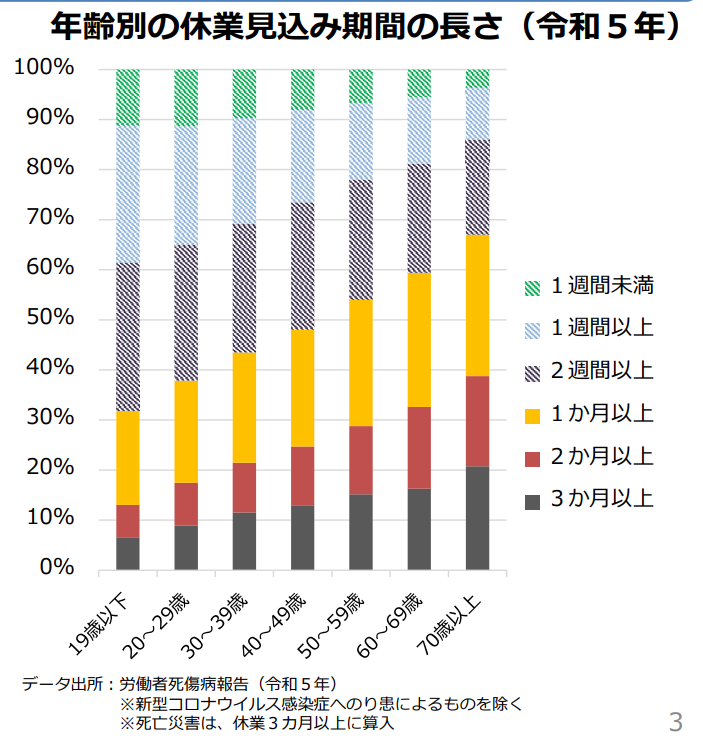

休業見込み期間

また、年齢別に休業見込み期間の長さをみると、20~29歳では「1週間未満・1週間以上・2週間以上」の割合は約40%、「1ヶ月以上・2ヶ月以上・3ヶ月以上」の割合は約60%です。

しかし、年が上がるにつれて「1ヶ月以上・2ヶ月以上・3ヶ月以上」の割合が高くなり、休業見込み期間が長くなっていることがわかります。

事故の型別分析

高齢者の労働災害発生率を低減させるためには、転倒や墜落・転落が大きな課題となっています。

課題となっている大きな理由は、高年齢になるほど転倒労働災害発生率、転落・墜落労働災害発生率が上昇しやすいからです。

転倒労働災害発生率は高齢女性が特に高く、20代女性の平均発生率が0.15であるのに対して、60代以上の平均発生率は2.35と約15倍に跳ね上がっています。

男性の場合は墜落・転落災害発生率が女性より高く、20代男性の平均発生率が0.28であるのに対して、60代以上は0.91と約3倍も高くなっているという結果でした。

法令で定められている高齢者の禁止作業はない

労働基準法第62・63条および、年少者労働基準規則第7・8・9条により、年少者の禁止作業は設けられています。

一方、法令では高齢者の禁止作業は設けられておらず、年少者以外には明確な年齢制限はありません。

年齢上限の法定な規制がないことや建設業界の人手不足の深刻化、定年上限の引き上げなどもあり、近年では70代の高齢者が作業員として働くことも増えています。

企業が高齢者に向けて独自に設けている対策

人手不足が深刻化している建設業界において、高いスキル・ノウハウを持ったベテラン作業員は貴重な戦力です。

しかし、高年齢になるほど労働災害発生率は高くなることから、企業が高齢者に向けて独自に制限・対策を設けている場合があります。

企業が高齢者に向けて独自に設けている代表的な制限・対策は次の3つです。

- 高所作業の禁止

- 高齢者への特別教育

- 高齢者就労報告書の提出

それぞれ詳しく解説します。

高所作業の禁止

高所作業とは、労働安全衛生法で定められている「地上から2m以上で実施する作業」です。

厚生労働省が公表している「労働安全衛生法令における墜落防止措置と安全帯の使用に係る主な規定」によれば、2m以上の高さで作業をする場合は適切な安全措置を取る必要があります。

適切な安全措置が必要な理由は、2m以上の高さから転落した場合、重大な災害につながるリスクが高いからです。

そのため、労働災害防止の観点から、高齢者に対して高所作業を禁止したり、できるだけ高所作業をさせないという制限を設けたりしている企業もあります。

高齢者への特別教育

安全帯を使用する大切さや、加齢による心身の変化を伝えて、事故を未然に防ぐという観点から高齢者への特別教育を実施している企業も増えてきました。

また、受講の促進に向けて特別教育を受講していない場合は、現場への入場を制限するという措置を講じている場合もあります。

高齢者就労報告書の提出

高齢者就労報告書(別称:高年齢者作業申告書)とは、自社責任で高齢作業員を就労させることを報告するための書類です。

安全書類(グリーンファイル)の1つで、高齢者社員の氏名・年齢・生年月日・職種・現場における役割などを記載し原則、危険有害業務に就労させず、就労させる場合は職長の指導のもと安全措置を取って就労させることを誓約します。

法令における書類作成義務はありませんが、労働災害発生率の低減や、中高年齢者等への配慮などを目的に提出を求める企業は多いです。

エイジフレンドリーな現場づくりの推進

エイジフレンドリーとは、元々欧米やWHOの労働安全衛生機関で使用されている言葉で、日本語では「高齢者の特性を考慮した」という意味です。

労働災害による死傷者数のうち60歳以上の占める割合は増加傾向にあります。

そのため、厚生労働省は2023年3月に高齢者の労働災害防止に向けて「エイジフレンドリーガイドライン」を策定しました。

特に建設業は「墜落・転落」「転倒」が労働災害の上位を占めていますが、この2つは高齢になるほど発生率が高くなる労働災害です。

これら労働災害の発生リスクを低減し、高齢者が安心安全に働く環境を整備するためには、ガイドラインを参考にしたエイジフレンドリーな現場づくりの推進が欠かせません。

エイジフレンドリーガイドラインで経営者に求められる事項

エイジフレンドリーガイドラインで経営者に求められる事項は次の5つです。

- 安全衛生管理体制の確立

- 職場環境の改善

- 高年齢労働者の健康・体力状況の把握

- 高年齢労働者の健康・体力の状況に応じた対応

- 安全衛生教育

それぞれ詳しく解説します。

1.安全衛生管理体制の確立

安全衛生管理体制の確立では、企業の経営トップが高齢者労働災害防止へ取り組む方針を表明し、担当者などを設置して体制の明確化・整備を実施していきます。

この際、労働者の意見を聞いたり、労使で話し合う機会を設けたりするとよいです。

また、災害などの各種事例をもとに高齢化による労働災害発生リスクを洗い出し、対策の優先順位をつけておきます。

こうしておけば、具体的な取り組みを効率的に決定可能です。

2.職場環境の改善

職場環境の改善で実施すべき事項は次の2つです。

- 身体機能の低下を補う設備・装置の導入(ハード面の対策)

- 高年齢労働者の特性を考慮した作業管理(ソフト面の対策)

【身体機能の低下を補う設備・装置の導入の具体的な対策事例】

- 涼しい休憩場所の整備

- こまめに清掃して水分・油分を放置しない

- 熱中症の初期症状を検知できるIoT機器の利用

- 照度の確保

【高年齢労働者の特性を考慮した作業管理の具体的な対策】

- 短時間勤務・隔日勤務などを導入して高齢者の就労ハードルを下げる

- 意識的な水分捕集の推奨

- 休憩の定期的な導入

- 始業前の体調確認の実施および、体調不良時には迅速に申し出るよう指導

3.高年齢労働者の健康・体力状況の把握

「健康状況の把握」では、労働安全衛生法に規程されている雇入時・定期的な健康診断を実施していきます。

労働安全衛生法で規定されている健康診断対象者でなくても、健康診断の実施を促すことが大切です。

「体力の状況の把握」では、高年齢労働者の体力チェックを定期的に実施して、事業者・高年齢労働者双方が体力状況を客観的に把握します。

体力を把握すれば事業者は体力に合った現場配置が可能となり、高年齢労働者に対して身体機能の維持向上に取り組めるように促していくことが可能です。

4.高年齢労働者の健康・体力の状況に応じた対応

高齢になるほど心臓・脳疾患の発生確率は高くなるため、労働時間短縮や深夜業務の回数減少など、身体に負担をかけない配慮が求められます。

また、健康・体力の状況は高齢になるほど個人差が拡大するといわれています。

そのため、年代区分による画一的な対応ではなく、各労働者の健康・体力状況に応じた現場配置も実施していかなければなりません。

ガイドラインには、運動の時間・場所の配慮や、高齢者の身体機能維持向上の支援に努めるといった「心身両面にわたる健康保持増進措置」についても触れています。

5.安全衛生教育

安全衛生教育では、写真や図、映像などの情報を活用した高齢者対象の教育を実施、作業内容とそのリスクを理解してもらう必要があります。

また、教育実施者をはじめ、管理監督者や一緒に働く労働者に対して、高齢者の特徴・対策を教育し、現場全体で高齢者への理解を深めるよう努めていかなければなりません。

エイジフレンドリーガイドラインで労働者に求められる事項

健康に長く働くためには、事業者の取り組みに協力するだけではいけません。

加齢による身体機能の衰えが労働災害につながることや、健康の重要性を理解し、自身で体力・健康維持に務めていく必要があります。

労働者が具体的に取り組むことは次のとおりです。

- 法定定期健康診断だけでなく、検査対象外の部分は特定健康診断を受ける

- 身体機能・健康状況を客観的に把握して健康・体力維持に務める

- 体力チェックなどを実施て体力水準を確認する

- ストレッチ・軽いスクワット運動を習慣化して基礎体力の維持に取り組む

- 食習慣・食行動を改善し、適正体重の維持に取り組む

まとめ

この記事では「建設業における高齢者の禁止作業」について紹介しました。

内容は以下のとおりです。

- 高齢者ほど労働災害発生率が高まり、休業見込み期間が長くなる

- 事故型別にみると「転倒」「墜落・転落」の発生率が高齢化するほど高くなる

- 法令では高齢者への禁止作業は設けられておらず、年少者以外に明確な年齢制限はない

法令で高齢者への禁止作業が設けられていません。

そのため、人手不足や高齢化、定年の引き上げなどにより、建設業では70代の方が現場作業員として働くことも増えています。

しかし、年齢が高くなるほど、労働災害発生率は高くなります。

高齢者の労働災害発生率を低減するためには、企業が独自に禁止作業を設けるなどの対策・取り組みを講じて、高齢者の労働災害発生率を低減する現場づくりが重要です。