建設業の退職金はいくら?退職金の導入状況や建退共・中退共制度の概要も解説

目次

- 建設業における退職金の導入は義務ではない

- 建設業における退職金制度の形態

- 中小企業退職金共済制度(中退共)

- 建設業退職金共済制度(建退共)

- 建退共(建設業退職金共済制度)でもらえる退職金の早見表

- 建退共(建設業退職金共済制度)を導入する企業側のメリット

- 掛金は全額損金として扱われる

- 国からの助成金を受け取れる

- 公共工事を受注しやすい

- 建退共(建設業退職金共済制度)を導入する従業員側のメリット

- 退職金制度として信頼性が高い

- 転職先でも掛金を引き継げる

- 加入者還元サービスが受けられる

- 建退共(建設業退職金共済制度)を導入するときの注意点

- 建退共(建設業退職金共済制度)に関してよくある質問

- 掛金は誰が・いくら払うのか?

- 退職金を受け取るための手続きは?

- 退職金の請求で必要となる証明書類

- 建設業における退職金制度の導入状況

- 建設業の退職金制度の相場

- 高校卒・自己都合退職の場合

- 高校卒・会社都合退職の場合

- 大学卒・自己都合退職の場合

- 大学卒・会社都合退職の場合

- まとめ:建設業の退職金制度を理解しておこう

建設業における退職金の導入は、法律上の義務ではありません。

しかし、退職金を支給する企業が増えるなか、退職金制度を導入していなければ人材獲得で不利になる可能性があります。

そこでこの記事では

- 建設業の退職金の導入状況

- 退職金の相場

- 建退共・中退共制度の概要

について解説します。

パターンごとに具体的な数値を用いながら相場を示しているので、退職金制度の導入を迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

建設業における退職金の導入は義務ではない

本来、退職金の支給については法律上の義務はありません。つまり、会社で退職金制度を設けていなくても違法ではないのです。

ただし、会社が規則として退職金制度を設けており、従業員が支給条件を満たしているにも関わらず退職金を支給しないのは違法になります。

退職金にまつわるルールは、一般的には就業規則などに記載されます。

建設業における退職金制度の形態

建設業における退職金制度の形態は、主に2つあります。

- 中小企業退職金共済制度(中退共)

- 建設業退職金共済制度(建退共)

それぞれの加入条件や概要を、わかりやすく紹介していきます。

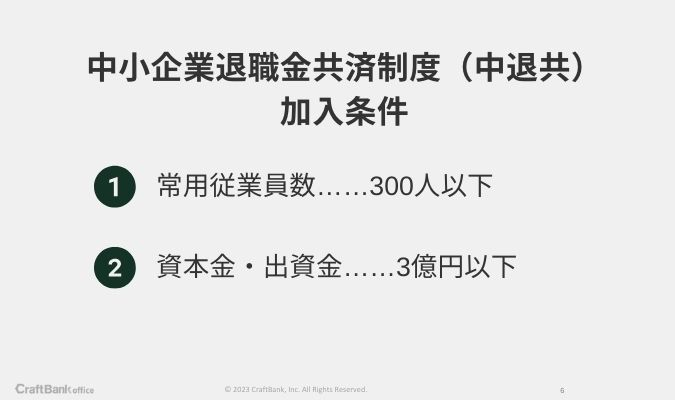

中小企業退職金共済制度(中退共)

「中小企業退職金共済制度(中退共)」とは「独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業本部」が運営する退職金制度です。

中小企業向けの制度のため、従業員数・資本金に関して制限があります。

建設業の場合は

- 常用従業員数……300人以下

- 資本金・出資金……3億円以下

上記どちらかの条件を満たさなければ加入できません。

加入対象は雇用されている従業員に限られます。

そして、従業員全員の加入が必須条件です。

年齢や給付額の要件を満たせば、一時金払いでなく退職金を分割払いすることも可能です。

加えて、通算制度があるので転職先に中退共が導入されていると、加入月数を維持したまま転職先の制度に加入できます。

参考URL:中小企業退職金共済事業本部公式サイト

建設業退職金共済制度(建退共)

建設業が退職金を導入するなら「独立行政法人勤労者退職金共済機構の建設業退職金共済事業本部」が運営する「建設業退職金共済制度(建退共)」がおすすめです。

事業主が建退共と契約を結び、加入する社員分の掛金を支払う仕組みです。

中退共には加入条件が設けられていましたが、建退共では建設業を営むすべての事業主が契約を結べます。

月給制・日給制などの形態や、大工・塗装工といった職種は問われません。

ただし、以下の方は加入対象外です。

- 役員報酬を受けている方

- 本社で勤務している事務専用社員

- 中小企業退職金共済(中退共)・清酒製造業退職金共済(清退共)・ 林業退職金共済(林退共)いずれかの被共済者となっている方

建退共は企業側と従業員側どちらにとってもメリットの多い制度のため、ぜひ導入を検討してみてください。

参考URL:建設業退職金共済事業本部公式サイト

建退共(建設業退職金共済制度)でもらえる退職金の早見表

建退共(建設業退職金共済制度)でもらえる退職金を、表形式でまとめました。

掛金納付年数(月数) | 退職金額 |

1年(12月) | 24,192円 |

2年(24月) | 161,280円 |

5年(60月) | 414,087円 |

10年(120月) | 893,559円 |

20年(240月) | 1,933,479円 |

25年(300月) | 2,474,439円 |

30年(360月) | 3,038,919円 |

35年(420月) | 3,641,031円 |

40年(480月) | 4,268,007円 |

45年(540月) | 4,913,127円 |

※掛金320円で計算しています

参考URL:建設業退職金共済制度(建退共)の概要

上記の金額は、利回りや掛金日額の見直しに伴い変動する場合があります。

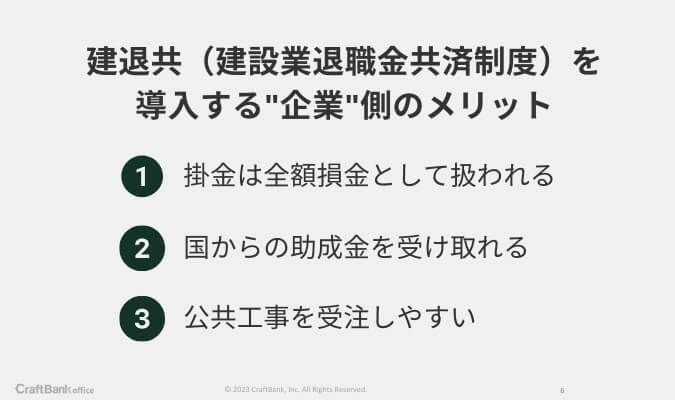

建退共(建設業退職金共済制度)を導入する企業側のメリット

建退共(建設業退職金共済制度)を導入する企業側のメリットを、3つピックアップしました。

- 掛金は全額損金として扱われる

- 国からの助成金を受け取れる

- 公共工事を受注しやすい

以下で詳しく見ていきます。

掛金は全額損金として扱われる

建退共の掛金は、全額損金として扱われます。

個人事業主の場合でも、必要経費として計上可能です。

損金の額が大きいほど課税額が少なくなるので、節税対策として建退共に加入する企業は多いです。

国からの助成金を受け取れる

建退共に新しく加入する従業員がいると、国からの助成金を受け取れます。

補助金額は1人につき16,000円です。1日当たりの掛金は320円(2024年2月時点)なので、実質的には50日分の掛金が免除されます。

1人当たりの助成金額は大きくありませんが、新規加入者のたびに活用できるため、企業にとって有益な制度です。

参考URL:建設業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成

公共工事を受注しやすい

公共工事を請け負う際、建設業者は必ず「経営事項審査」を受けなければいけません。

経営事項審査は

- 経営規模

- 経営状況

- 技術力

- その他審査項目(社会性等)

上記4つで構成され、項目ごとの点数で順位付け・格付けが行われます。

建退共に加入していると「その他」の項目で21点加点評価され、公共工事を受注しやすくなります。

建退共は「公共工事の受注を増やしたい」と考えている企業に向いている制度といえるでしょう。

建退共(建設業退職金共済制度)を導入する従業員側のメリット

建退共(建設業退職金共済制度)を導入する従業員側のメリットは、以下のとおりです。

- 退職金制度として信頼性が高い

- 転職先でも掛金を引き継げる

- 加入者還元サービスが受けられる

従業員側にとってメリットのある制度を導入することで、企業は人材確保の面で有利になるでしょう。

それでは、1つずつ解説します。

退職金制度として信頼性が高い

非常に大きなお金が動く退職金において、信頼性や確実性は重要なポイントです。

建退共は国が作った制度なので、厳密な規則に基づいて安全かつ確実に退職金が支払われます。

「もしも退職金が支払われなかったら……」という不安がない点は、従業員にとってのメリットといえるでしょう。

転職先でも掛金を引き継げる

建退共は「建設業界で働く方」を対象とした制度であり、転職先でも掛金を引き継ぎ可能です。

なお、転職先が建退共と契約を結んでいることが前提条件となるので、事前に確認する必要があります。

退職金は勤務年数が増えるほど相場が高くなることから、退職金の減額を懸念して転職をためらう方は少なくありません。

退職金が減額する不安がなくなると、従業員の選択肢を増やせます。

加入者還元サービスが受けられる

建退共に加入している従業員は、以下の還元サービスを受けられます。

- ホテル・リゾート……宿泊料割引

- アミューズメント……利用料割引

- トラベル……ツアー割引

加入者還元サービスに関する詳細は「建設業退職金共済事業本部の公式サイト」にて、ご確認ください。

建退共(建設業退職金共済制度)を導入するときの注意点

建退共を導入するときの注意点を4つピックアップしました。

- 加入から1年経たないと退職金がもらえない

- 死亡時の支給額が通常の退職金額と変わらない

- 経営者・役員・本社事務員などは加入できない

- 減額や解約をするには条件を満たす必要がある

最低でも1年加入しなければ、建退共において退職金は支給されません。

被保険者の死亡時に退職金を請求できますが、通常の退職金と変わりない点も注意点として挙げられます。

他にも、ほとんどの建設業界で働く方が建退共の対象となる一方で、経営者や役員などは加入対象外です。

さらに、減額や解約を希望する場合、厳しく設定された条件を満たす必要があります。

具体的には

- 被保険者に同意を得る

- 厚生労働省の認定を受ける

などの対応が求められます。

建退共(建設業退職金共済制度)に関してよくある質問

建退共(建設業退職金共済制度)に関してよくある質問を、3つ紹介します。

- 掛金は誰が・いくら払うのか?

- 退職金を受け取るための手続きは?

- 退職金の請求で必要となる証明書類

退職金に関する疑問点をなくしてから、導入を検討しましょう。

掛金は誰が・いくら払うのか?

建退共の掛金は、全額事業者が支払います。

2024年2月時点で、1日当たりの掛金は320円です。場合によっては、掛金の額が改定されることがあるので、契約を結ぶ前には「建退共の公式サイト」にて最新情報を確認しましょう。

退職金を受け取るための手続きは?

退職金を受け取るための手続きを、以下にまとめました。

- 退職金請求書を最寄りの建退共都道府県支部から取り寄せる

- 手続きに必要となる証明書を受け取る

- 退職金請求書に必要事項を記入する

- 退職金請求書などの提出書類に証明書を添えて建退共都道府県支部に提出する

- 退職金が振り込まれる

自分でダウンロード・コピーした退職金請求書は無効扱いのため、必ず建退共都道府県支部から取り寄せましょう。

退職金の請求に必要となる書類は

- 退職金請求書

- 共済手帳

- 請求する人のマイナンバー入り住民票(原本)

- 請求する人の身元確認書類

- 請求する人の名義の預貯金通帳、またはキャッシュカードのコピー

- 「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」

- 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」のコピー(該当者のみ)

上記のとおりです。

請求書の受付から振り込みまでには、およそ1ヶ月かかります。

書類の不備が見つかった場合さらに日数がかかるため、記入忘れや書類漏れがないように注意が必要です。参考URL:退職金請求手続きのご案内

退職金の請求で必要となる証明書類

退職金の請求で必要となる証明書類は、請求する理由によって異なります。

以下の表を参考にして、事前に必要となる証明書を準備しておきましょう。

請求事由 | 退職金請求に必要な証明 |

独立して仕事を始めた | 最後の事業主または事業主団体の証明 |

無職になった | 最後の事業主または事業主団体の証明 |

建設関係以外の事業主に雇われた | 新しい事業主の証明(雇用証明書も可) |

建設関係の事業所の社員や職員になった(自らが事業主または役員報酬を受けることになった場合も含む) | 現在の事業主の証明(現在の事業主の証明及び商業登記簿謄本等) |

ケガまたは病気のため仕事ができなくなった | 最後の事業主の証明または医師の診断書 |

満55歳以上になった | 住民票 |

本人が死亡した | 戸籍謄(抄)本の原本(被共済者と請求人との続柄等を証明するもの) |

参考URL:建設業退職金共済事業本部公式サイト

なお、被保険者が死亡したときは、遺族にのみ退職金が支払われます。

建設業における退職金制度の導入状況

建設業における退職金制度の導入状況を、他産業と比較しながら紹介します。

以下の表は、東京都産業労働局が東京都内の従業員10人~299人規模の会社に調査を行った結果です。

各産業 | 退職金あり | 退職金なし |

産業全体 | 71.5% | 28.3% |

建設業 | 87.1% | 12.9% |

製造業 | 88.3% | 11.3% |

情報通信業 | 64.0% | 36.0% |

運輸業、郵便業 | 60.0% | 38.2% |

卸売業、小売業 | 65.1% | 34.9% |

金融業、保険業 | 76.7% | 23.3% |

不動産業、物品賃貸業 | 70.0% | 30.0% |

学術研究、専門・技術サービス業 | 69.0% | 31.0% |

宿泊業、飲食サービス業 | 34.7% | 65.3% |

生活関連サービス業、娯楽業 | 60.6% | 39.4% |

教育、学習支援業(学校教育を除く) | 56.3% | 43.8% |

医療、福祉 | 44.2% | 55.8% |

サービス業(他に分類されないもの) | 73.8% | 26.2% |

参考URL:中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)第7表 退職金制度

建設業は85社のうち74社が退職金制度を設けており、産業全体と比べて導入が進んでいるという結果になりました。

ただし、会社規模的には現場で働く社員10名以下の職人会社などの結果は反映されていないため、実態としてはもう少し順位が下なのではないかな。というのが現場で働く人間の感想になります。

なお、導入企業のうち「退職一時金のみ」支給する割合は68.9%で、「退職一時金と退職年金の併用」をする割合は31.1%です。

建設業の退職金制度の相場

同じ東京都産業労働局の行った調査から、建設業の退職金制度の相場を4パターン紹介します。

- 高校卒・自己都合退職の場合

- 高校卒・会社都合退職の場合

- 大学卒・自己都合退職の場合

- 大学卒・会社都合退職の場合

1つずつ見ていきましょう。

高校卒・自己都合退職の場合

高校卒・自己都合退職の場合について、モデル退職金は以下のとおりです。

勤続年数 | 年齢 | 建設業の場合 | 全産業の場合 |

5年 | 23歳 | 35.4万円 | 35.8万円 |

10年 | 28歳 | 88.3万円 | 90.7万円 |

15年 | 33歳 | 174.0万円 | 170.5万円 |

20年 | 38歳 | 285.0万円 | 272.9万円 |

25年 | 43歳 | 444.4万円 | 397.1万円 |

30年 | 48歳 | 586.6万円 | 532.5万円 |

35年 | 53歳 | 797.0万円 | 672.5万円 |

参考URL:中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)第8表 モデル退職金

高校卒・自己都合退職に関して、建設業は全産業よりも退職金が少ない傾向にあります。

高校卒・会社都合退職の場合

高校卒・会社都合退職の場合について、モデル退職金は以下のとおりです。

勤続年数 | 年齢 | 建設業の場合 | 全産業の場合 |

5年 | 23歳 | 49.6万円 | 48.9万円 |

10年 | 28歳 | 121.3万円 | 122.3万円 |

15年 | 33歳 | 228.8万円 | 214.8万円 |

20年 | 38歳 | 351.7万円 | 328.4万円 |

25年 | 43歳 | 524.0万円 | 465.6万円 |

30年 | 48歳 | 678.7万円 | 604.6万円 |

35年 | 53歳 | 859.1万円 | 757.5万円 |

定年 | - | 1,133.4万円 | 994.0万円 |

参考URL:中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)第8表 モデル退職金

高校卒・会社都合退職の場合、全産業よりも建設業のほうが数万円ほど退職金が高いという結果になりました。

大学卒・自己都合退職の場合

大学卒・自己都合退職した場合について、モデル退職金は以下のとおりです。

勤続年数 | 年齢 | 建設業の場合 | 全産業の場合 |

5年 | 23歳 | 45.9万円 | 47.0万円 |

10年 | 28歳 | 120.0万円 | 112.1万円 |

15年 | 33歳 | 229.8万円 | 212.9万円 |

20年 | 38歳 | 376.5万円 | 343.1万円 |

25年 | 43歳 | 550.1万円 | 490.6万円 |

30年 | 48歳 | 709.2万円 | 653.6万円 |

参考URL:中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)第8表 モデル退職金

大学卒の場合は、勤務年数が同じとしても高校卒より退職金が高い傾向にあります。

大学卒・会社都合退職の場合

大学卒・会社都合退職の場合について、モデル退職金は以下のとおりです。

勤続年数 | 年齢 | 建設業の場合 | 全産業の場合 |

5年 | 23歳 | 67.1万円 | 64.1万円 |

10年 | 28歳 | 166.7万円 | 149.8万円 |

15年 | 33歳 | 298.1万円 | 265.8万円 |

20年 | 38歳 | 463.1万円 | 414.7万円 |

25年 | 43歳 | 648.2万円 | 578.2万円 |

30年 | 48歳 | 842.5万円 | 754.2万円 |

定年 | - | 1,220.3万円 | 1,091.8万円 |

参考URL:中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)第8表 モデル退職金

建設業界で退職金制度の導入を検討している事業者の方は、上記の金額を参考にしてみてください。

まとめ:建設業の退職金制度を理解しておこう

今回の記事は、建設業の退職金の相場や導入状況、建退共・中退共制度の概要を解説しました。

建設業で退職金制度を設けるならば、建退共(建設業退職金共済制度)がおすすめです。

建退共を導入する企業側のメリットは

- 掛金は全額損金として扱われる

- 国からの助成金を受け取れる

- 公共工事を受注しやすい

などが挙げられます。

従業員の満足度を向上するために、退職金制度を整えておきましょう。

建設業で絶対に必要となる工程表。ただ、「工程表を作るのがめんどくさい…」という声をよく聞きます。

そこで、クラフトバンクでは1,200人以上の専門工事会社の方にお使いいただいた工程表のテンプレートをご用意しました。

毎月多くの人に読まれている記事の中で、どんな作りなのかも合わせて解説しています。ぜひ1度ご覧になってみてください。