工事前の近隣挨拶が成否を分ける|挨拶文の書き方やテンプレートを紹介

目次

工事では騒音や粉塵の発生による周辺への影響は避けられないため、近隣住民への配慮が欠かせません。

しかし、具体的な挨拶の方法や注意点、挨拶文の作成方法などは、慣れていないと意外とわからないものです。

そこでこの記事では、工事前の近隣挨拶について主に以下の内容を解説します。

- 工事前の近隣挨拶の必要性

- 近隣挨拶のポイント

- 近隣挨拶の注意点

- 挨拶文の書き方

この記事の最後には、すぐに活用できる挨拶文のテンプレートを用意していますので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

工事前の近隣挨拶が必要な理由とは?

工事前の近隣挨拶が必要な理由には、以下の3つの理由があります。

- 騒音・粉塵・においによるトラブルを防ぐため

- 工事車両の出入りや駐車で迷惑をかける可能性があるため

- 施主と近隣住民の関係を守るため

それぞれ詳しく解説します。

騒音・粉塵・においによるトラブルを防ぐため

建物の建築やリフォーム、修繕工事の際には、騒音や粉塵の発生は避けられません。

また、外壁や屋根の塗装が必要な場合には、においが近隣住民に迷惑をかけることもあります。

このように、周辺への影響が避けられないため、事前に伝えておくことで近隣住民への配慮とトラブル回避につながります。

反対に、何も聞かされていない状態でいきなり工事が始まると、ご近所さんのなかには生活リズムが崩されストレスを抱える人もいるでしょう。

工事業者だけではなく、施主を巻き込んでトラブルに発展する可能性もあります。

周囲の人にとっても、工事を事前に把握できれば、対象の時間帯には洗濯物を室内に干したり、外出したりなどの対策も取れます。

人それぞれの生活リズムがあるため、曜日や時間帯に関係なく近隣住民への配慮は欠かせません。

工事車両の出入りや駐車で迷惑をかける可能性があるため

工事中は工事車両が行き来するため、通行の妨げになる場合があります。

また、資材・機材の搬出入で道路を塞いだり、一時的に通行止めになったりするケースも。

そのため、車の通行に不便をかけることや、日時によっては迂回をしなければならないことなどを説明する必要があります。

前もって知っているのと、いきなり知るのでは、与える印象に天と地ほどの差があります。

施主と近隣住民の関係を守るため

工事のことで近隣住民との間でトラブルが発生すると、工事後のご近所付き合いが悪化する可能性があります。

たとえ挨拶をしていても、工事が始まればストレスに感じる住民はいることでしょう。

しかし、挨拶をしていないと「何の説明もなかった」「いつ終わるの」「洗濯物が汚れた」など、ストレス以上にトラブルに発展する可能性が高くなります。

トラブルを避け良好な関係を続けるためにも、工事前の近隣挨拶は必要不可欠です。

近隣住民のことを思う「気遣い」が、近隣挨拶の基本だと覚えておきましょう。

工事前の近隣挨拶のポイント

工事前の近隣挨拶のポイントは、以下の3つです。

- 挨拶は工事開始の1週間前までに行う

- 挨拶する範囲は立地によって異なる

- 挨拶時には工事の詳細を伝える

1つずつ解説するので、参考にしてください。

挨拶は工事開始の1週間前までに行う

近隣挨拶は、工事開始の1週間前までに行うのが一般的です。

「工事が決まったらすぐにでも挨拶しておいたほうがいいのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、挨拶から工事までに時間が空きすぎるのはおすすめしません。

早めに挨拶をすると、近隣住民が工事のことを忘れてしまう可能性があるからです。

反対に、1日〜2日前の挨拶では、ギリギリすぎて近隣住民の予定に影響したり、そもそも直接挨拶できない可能性もあったりします。

近隣住民に工事を把握してもらい、影響を最小限に抑える期間として、工事開始の1週間前までに行うようにしましょう。

訪問時に不在だった場合でも、1週間あると別のタイミングで会える可能性があります。

1週間前までに行けなかった場合は、遅くとも3日〜4日前くらいまでには挨拶回りを済ませておきましょう。

挨拶する範囲は立地によって異なる

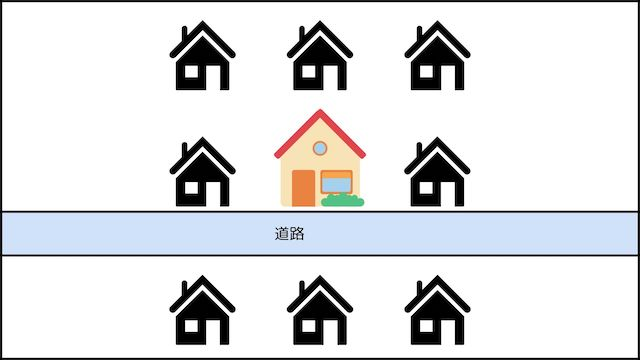

挨拶する範囲は、基本的に対象の建物の前後左右と斜め向いです。

次の図を参考にするとわかるように8つの建物が、近隣挨拶の対象になります。

ただし、立地やエリアの特性によっては、上下左右と斜め以外にも挨拶が必要なケースもあります。

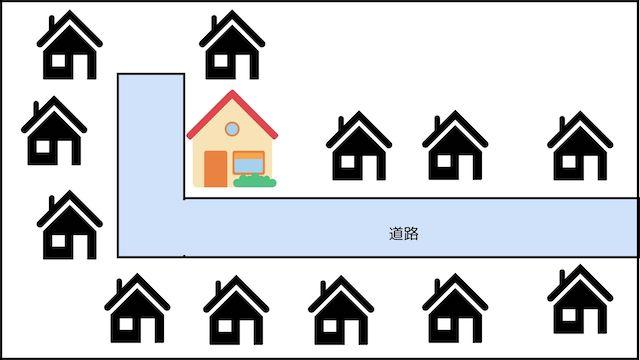

たとえば、以下のように袋小路に建築されている建物です。

このケースでは、1つの道路を多くの建物が共同で使用しています。

そのため、対象物件の前後左右だけではなく、道路の入り口付近の方に対しても工事車両の出入りで迷惑をかける可能性があります。

立地や周辺住民の状況を考慮して、工事によって迷惑がかかると感じる人には挨拶しておくのが無難でしょう。

挨拶時には工事の詳細を伝える

挨拶時には、挨拶文を渡しますが、直接以下のような工事の内容を伝えます。

- 工事が始まるのでご迷惑をおかけすること

- 工事期間

- 工事を行う曜日と時間帯

- 工事の内容

- 工事に関わる業者の名前

- 挨拶文にも同様の内容が記載されていること

自分の工事範囲外のことで専門的な内容に関して質問があった際には、無理して答えるのではなく、担当者に直接回答してもらうようにしましょう。

施主と一緒に挨拶に行かない場合は、挨拶周りの日を事前に伝えておくと良いでしょう。

近隣挨拶する際の注意点

近隣挨拶する際の注意点には、以下の3つがあります。

- 挨拶を行う時間帯に気をつける

- 留守の場合は、挨拶文を投函しておく

- 施主にだけ挨拶を任せない

それぞれ詳しく解説します。

挨拶を行う時間帯に気をつける

近隣挨拶を行う時間帯は注意が必要です。

普段、平日は家にいない家庭であれば、土日のお昼頃に訪問するのがベターです。

平日は家にいない場合、お昼に訪問しても当然会える可能性は低いでしょう。また、朝または夕方以降であれば会えるかもしれませんが、忙しくしている家庭がほとんどです。

慌ただしい時間帯に訪問すると、かえって迷惑になる可能性があるので、なるべく控えたほうがよいでしょう。

土日の場合は、朝はゆっくり過ごしている人もいるので、朝の時間は避けてお昼頃に訪問するのがおすすめです。

留守の場合は、挨拶文を投函しておく

もしも留守だった場合は、挨拶文をポストに投函しておきましょう。

挨拶の目的は工事の内容を伝えることですので、直接渡すことにこだわらないようにします。

結果的に工事のことを伝えられなければ、本末転倒です。そのため、まずは投函して工事があることを知ってもらいましょう。

また、子供が対応してくれた場合には、子供に手紙を渡しておきます。その後、工事までに会うタイミングがあれば改めて挨拶して、工事のことを伝えると好印象です。

施主にだけ挨拶を任せない

施主も近隣住民に挨拶をしてくれるかもしれませんが、任せっきりにしないようにしましょう。

「施主が挨拶するのであれば、業者からの挨拶は不要なのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、「工事業者は挨拶に来なかった…」など、工事業者の印象が悪くなる可能性があります。

工事が始まってからのことを考えても、工事業者自身が顔を合わせて挨拶しておくのがベターでしょう。

近隣住民に配る挨拶文の内容

挨拶文に盛り込まれる内容としては、以下の8つの項目が一般的です。

- 挨拶(工事で迷惑をおかけすることへのお詫びと協力のお願い)

- 工事内容

- 期間

- 作業の曜日・時間帯

- 工事が休みの日

- 注意事項

- 施主の名前

- 施工業者の名前・本社所在地・連絡先・ホームページのURL

- 施工業者の担当者の名前と連絡先

工事の内容を伝えるのに、「いつ・どこで・何が行われる」が基本になります。

工事担当者や、万が一の緊急連絡先も忘れずに記載しましょう。

【そのまま使える】挨拶文のテンプレート

挨拶文の一例として、以下をご参考ください。

〇〇工事着工前のご挨拶

この度、〇〇町△丁目××-××において、下記の要領で〇〇工事を行うことになりました。

工事に伴い大変ご迷惑とご不便をおかけいたしますが、工事完了までの間、何卒ご協力いただきますようお願い申し上げます。

また、工事中は細心の注意を払ってまいりますが、万が一、何かお気づきの点がありましたらご連絡のほどよろしくお願いいたします。

ご理解とご協力のほど、お願い申し上げます。

以下、工事の詳細でございます。

⚫︎工事内容

〇〇工事

⚫︎工事予定期間

2024年〇〇月〇〇日〜2024年〇〇月〇〇日まで

⚫︎作業時間

午前〇〇時〜午後〇〇時まで

⚫︎休日について

土曜日・日曜日・祝日は基本的に休みとさせていただきますが、工程によっては作業をさせていただく場合がございます。何卒ご了承ください。

⚫︎注意事項

・騒音が発生する場合があります。

・粉塵が飛来する場合があります。

・工事車両および作業員の出入りがあります。

⚫︎施主

〇〇 〇〇

⚫︎施工業者

株式会社〇〇

所在地:

TEL:

⚫︎施工担当者(緊急の際はこちらにご連絡ください)

〇〇 〇〇

TEL:

施主と施工業者がそれぞれ挨拶に行く場合は、なるべく施主のほうが先に挨拶に行くようにして、事前に挨拶文を渡しておきましょう。

まとめ

この記事では、工事前の近隣挨拶について、挨拶の目的から挨拶時に伝えること、注意点などを詳しく解説しました。

近隣挨拶が必要な理由は、以下の通りです。

- 騒音・粉塵・においによるトラブルを防ぐため

- 工事車両の出入りや駐車で迷惑をかける可能性があるため

- 施主と近隣住民の関係を守るため

ポイントは、近隣への「配慮」と「関係性の悪化を防ぐこと」です。

挨拶をしたからといって、住民全員がストレスなく過ごせるとは限りません。しかし、事前に挨拶を行うことで、近隣住民としては心構えができますし、生活に影響を最小限に止められるように対策できます。

トラブルなく工事を終わらせて、工事後も近隣住民との良好な関係性を継続できるように、この記事の内容を参考にしてみてください。

建設業で絶対に必要となる工程表。ただ、「工程表を作るのがめんどくさい…」という声をよく聞きます。

そこで、クラフトバンクでは1,200人以上の専門工事会社の方にお使いいただいた工程表のテンプレートをご用意しました。

毎月多くの人に読まれている記事の中で、どんな作りなのかも合わせて解説しています。ぜひ1度ご覧になってみてください。